烟酒可戒,但是蘸水却是云南人刻进生活骨髓的瘾,少不得缺不了。

在云南,高端酒店的精致美食也好,家常便饭也罢,遇到牛羊鸡鱼肉,要蘸一蘸;遇到青菜豆腐土豆,也要蘸一蘸。无蘸水不成筵席,无蘸水不欢,是每个云南人的食物本味追求,也是人们的真实生活写照。

究其原因,多半是地理因素所致,因为无论是吃辣懂香的川渝人,还是深爱精细的江浙人,也从未对蘸水有过如此的深情,甚至很多人对蘸水这个词也自认生疏,只识得调料一词。按云南美食专栏作家敢于胡乱的话讲,那就是:“云南山大水急,油盐流通不便,云南人在做饭时经常将时令蔬菜一锅混煮,亦菜亦汤,而其盐分滋味则完全依赖蘸水。”

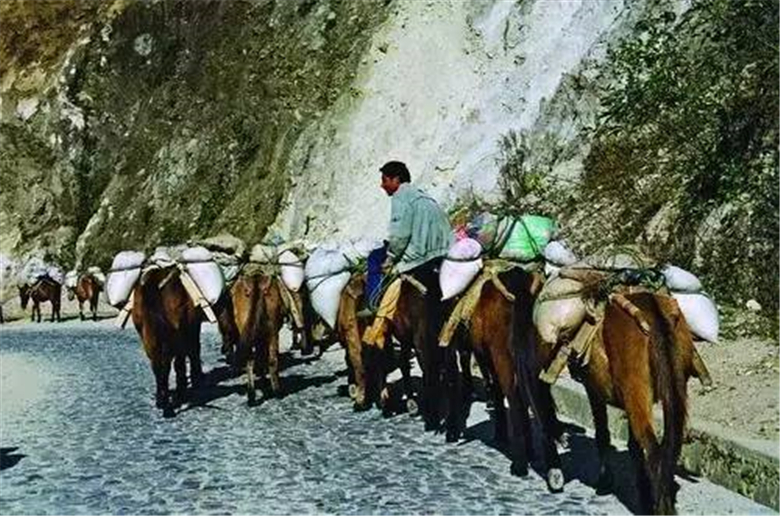

最早的蘸水,是盐巴,应该要从茶马古道的马帮说起。云南是井盐之乡,马帮们出门时,随身带上一坨盐巴,缺盐地区的马帮则将小鹅卵石洗净在盐巴水里煮透炒“香”,随身带在身上。赶马途中在山野里做饭时,敲下一小坨盐巴,放在火塘里烧得通红,往蘸水碗或煮山茅野菜的汤锅里一扔,“哧啦”一声,盐巴的香味,就从蘸水或汤锅里漂出。山茅野菜蘸蘸水下饭,非常开胃。马帮的蘸水由简到丰,逐渐流传到民间,传到大小饭店,最后传进了每个云南人的胃。

在云南,一百道菜就有一百种蘸水。云南人也早已将食物与蘸水之间的缘分理清分明,食物的不同,其蘸水配料也不尽相同。

民间或大小饭店里的蘸水,一般分为辣蘸水和素蘸水两种。辣蘸水又叫“红蘸水”,因为里面放有酱油、香醋、油辣椒、烤得发香的糊辣椒面或腐乳;素蘸水又叫“白蘸水”,因为里面没有酱油、香醋和油辣椒,就只有盐巴、味精、花椒面和水。此外,还有一种“干蘸水”、即干佐料,就只有盐巴、味精、花椒面、糊辣椒面,或只有盐巴、味精、花椒面。

稍好一点的蘸水,把干辣椒在火上烤香,揉成的糊辣椒面放进去;再好一点的蘸水加了花椒面;最好的蘸水佐料就丰富多彩了,除了酱、香醋,还有葱、姜、蒜、木姜子、芫荽、薄荷、柠檬等。嫌不够香,再搁点芝麻油,炒点花生舂碎放入,更好吃!最简单的蘸水就是酱和卤腐,用水一调就成。

腥膻味重的牛羊驴狗鸡肉清汤煮后,将芫荽、蒜叶、薄荷、酱油、香醋和糊辣椒面放入蘸水碟中,舀上一勺肉清汤进去,一份完美的蘸水算是成功了。一时间,肉汤混合着各种辅料的香四处弥散开来,让人垂涎欲滴。而这样即避了腥膻味,又保证了鲜嫩甜美。

对于鲜活的鱼虾,同样如此,无论大小,不挑品种,水滚鱼虾熟,随筷夹上一尾,往蘸水里一蘸,放入口中,香甜鲜嫩无比,整个人都变得神采奕奕起来。

而对于奇臭无比的烧豆腐,云南人同样用蘸水化腐朽为神奇。烤香之后,干蘸、湿蘸了吃,一般有两种:干蘸水和潮调料。干料由辣椒粉、花椒面、盐和一点味精混合成;潮料早先用卤腐汁、辣椒粉、花椒面、蒜水等勾兑,现多半已经进化成用新鲜红色小米辣碎粒、花椒面、酱油等调制。等豆腐吸饱了蘸料,迅速入口,汁水四溅,下肚之后回味无穷,这也是烧豆腐最正宗的吃法。

除此之外,对于滇菜里最具特色的一记味道——傣味,同样离不开蘸水的芳香,撒撇就是其中一种。一盘米线、熟牛肉片、熟牛肚片,配上一碗碧森森的蘸水浓汁。

浓汁是把牛苦肠水用锅熬成,然后再把剁成细末的生牛肉加上剁细的韭菜、缅芫荽、香柳、布芽、小米辣搅拌在一起,再把涮涮辣在里面一涮,把米线、熟牛肉片、熟牛肚片在浓汁中蘸过一下就可食用,吃起来十分爽口,不能忘怀。

不过在云南,名声最盛的,不是上面所提及的,而是「单山蘸水」,若是说它是「云南蘸水之王」都不为过的,因为几乎没有一个云南人没吃过单山蘸水。在云南的火爆程度,超越老干妈。很多离乡在外的云南游子,行李箱里少不了它。

当然,蘸水之所以盛行,除了追求食物本味的缘由,自助也是其特色。家常便饭或酒店大餐,调好一碗蘸水,或咸或淡,或辣或麻,或荤或素,或简或丰;蘸与不蘸,蘸多蘸少,蘸长蘸短,任凭各人意愿,随人自便。蘸水随蘸随吃,逐渐变淡,也符合美食先咸后淡、先味重后味轻的原则。

蘸水,是云南人民的蘸水;蘸水香,却是全国人民的味觉香。它们在让云南菜丰富多彩的同时,也让云南人对世间美味的挑剔度又上了一个新台阶。

云南人都说“家乡宝”,无论是外出求学还是工作,都舍不得离开家乡,都时时怀念着家乡美食的味道。或许真正舍不得的,还是那一口蘸水触舌的鲜香吧。