5月3日(农历四月初八),剑川县弥沙乡“弥井四月八农耕文化节”如期举行。弥井因产盐而著名,关于弥沙盐业的缔造者“盐神母”的传说在村里流传不息。每年农历四月八是弥井一年一次的盐神母会期,人们表演耍牛、舞龙、耍狮等纪念盐神母,并祈求来年风调雨顺、五谷丰登。

悠久的制盐史

弥井,曾是弥沙盐井的集中产地,古称“母盐”,历史上曾是滇西一带产盐的旧都。

“明朝是弥沙井的繁盛期,产销两旺。弥沙井河两边灶城拔地而起,‘三天一小集,五天一大集’,商旅云集,从外面请来的戏班子开年要唱一两个月才离去,还有的店铺通宵达旦地经营。”村民向我们讲述。

站在弥井文化广场,对面山腰上,就曾有一条盐马古道,那条古道可以直到马坪关,过了马坪关,下到箐子里,过了鳌峰坡,就到沙溪坝子了。弥井的盐在沙溪歇息一晚,次日,东出洱源往大理,从牛街到鹤庆,北出剑川往丽江,再往更远的地方走。可惜的是,这条古道早已荒废,很多年都没人从那里走过。

盐神母

弥井一直都有盐水从山上缓缓流下,这么多年从未断流过。早年,村民都是从这里接水吃。

如今,弥井仅剩一口明代的盐井,位于村里的盐神祠。盐神祠旧称“龙神祠”,是目前弥井唯一一个能看到的盐井。其余的盐井,尤其是弥沙河两岸的盐井,在半个世纪前就封闭了。

盐井楼上是弥井人供奉的“盐神母”。盐神母体态端庄,安详地端坐着,一身青衣,左手握着一块元宝状的盐矿,右手轻抚着一头还未到其膝盖的青牛。盐神母就是弥沙井盐矿的发现者。传说很久前,弥井人住在象鼻山上。当时有位未出嫁的杨氏女子,每天都在山里放牛,她发现青牛总是跑到山脚的箐子里喝水,她便尝了尝水的味道,发现是咸的,她便告诉山上的乡亲。“弥井的先人原来住在山上的,发现盐井后才从山上搬到了山下。”村民解释说。

“达额勾”

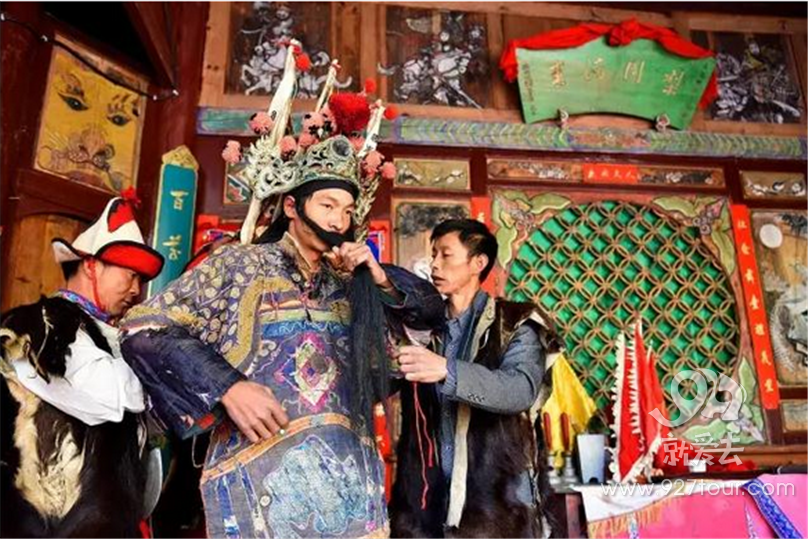

“达额勾”为白族语,意为舞牛,是盐业兴盛时期弥井村祭拜“盐神母”的活动内容之一。

鞭炮声中,表演者在本主庙前烧香磕头,伴随着欢快的音乐,两头牛率先出场,老农把牛牵起,绕场走几周,并对“牛”说几句打诨话。接着就模拟犁田、平田、撒种和送晌午饭等生产动作和生活情景。耍牛结束后,牛头、犁耙等道具要在本主庙前焚化,不能随便丢弃。据说,这样才能保证家里的牛无病无灾,忠实地为主人效劳。

“四月八”是盐神母会期,这天,村里男女老少集中起来,早上从百花潭迎回盐神母,先接到古戏台,这里白天有耍牛、耍龙、耍狮、打鱼、砍柴等表演,晚上有白族的三弦情歌对唱、戏曲等节目,热闹非凡,其中,最为特别的就是耍牛。

在弥井,参加耍牛的人一般要求父母健在、家庭和睦。旧时,耍牛前还要斋戒沐浴,整个耍牛活动大约需要十多个人,男女都有。耍牛的道具较多,采用竹篾扎制水牛和黄牛头,装裱彩绘,再用黄、黑两种颜色的布,分别作为黄牛和水牛的身体。表演时,表演者穿同样颜色缝制的衣裤,一人舞牛头、一人舞牛尾。表演道具还有犁耙、犁杆、板锄、耙子和提篮,表演的时候一人指挥牛,一人手执犁耙犁地。此外,还有一个胡须浓密的老人装扮成撒种者。

Tips:游玩小攻略

交通

从昆明坐车到剑川县城,县城到弥井每天仅有两班车,上午去下午回,车程近 3 个小时,赶不上班车可选择乘面包车前往。

美食

弥井火腿味道浓郁鲜香;羊汤锅选用的均是当地放养的土羊,肉质劲道;爆炒土家鸡,用村民自己放养的土鸡,简单炒制,香味十足;当地的五味子是村民在山上采集的一种野果,清水洗净后可直接挤汁凉拌黄瓜,酸爽可口;扁夹豆为当地特产,去皮油炸,软糯酥香;松茸、干巴菌为应季食材,简单加工,鲜香味美。