特别喜欢罗素的一句话: “参差多态,乃幸福之源。”

幸福本就应该是让大家都按照自己的形态活着,而不是被生活同质化,做同样的事,说同样的话。

同理,一座让人有幸福感的城市也应该足够包容、足够多元,可以从容地接纳不同的生活观念,也可以在不动声色间构筑专属于城市的生活方式。

比如,昆明。

这座山明水秀、风光旖旎的春城,也是众多前辈大师们流连忘返之地:杨朔曾感慨“一脚踏进昆明,心都醉了”,老舍则钟爱昆明的“到处有花、静秀可喜”;在汪曾祺笔下,昆明的雨是 “明亮的、丰满的、使人动情的”;在林徽因眼中,“昆明永远那么美,不论是晴天还是雨天”……是啊,GDP不再是决定幸福的指标,美好生活才是。

2019年,我们生活的这座城市正在悄然发生的改变。因为有那么一群人:他们对抗庸常无所畏惧,他们保持真诚懂得自信,他们洞察世事内心温润,他们自由选择吐故纳新。他们在做一些未曾有过的尝试和改革,这些变化叠加起来,不可小觑。

作为其中的一份子,昆明融创文旅城相信:每个人都是一束光,可以互相辉映,彼此温暖。所以,我们想邀请你一起,用一种全新的方式看待有关城市的一切。因为,这座城市中那些不只一次与你擦肩而过的、美好的、闪光的人和事,不应该再与你错过。

杨雄

“昆明的城市精神就藏在一碗小锅米线里”

(人物名片:著名建筑师、设计师、大象书店、大象艺术中心创始人)

当“网红店”这个词在现代的消费语境里越来越不值钱的时候,每一个在这场流行的大潮中漂流过的体验者们也逐渐变得越来越挑剔。消费升级的“网红们”最具核心竞争力的“新鲜感”被慢慢消磨,你和它之间的缘分见证,仅仅停留在某时某刻的朋友圈,最终成为上千张照片中的“惊鸿一瞥”。

作为昆明比较成功的“网红”空间设计师,杨雄用一个个令人惊艳的作品告诉我们:要在一座城市里成为“常青树”,仅仅靠着一副“皮囊”是不够的,人最终对于美好事物的追求,都将升华成为你来到这个空间的时候,与它所产生的价值链接。

Q:你喜欢用“磁体”来称呼你创造的空间,这是个什么概念?

A:读书的时候,看到美国城市理论家刘易斯·芒福德写的《城市发展史》,讲到整个人类城市的源起,其实它就像个聚落,而聚落为什么要聚在一起呢?因为有磁体。什么是磁体呢,就是具有精神性和社交功能的活动场所,在一个聚落里,磁体可以是一口井、一棵树,也可以是祠堂、寺院。

之后随着城市的发展,形成了越来越多的公共空间,人们在其中聚集之后会产生很多的可能性,我们的文化、艺术乃至生活的方方面面就是在这种聚集中产生的。我一直在做具有聚集效应的空间的运营工作,也促使我思考空间本身的意义和价值。

通过政策建立的磁体,磁力是有限的,自发形成的磁体才是真正的磁体。我想做的,就是建立这种城市的磁体,不一定全是高大上的美术馆、博物馆,可能只是一个小书店,小咖啡馆,但那里聚集着一群有意思的人,发生着思想的碰撞。就像我和我太太最初做的大象书店一样,过程和结果都很有趣。

Q:在你看来,设计中最美妙的事情是什么?

A:我称之为是一种“不可描摹的未知感”。读书的时候,我曾一度把“可以建造出一幢永恒的建筑”视为终极目标。后来我慢慢发现,建筑特别是以木结构为主的东方建筑,是在不断生长的,也会面临生老病死。在这种文化语境下,建筑师追求的不应该是未来的永恒性,而是应该重新审视建筑与当下生活的关系。

在想通了这一点后,我在设计中会变得更加轻松。我更在乎的是身处由我设计的空间里的人们会如何使用它。比如昆明的猫猫果幼儿园,就是一个永远都未完成的建筑——我只为它建了一个白色的盒子,开了很多扇窗户,剩下的就交给使用者们去感受、补充。我的孩子就刚刚在那里上了一个短学期的课程,非常开心。我发现每个小朋友去使用这个空间的方式都是不一样的,有无数种可能性,但没有一种是我事先设定的,这种感觉反而很美好。

再比如即将和大家见面的「大象好在 · 城市磁体」,它会生长成什么样?在里面会有发生什么故事?我一无所知,但又有什么关系呢?我很享受这个探索未知的过程。

Q:你想通过作品与这座城市产生怎样的连接?

A:在做大象书店时,我和我的太太在大象的标题下面加了八个字:大象无形,大隐于心。这个世界包罗万象,无法预测,更无法掌控,我们希望每个来到书店的客人都可以通过阅读找到一种与自己和谐共处的方式,我们称之为“自在”。

在云南生活了二十多年,我们越发感受到这块热土最令人着迷的地方就在于它的多样性,这种多样性又包容了无数的可能性,看似一片混沌,却能让我们每个人都能找到一种自洽的生活节奏。这无法被准确描述,却又无比美妙的状态,在云南话里有一个很棒的词汇可以对应,那就是:好在。这也是我们创建的「大象好在」所想要表达的一种态度:从Elephant到Element,从与自己共处到与这个世界共处。

对于「大象好在」这个全新的空间,我们对其的诠释是:好在之城,治愈之地。除了阅读之外,还创建了更多的场景空间,我希望可以让更多的朋友在这里找到治愈自己的那剂良药。

Q:在你看来,昆明是一座怎样的城市?

A:在我心中,昆明有两个地方是具有神性的,一个是翠湖,一个是篆新农贸市场。前者是昆明人的精神绿洲,很多人特别是老人,在这里会丢掉东方人惯有的含蓄和矜持,得到巨大的释放和愉悦;后者则充盈着一种生活的真实,充满了无尽的生机和活力。

我喜欢用不同的米线来形容云南不同的城市。昆明就是一碗热气腾腾的小锅米线。我身边的每个昆明朋友,都无比笃定地告诉他煮的(或是他妈妈煮的)小锅米线才是昆明最好吃的。也许在外地人看来,昆明的小锅米线更像是一锅乱炖,但在每家小锅米线店老板的脑子里,都有一份严苛到极点的私家秘方,哪样东西搁多少,那可是半点都马虎不得。这像极了昆明这座城市:看似随性,但也绝对不缺乏自己的态度和坚持。

东海

“去过的地方越多,越爱昆明”

(人物名片:“墨行体”创始人,勉塘派唐卡画师,云南大学教师,昆明美术家协会会员,意大利青年艺术家协会会员)

(人物名片:“墨行体”创始人,勉塘派唐卡画师,云南大学教师,昆明美术家协会会员,意大利青年艺术家协会会员)

一座城市也许不需要偶像,但绝对需要榜样。颜值和才华兼备的东海,便是春城潮流人士眼中的“优质榜样”。85后的他有着多重身份:大学的板画老师、自创了“墨行体”书法,受邀担任《三生三世·十里桃花》舞台剧书法设计······更“离谱”的是,他还有自己的乐队,在很早以前,那时候《中国有嘻哈》还没有火,东海就和几个朋友创办了乐队——神经病公园,此外他还是一位酷爱滑板的运动达人,是不是有种360度无死角的感觉?

2017年,东海用一场酷炫到没朋友的《无尽藏》装置艺术展刷屏了昆明人的朋友圈;2018年,他携手9位艺术家向全世界展现了昆明这座城市的艺术底蕴;对了,还记得昆明融创文旅城燃爆了的短视频《昆明力量》吗?封面文字也是这哥们写的,对,就是这么拽!

Q:虽然已经时隔两年,但《无尽藏》留给我们的震撼还历历在目,你的灵感来源是什么?

A:字,本身就是一种最直接的视觉元素。中国文字更是博大精深,既有规则又没有规则。每个字本身都有其含义,和旁边的其他字连在一起又会有新关联,把很多字以一种无序的状态重新组合后,呈现的是一个碎片式的空间。身处其中,你会有一种置身充斥碎片化时间和信息的现代生活中的感觉,每个人看到的字不同,得到的感受也不同。

每个人的生活都是由三部分组成的,我借用《诗经》里的风、雅、颂来一一对应:风对应生活,雅对应工作,颂对应信仰。当然这个信仰指的不一定是宗教,可以是爱情,可以是家庭,甚至可以是金钱。《无尽藏》是由一个多维空间构建的宇宙,你可以在其中看到各种联系,也是对当下生活的一种映射。它反映出的当代精神,是你我之间共同享有的一种状态。

Q:虽然已经时隔两年,但《无尽藏》留给我们的震撼还历历在目,你的灵感来源是什么?

A:字,本身就是一种最直接的视觉元素。中国文字更是博大精深,既有规则又没有规则。每个字本身都有其含义,和旁边的其他字连在一起又会有新关联,把很多字以一种无序的状态重新组合后,呈现的是一个碎片式的空间。身处其中,你会有一种置身充斥碎片化时间和信息的现代生活中的感觉,每个人看到的字不同,得到的感受也不同。

每个人的生活都是由三部分组成的,我借用《诗经》里的风、雅、颂来一一对应:风对应生活,雅对应工作,颂对应信仰。当然这个信仰指的不一定是宗教,可以是爱情,可以是家庭,甚至可以是金钱。《无尽藏》是由一个多维空间构建的宇宙,你可以在其中看到各种联系,也是对当下生活的一种映射。它反映出的当代精神,是你我之间共同享有的一种状态。

Q:你一直在尝试用前卫的形式表现传统的文化,你觉得大众的反应有没有达到你的预期期望?

A:坦率来说,没有。考虑到中国传统文化中的一些刻板的形式容易让当代年轻人敬而远之,所以在《无尽藏》的展览中融入了西方Hippop涂鸦文化,原本希望引发更多年轻观展者的共鸣和兴趣。但实际上并不是如此。

很多俊男美女把展览当成了一个自拍的“道具”,甚至有人直接就在里面换衣服。最开始时会有点郁闷,但换个思维想想,这也不是一件坏事。即使是自拍也是与我的作品的一种互动,也不失为一种新的解读。每个人看到的东西,可以是很内在的,也可以是很表面的,并没有绝对的高低对错之说。能接收到我想传达的东西自然好,接收不到也无所谓。

Q:对于大众而言,艺术特别是当代艺术,依旧是曲高和寡的“阳春白雪”。你如何看待艺术与城市的关系?

A:我始终认为,当代艺术就是应该被消费的。前几代的艺术工作者,对于商业和市场,表现得很高冷,觉得纯粹的文化艺术就一定要与商业划清界限。这种纠结不应该出现在我们这代人身上。作为一名大学教师,我也经常会被问到诸如“艺术专业的学生出来能干嘛啊?”的问题,这提起来似乎不太礼貌,但潜台词其实是:我如何通过消费与你产生联系?

所有的城市消费归根结底都是艺术消费。举个例子,你穿一件衣服,绝不只是为了遮羞保暖,你还要讲究款式,选择品牌;你要吃饭,也不只为了填饱肚子,还要看餐厅的环境,菜品的特色。以上这些心理层面的感受就是艺术消费。所以,从某种意义上说,艺术和我们的城市从来没有割裂过,而是以一种潜移默化的形式和谐共处着。

当然,与北上广深等一线城市比,昆明的艺术消费市场还有很大的发展空间。但我身边有越来越多的朋友开始关注艺术品领域,并尝试为之投入,这是一个可喜的现象。相信在不远的将来,昆明这座城市的艺术环境会越来越好。

Q:你如何评价昆明这座城市?

A:昆明是一座包容度非常高的城市,甚至带有很多“移民城市”的特征:昆明人的生活不会拘泥于某一种规范式的生活,乐于打破很多条条框框,遵从自己内心的快乐与平静。另外,昆明人对于新鲜事物的接受速度也是非常快的。很多外地来昆的朋友很容易就会爱上这座城市。

我想借用于坚老师的一句诗歌表达感受:当过海员的人回到故乡,仍旧把滇池叫做大海。这座城市也许有很多不如你意的地方,但当你远行归来,重新凝望脚下的这片土地,你会感受到其中无限的生机和活力。

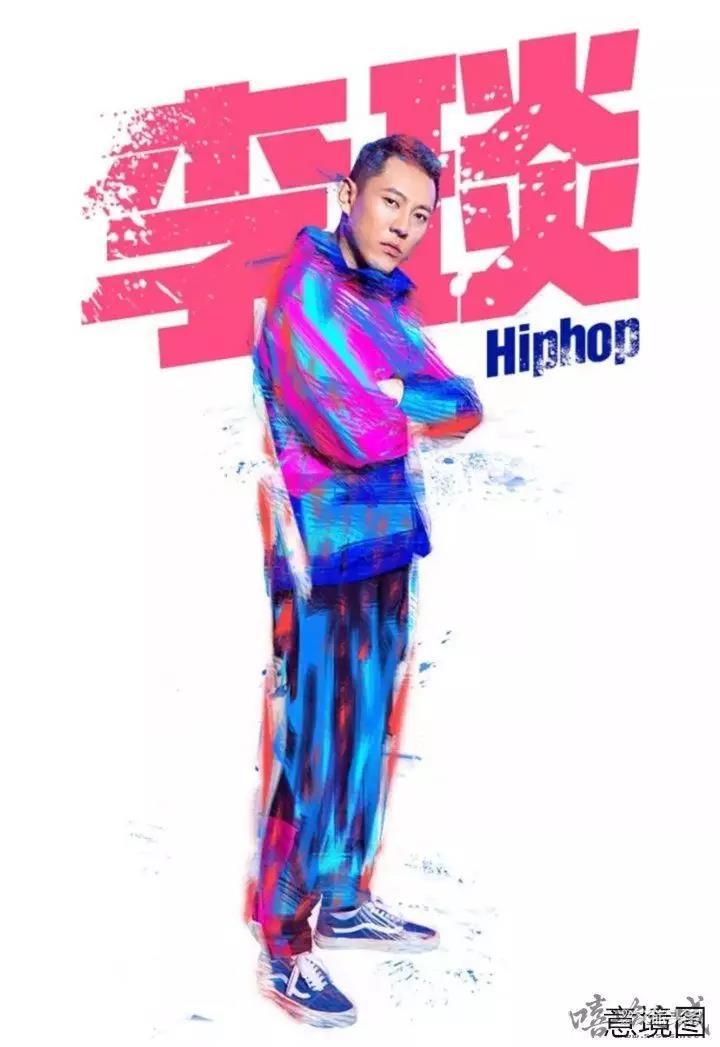

李琰

“青年亚文化版图里的昆明力量”

(人物名片:云南街舞领军人物 ,《这就是街舞》明星队员,2016WDG国际街舞西北赛区大赛,Hip-hop单项冠军)

在过去的一年,中国娱乐文化的关键词只有一个:街舞。

当所有选秀节目都在忙着讲故事、灌鸡汤的时候,街舞无疑更为直接,一言不合就battle,讲的是实力。这种价值观,恰恰与现代年轻人的生活态度和价值主张一致———死磕,不怕输,勇于挑战。

随之而来的,是一批潮流代言人和先锋明星的诞生,李琰便是其中的典型代表。早已是云南街舞的领军人物之一的李琰,参加《这就是街舞》的初衷并不是要当明星、艺人,也不是要证明自己有多大能耐,为的是“看看更大的世界,发现更好的自己”。

Q:经历了爆款综艺节目的加持后,现在昆明的街舞市场有没有发生变化?

A:这个变化可以用“翻天覆地”来形容,2017年之前,我了解到的整个昆明的街舞工作室和培训机构应该不到100家,但现在这个数字至少翻了一番。这种热度对于街舞来说肯定是一件好事,但也出现了一些不好的现象。对此我只能说,保持一个舞者的初心很重要。

Q:街舞特别是battle给外界最直观的感受是火药味十足,对此你如何看?

A:街舞和说唱一样,最早起源于美国城市基层的黑人青年。比起真正火药味十足的说唱diss,街舞 battle 其实平和礼貌得多了。在《这就是街舞》的舞台上,大家在场上是对手,场下是朋友。虽然battle必须有输赢,但竞技和对抗的背后还是尊重和包容,舞蹈本身就需要更多新鲜东西的碰撞,这很正常。

Q:云南并不算街舞文化的高地,作为云南街舞的代表,你如何彰显元素和昆明力量?

A:是的,与其他城市相比,昆明的街舞民间基础并不算雄厚,但作为多民族聚居的城市和云南唯一的中心城市,昆明在接收各民族文化尤其是舞蹈元素方面有着得天独厚的优势。将云南民族舞蹈的元素融入街舞,是我和团队一直在尝试的事情,我是佤族,就会把佤族的舞蹈和街舞做一些跨界,这也算我的一个“标签”。目前,我们已经成立了一个街舞的厂牌,希望可以带领更多热爱街舞的朋友一起,把街舞推上一个新的高度,不仅是爱好,还可以作为一份有尊严的工作。

Q:你觉得昆明对于街舞这类青年亚文化的包容度如何?

A:昆明是一个非常神奇的地方,每到周末我们就可以在公园和各类公共绿地上看到很多跳舞的人群,其中有广场舞、民族舞也出现了越来越多的街舞小团队,这种敢于表现,乐于交流的城市氛围是非常棒的。

我去过的城市很多,但每次回到昆明都觉得格外的放松。跳舞是舞者的初心和归宿,未来希望可以通过自己的努力吸引更多人了解街舞文化、认可街舞文化、尊重街舞文化,甚至进而热爱街舞文化。

曾 莉

“昆明是一座我舍弃不了的城市”

(人物名片:中国国家高级茶艺技师 ,中国国家高级评茶师,中国茶艺培训实训师,中国国家香道师,中国国家高级插画师,日本池坊花道正教授)

在“花开不断四时枝”的昆明城,鲜花是再寻常不过的物事。只是赏花者众,懂花者寡;以花为业者众,以花入道者寡。花之一道,讲究阴阳和合,有扰攘团簇,有高低呼应,更要有留白观空,枝枝蔓蔓向外生发,心则可向内观省。插花,亦是修行。

曾莉,一位与花有着不解之缘的温婉女子,云南唯一的池坊花道正教授。怀着对春城的无限眷恋,将自己钟爱的花道艺术引入昆明。自2013年在「品院」开班授课至今,已有700多名学员随她一起研习池坊花道这一日本最古老纯正的花道艺术。

Q:为什么想把池坊花道引入昆明?

A:我与池坊结缘于2008年,其传达出对生命的尊重与理解,深深的影响了日本的美学思想。同时也是令我非常着迷的。日本花道起源于中国隋唐时期的佛前供花,很多理念与中国的哲学思想有着许多共通之处。在学习的过程中,对花道中蕴含的传统文化和生活美学也有了深刻的认识。我想把这种收获带回家乡,让更多的人可以了解花道、爱上花道,从接受日本花道的反哺开始的,再逐渐回归到我们自身的历史和崇尚的美学正途。

Q:花道与花艺有何区别?

A:虽然只是一字之差,但两者是截然不同。花艺的重点是“艺”,呈现的是插花的技艺,属于“术”的范畴;而花道崇尚的则是“道”,道法天地,道法自然。学习花道本身就是一个生命映照生命的过程。

简单来说:春夏秋冬,四季轮回,植物经历着花叶枯荣的过程,我们的生命也经历着生老病死的轮回。比如冬季里枯黄的叶子,也可以作为插花的材料,并非所有的事物都是完美的,我们要学会接受这种不完美,并将它用美好的方式呈现出来。这样,人们不仅可以在你的作品里感受到季节感,还有感受到充满正念的能量。花中有世界,叶下有如来。花道不仅可以帮助我们观照生命,观照生态,更能观照生活,和谐身心。

我的另一个身份是大学老师,在花道课堂上,我经常对学生们说:学习花道,要怀抱待客之心。要想明白这花为谁而插,不仅要自己喜欢,还要让对方欢喜,这里面就暗含了很多待人接物的生活哲学。

Q:在你的「品院」里,茶道也是一大特色,花道与茶道之间有何共通之处?

A:花道与茶道的美学意向都始自禅宗,都有一种修行的状态在里面。茶道的整个仪轨是非常严谨的,是在反复重复中实现心灵的禅定,达到“和、静、清、寂”的境界;花道则是一个了解生命、解读生命的过程。前者向内求索,后者向外生发,殊途同归。

Q:你如何评价昆明这座城市?

A:昆明是我无法舍弃的城市:这里有我的家人、朋友,有我钟爱的好天气,还有让我远在千里万里都念念不忘的美食,这所有的一切都已经深深地烙印在我的灵魂身处,是我生命的一部分。我经常把昆明的美好分享给外地的朋友,希望有更多的人可以走进昆明,了解昆明,爱上昆明。

转自“昆明融创乐园”微信公众号,扫码了解更多信息

云报文旅全媒体记者 张玉菊 整理

责编 龚怡丹

审核 孟鹏 李元