编者按:“好的榜样,是最好的引导;好的楷模,是最好说服。”榜样,是我们一生中每个阶段都必不可少的路灯,照亮我们前行的道路。时代需要英雄,也需要榜样,红河州文化和旅游局时刻要求全体党员以先进典型为镜,明确努力方向,严格自警自励,把先进典型的崇高精神和优良作风内化于心,在学用结合、知行合一中不断提升党性修养和道德境界。

为全面推进“不忘初心、牢记使命”主题教育工作,着力锻造一支高素质文旅队伍,红河州文化和旅游局以“红河文旅”“文旅头条”等新媒体矩阵推出“不忘初心、牢记使命·致敬榜样”系列专稿,通过先进代表访谈、典型事迹再现,介绍杨家训、杨天才、白福等红河州涌现出的先进典型,展现出共产党人不忘初心、牢记使命的执着坚守,彰显共产党人信仰坚定、心系群众、勇于担当、创新奉献的精神风貌,激励全州文旅系统党员从榜样身上汲取精神力量,见贤思齐、担当作为。

“不忘初心、牢记使命·榜样”系列稿件(一)

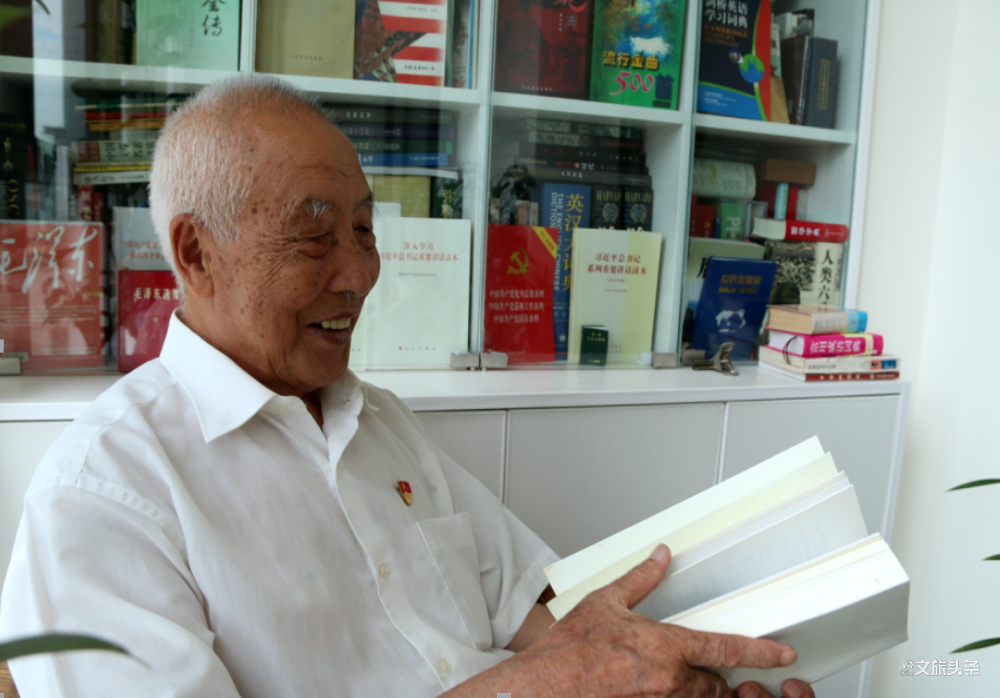

老去的是容颜,不变的是初心——访七十年党龄老党员杨家训

人物名片:杨家训,汉族,弥勒人。1949年7月(17岁)加入中国共产党。1950年至1993年先后在蒙自地委会,屏边县、弥勒县、红河州粮食局等地区和单位工作。1993年4月在红河州粮食局离休。不论是在参加革命工作的47个春秋,还是在离休后的岁月里,他始终用行动诠释共产党人的高风亮节,用爱心孜孜不倦地传递社会正能量。多次被省、州、市评为优秀共产党员和先进个人,2019年被评为红河州首届“感动红河”人物。

“我志愿加入中国共产党,拥护党的纲领,遵守党的章程……为共产主义事业奋斗终生,随时准备为党和人民牺牲一切,永不叛党。”1949年7月1日,那是弥勒市老党员杨家训终身难忘的日子。那一天,17岁的他面向鲜艳的党旗庄严宣誓,光荣加入了中国共产党,由此掀开了生命中鲜红的一页。

“这辈子跟着中国共产党是我最大的光荣”

谈起自己的经历,今年87岁高龄的杨家训说得最多的就是“这辈子跟着中国共产党是我最大的光荣”。

2017年2月28日,85岁的杨家训作了一个重要决定。他找到弥勒市委组织部的相关领导,表示要捐出10万元钱助力脱贫攻坚工作,“我是经历过困难时期的人,在我最艰难的时候,是党和人民供养了我,现在我离休了,想为党和人民做一点事情。”当天下午,杨家训就把10万元捐款转到弥勒市扶贫办的账上。

当得知有人要宣传他捐款的事,杨家训老人再三推辞:“我没做什么大事,只是做了一个共产党员该做的事,为脱贫攻坚事业尽一份绵薄之力。”他深情地说:“我们老两口作为分别有68年党龄和66年党龄的老党员,为家乡做点事更是责无旁贷。”

“杨家训同志捐款的事并不是偶然,多年来,凡是遇到各种自然灾害,只要上级号召捐款,他都会积极响应。虽然离休了20多年,但坚持为人民服务,充分发挥了共产党员的先锋模范作用。”提起杨家训,弥勒市委组织部副部长、老干局局长苗树琼满怀敬意。

在家乡弥勒,杨家训并没有像其他人一样享受平静的离休生活,而是热心地方公益事业。每年春节,杨家训和老伴都要对家乡小河边村的一些老人进行慰问,对学生进行鼓励,多年来送去慰问金8万余元。2016年4月,老伴杨曙去世后,杨家训仍继续坚持这样做。凡是遇到各种自然灾害,杨家训都会主动捐款。2006年,为修建章保村到小河边村道路捐款1000元;2008年,先后两次向四川汶川地震灾区捐款1200元和400元,并多次捐赠衣物;2009年,为小河边村建盖公房捐款800元;2010年,为弥阳镇大凹革村修建村庄道路捐款600元;2015年,为市委老干部局一名癌症患者职工捐助500元……老人的一桩桩善举,似盛夏的一股股清泉,浸润着人们的心田,又似冬日的一缕缕阳光,温暖着人们的心房。

马士军等革命先辈的出现给杨家训带去了希望的曙光

杨家训热心公益的义举与他少年时的贫苦经历分不开,更与他早早便与中国共产党结缘分不开,与党的培养教育分不开。

1932年,杨家训出生在弥勒市弥阳镇章保村委会小河边村贫苦的农村家庭,从小艰苦的生活条件磨炼出了杨家训与生俱来的坚强意志。在杨家训小时,家庭经济十分困难,温饱都得不到保障,一时举步维艰,更别提继续学业。

“1944年,因为没有钱,我们小河边村的几个学生无法继续读书,只能回家种田。马士军、平述顺两位老师得知我们的情况后,亲自跑到我们家里动员我们出来读书,学费、伙食费都是由他们资助,还让我们住到了平述顺老师家中。”杨家训回忆着当年求学的情景。

1947年,内战的硝烟弥漫至弥勒,15岁的杨家训伴着炮火声完成了学业,他家一度成为地下党活动的联络点,他也积极投身参加了“云南人民讨蒋自救军第一纵队”。

“如果没有马士军、姜必德、平述顺等老师的帮助就不会有今天的我。”杨家训接着回忆,“姜必德是我的音乐老师,利用上课时间带我们到野外,给我们讲述中国的革命形势,让我们一边读书,一边接受进步思想的洗礼。”

在血与火的冶炼中,杨家训在马士军等革命先辈的引导下,主动向党组织靠拢,并于1949年7月1日正式加入中国共产党,从此,把个人的命运与党和人民的事业紧紧联系在一起。

“我不会忘记自己是名党员”

解放战争胜利后,作为当时参加革命的幸存者,杨家训主动挑起了照顾杨绍权烈属杨家明和杨家才的担子,这一挑就是50多年。时至今日,杨家训仍坚持每隔一段时间就去了解他们的生活状况。

“如果没有我大哥的帮助,我们这个家早就散了。”小河边村革命烈士家属杨家明激动地说。五十多年来,杨家训尽心尽力地照顾着杨家明一家,杨家明多次住院,杨家训都帮他负担部分医药费。杨家明的大孙子杨建勋精神失常,杨家训把他带到个旧、昆明等地医治,最终得以康复。当别人问他为什么能够坚持这么多年,他说 “共产党员就应该为人民服务,这是我义不容辞的责任。更何况,今天的幸福生活是先烈们流血牺牲换来的,我们不能忘记他们,更不能辜负他们。”

“一个共产党员最珍贵的是有坚定的革命理想信念,要时刻铭记自己是名共产党员。”杨家训说。1950年至1993年,杨家训先后在蒙自地委会,屏边县、弥勒县、州粮食局等地工作。他充分发挥革命军人的优良作风,在不同的岗位上尽职履责。1978年被评为云南省石油系统先进个人;1984年和1985年被云南省职工教育管理委员会评为云南省职工教育先进工作者;1989年被省粮食厅评为云南省粮食系统先进工作者。

“吃水不忘挖井人。我从小生在弥勒,长在弥勒,是党培养了我,是弥勒人民供养了我。如今,作为一名老党员,我有义务去尽我所能,回报这个生我养我的家乡。”

云报文旅全媒体记者 赵雄 整理

责编 龚怡丹

审核 孟鹏 兰芳