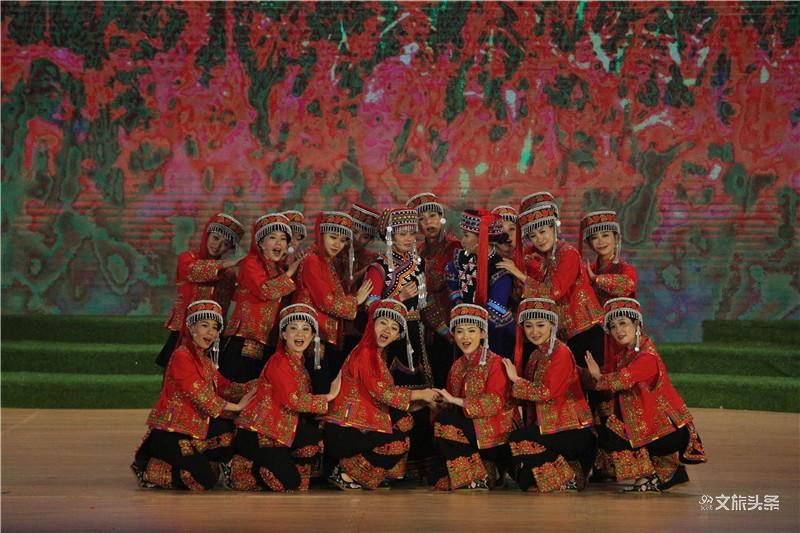

11月4日晚,诞生于哈尼梯田农耕文明中的文化瑰宝《哈尼古歌》走出大山,远赴千里,在北京中共中央党校北校区礼堂登台演出,再现了世界文化遗产红河哈尼梯田的独特魅力和哈尼族人自强不息的劳作史诗。原汁原味且饱含真情的演出打动现场观众,演出过程中,时常响起热烈掌声,不少观众举起手机拍摄下一幕幕精彩瞬间。

《哈尼古歌》精彩上演,演绎别样民族风情

演出之前,礼堂大厅里布置了宣传展板,以图文并茂的形式讲述《哈尼古歌》的历史和现状。另一旁的小舞台上,还有非遗传承人以树叶为乐器,唱起哈尼人的迎宾歌,用热情的活态展演喜迎四方来宾。伴随着古朴苍劲的歌声,熙熙攘攘的观众陆续步入《哈尼古歌》的世界。

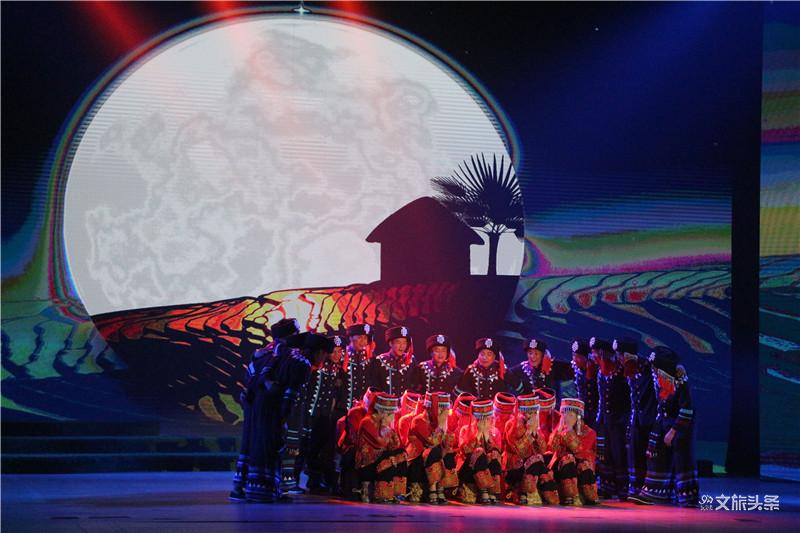

时长60分钟的演出以《哈尼四季生产调》为主题,按照哈尼族以农历十月为岁首的传统历法习惯,分为“冬季调、春季调、夏季调和秋季调”,以稻谷的四季生长巧妙地隐喻了哈尼人生生不息的生命轮回。

“冬季到来万物变,送走年底和月根,哈尼要过十月年。”冬季即将到来,正是哈尼族人农忙的时候,《冬季调》形象生动地向现场观众描绘了梯田边,男人们辛勤劳作,女人们怀抱宝宝,哼唱起悠悠摇篮曲的动人场面。

“田间飘来天籁之音,似春风吹醒劳作的人们。指挥着生产的燕子飞来了,种子在叽哩哇啦地叫着,要到地里找黑土做亲爹,要到田里找田水做亲娘......”这是《春季调》一派生机勃勃的景象。

还有那在炎炎夏日下,人们在梯田中抓泥鳅、摸黄鱼,童趣无限的《夏季调》和“金灿灿的新谷进了仓,千百个客人来了吃不完”,满目尽是大丰收的《秋季调》。一众颇具民族特色的歌声和舞蹈,带领着观众穿越千年历史长河,身临其境地感受哈尼族人世世代代的农耕生活和民族风情。

“新房盖了,新家有了,天天唱新歌;男男女女,老老少少,满脸乐呵呵......”欢乐的乐作舞如滔滔红河水亘古不息,诉说着悠久的历史,赞美着幸福的生活。最后,尾声的《感恩歌》以欢快的旋律,表达哈尼人民的感恩之心,歌舞不尽,感恩不停,哈尼人民由衷地感恩自然,感恩梯田,感恩中国共产党。

“之前就知道红河州的哈尼同胞们能歌善舞,今日一见,果然名不虚传。今天不仅感受到了一场精彩的演艺演出,也让我们领略到了哈尼族的文艺风采和红河州的人文风情,今后一定要去到红河当地,亲自去看看雄伟壮观的哈尼梯田。”观众杨先生看完歌舞表演后激动说道。

传承千百年,“好东西”永远不能丢

2013年12月23日,习近平总书记在中央农村工作会议上发表重要讲话。他语重心长地指出:“我听说,在云南哈尼稻田所在地,农村会唱《哈尼四季生产调》等古歌、会跳乐作舞的人越来越少。不能名为搞现代化,就把老祖宗的好东西弄丢了!”

习近平总书记的这番话,对于红河州来说,既是鞭策,又是激励,红河州各族人民清醒地认识到,不能只看到申遗成功带来的重大机遇,还要看到哈尼梯田农耕文明正面临逐渐消亡的隐忧。

迈入新时代,在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的指引下,红河州以《哈尼四季生产调》《哈尼族多声部民歌》《哈尼哈吧》《乐作舞》等国家级非物质文化遗产为素材,邀请王佳敏、万里、蒋明初3位老师为主创,历经一年时间编排《哈尼古歌》,并在云南省第十五届新剧目展演中荣获导演奖、剧作奖和舞美服装设计奖。

《哈尼古歌》绵延淳厚,是代表哈尼梯田历史文化血脉的非物质文化遗产,也是哈尼族在漫长的生产生活中创造的古老歌谣,伴随着哈尼族的繁衍、发展和长期实践逐步丰富而形成的独特的文化体系,它包含有农耕记忆、民间歌舞、人生礼仪、节目庆典、迁徙史诗、古歌古谣等,是哈尼族社会无字的百科全书。并且,哈尼古歌以口传心授的方式代代相传,成为这个民族的生存状态和文化传承的方式,也是哈尼梯田农耕文明的记忆载体和传承手段。

一部《哈尼古歌》从头到尾完整地唱上一遍,就需要几天几夜。此次《哈尼古歌》以剧目的形式登上演出舞台,不仅是对保护和传承文化遗产的一次全新尝试,更是推动红河州文艺事业繁荣发展的一次有益探索。

本次活动由中共中央党校图书和文化馆、云南省委宣传部联合主办,红河州委、州政府联合承办,《哈尼古歌》演唱团演出。

中共中央党校分管日常工作的副校长何毅亭,中共中央党校副校长李季、谢春涛,云南省委常委、常务副省长宗国英,云南省人大常委会副主任、省总工会主席王树芬,云南省委宣传部副部长杨正权,红河州委副书记、州长罗萍,红河州委副书记、州委宣传部部长盛高举,红河副州长何民观看了演出。

云报文旅全媒体记者获悉,11月6日,《哈尼古歌》还将在中央民族大学进行交流演出。之后将在红河州元阳县哈尼梯田文化博物馆中进行常态化展演,让来自世界各地的游客均能欣赏到这一哈尼族文化的视听盛宴。

云报文旅全媒体记者 赵雄 红河日报记者 车安达 文

红河州文化和旅游局 供图

责编 沈艺

审核 孟鹏 古文丽