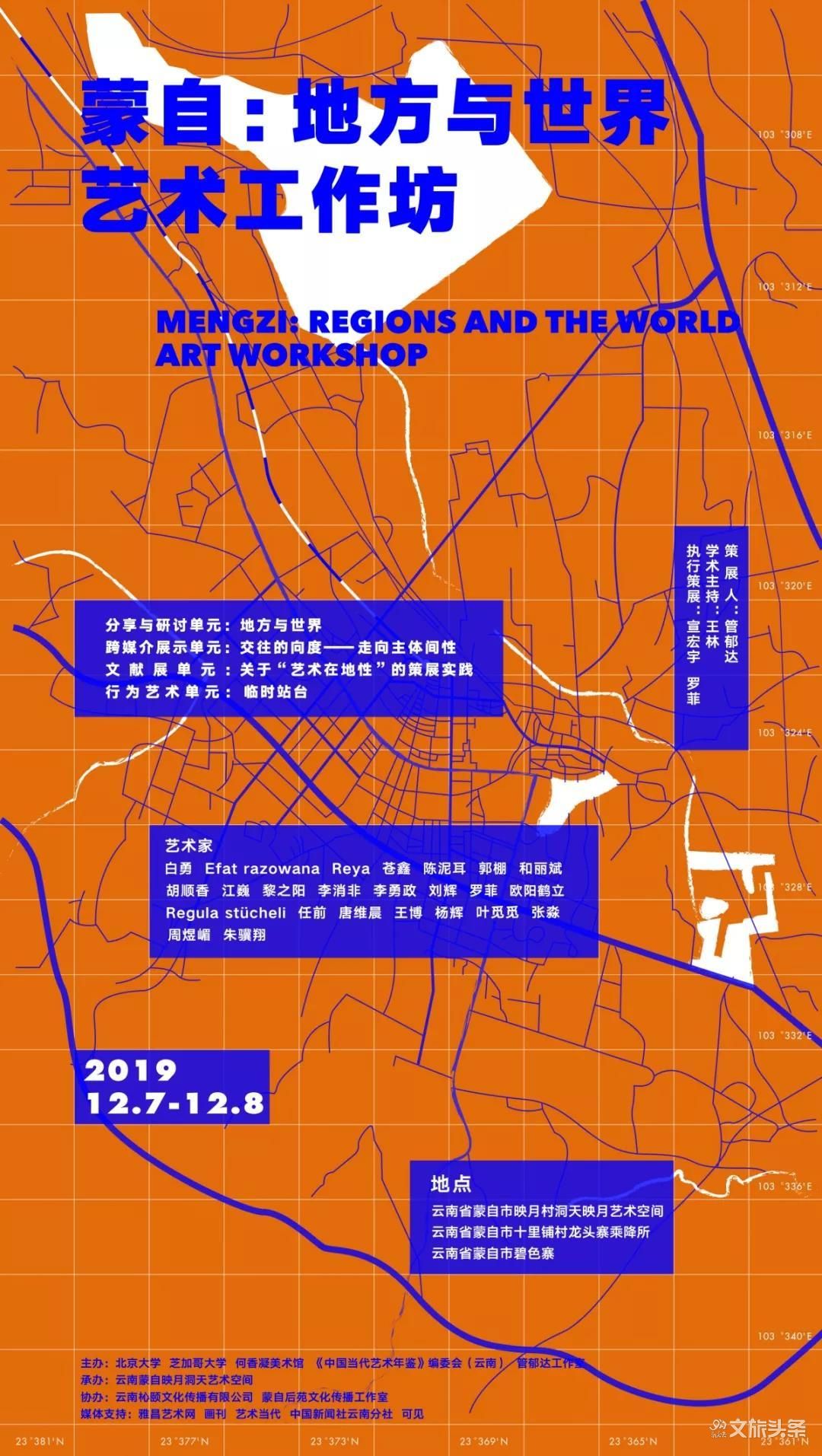

12月7日,2019“蒙自:地方与世界”艺术工作坊正式落地红河蒙自。本次艺术工作坊7日、8日两天分别在红河学院、蒙自洞天映月艺术空间、蒙自后苑文化传播工作室、蒙自碧色寨火车站四个地方依次展开了“分享与研讨:地方与世界,跨媒介展演:交往的向度——走向主体间性,文献展:关于‘艺术在地性’的策展实践,行为艺术:临时站台”四个单元。

作为本次艺术工作坊的策展人,云南大学教授管郁达表示,本次落地蒙自的艺术工作坊有别于人们平时了解的画廊、美术馆、博物馆,也有别于双年展、三年展、艺博会等固化的当代艺术体制。在以往的模式中,大家在美术馆、展览中关注的是艺术家创作的结果,但艺术工作坊更强调艺术家创作的过程,艺术工作坊重视的是艺术家怎样从事自己的工作,让作品真正回到日常的生活状况。当代艺术并没有标准答案,整个创造过程是基于人的创造力和想象力,所以在艺术工作坊中,大家看到的是艺术家工作的过程,能够触及到每位观众作为人的基本创造力和想象力这种潜力,从而引发更深层面的学习和思考。

(2019“蒙自:地方与世界”艺术工作坊的策展人、云南大学教授管郁达)

“蒙自地处边疆,自古就是一个通邑。1910年滇越铁路修通之后,更是一个人来人往的多元文化融汇之所。象征现代文明的铁路不仅运来了洋货,而且也带来了新思想、新文艺。在抗战时期,文人南渡,西南联大于蒙自南湖逐草木而居......众多的诗人文士给这个西南边地留下了诗酒的风流。”管郁达说到,这也是本次艺术工作坊选择落地蒙自的初衷。

作为“地方”的蒙自,不仅是一个地名,而是经由个人连接世界的通道和媒介,蕴含着各种力量、各种资源。并且,蒙自本身比较好的保存了本土文化以及丰富的少数民族文化,又接受了很多西洋文化,众多的文化在这里交汇、碰撞、融合,所以很多有别于汉文化、西方文化的民族文化形态,都能在蒙自找到。

“因此,采用艺术工作坊的形式,把聚集众多丰富文化元素的蒙自作为采样,然后以在地性的艺术方式去挖掘、梳理、创造、转化,这样的研究,会提供一些跟以往常见的艺术模式不一样的经验。”

管郁达表示,当“地方与世界”艺术工作坊的理念和成果传播出去的时候,肯定会带动当地一些艺术家、知识分子和艺术爱好者和那些渴望文化创造力的人,鼓励他们去重新定义蒙自,发现蒙自。让他们感受、认识到的蒙自不仅是米线、石榴或碧色寨。这些人也会有更大的文化抱负和行动,长此以往,蒙自也会呈现出更丰富深厚的地方文化内涵和魅力,而这种文化的魅力就是经济社会发展和旅游文化的核心。

户外行为艺术单元:临时展台

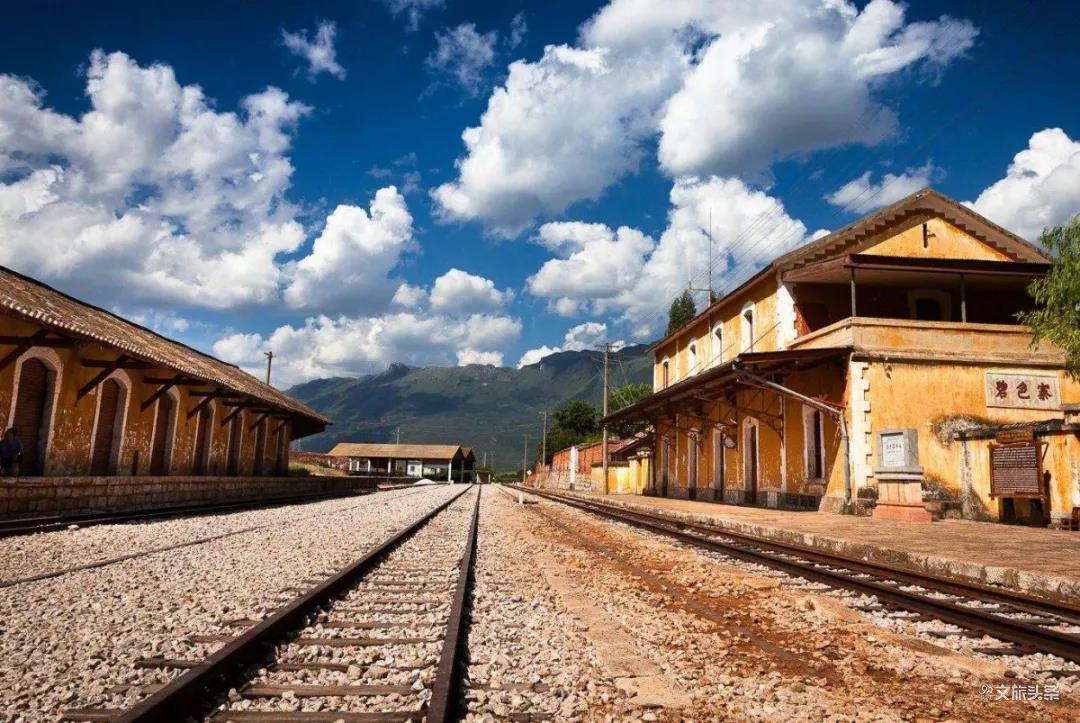

2019“蒙自:地方与世界”单元中的“户外行为艺术单元:临时站台”,“作为世界的一个细胞,地方既不可避免地随时代潮流改变自身的相貌,又总是沿自身的文脉为世界的文化丰富性提供特殊的价值。户外行为艺术单元:临时站台正是以蒙自碧色寨作为现场,具体呈现地方与世界之间复杂的互动关系和一种当下的陌生感。”“临时站台”单元策展人罗菲介绍道。

(户外行为艺术:“临时站台”单元策展人罗菲)

通过来自国际艺术前沿的当代艺术家与本地艺术家,以一种有别于旅游文化的表演方式——即兴行为表演,来和大家一起探讨地方如何在艺术的介入中与世界文化连接,共同营造一种诗意而非消费的体验。罗菲表示。“这样的形式,是一个开始和尝试,它丰富了我们去体验一个地方的可能性。行为艺术家们提供了另一种思考和体验的方式。”

现场进行了行为艺术表演的艺术家和丽斌介绍道,行为艺术表演不同于戏剧表演,它是艺术家的身体和观念与特定时间、空间相遇并回应的过程,它构成一段开放的、不可复制的关系旅程。行为表演场域很重要,它能激发行为艺术家更多的感受以及更饱满的现场创作状态。“临时站台”的主题就很契合蒙自碧色寨这个地方。它不止是作为一个时间节点的站台,它还有强大心理的暗示和引导,关于站台可以展开很多联想,关于“自己与外界”“地方与世界”“个人与历史”都构成了一种站台关系,由此加上“临时”,限定了当下的时间,而恰恰是两个小时,就能激发艺术家们更多的情绪和灵感。

“当我随机捡起石头涂黑后,拿着、抛出去,又捡起一块......所有的行为都是随机即兴的。这个过程里,我的身体的运动轨迹是跟着石头的运行轨迹而引发变化的,行走、爬行、躺着倾听、挡在眼睛和太阳之间......每捡起石头都涂黑的时候,我也在自己脸上画黑色的痕迹,像是时间的刻度,记录起我拿起的每块石头,直到最后,整张脸都涂黑了。到了后半段,我开始在寻找之前抛出去的石头,不断地捡、不断地捡,以至于后面抱了很多,最后没办法再行走,于是我就坐下、最后躺下、用石头把自己脸埋起来、躺着、闭着眼睛......期间有其他艺术家过来和我互动,用红色的绸缎围了一圈,插上了黑色的香,就像一个祭坛......”

(艺术家和丽斌)

和丽斌表示,在碧色寨的场所里,石头连通着站台的墙、地面,与环境发生各种关系;黑色颜料质感像沥青,沥青和道路、铁路有关联,所以在石头刻度的过程,形成了时间线索。“站台就是时间的延伸。当躺在铁轨旁边,浑身清凉,那种清凉像是穿越了历史的沧桑,一种很静的状态,就像我自己变成了铁轨,时间、人、车轮从我身上过去......”

文献展:关于“艺术在地性”的策展实践

12月7日,2019“蒙自:地方与世界”单元中的文献展:关于“艺术在地性”的策展实践在蒙自后苑文化传播工作室开展,展览持续到14日。文献展:关于“艺术在地性”由宣宏宇担任单元执行策展人,展览主要由宣宏宇梳理出关于蒙自的地作概述、“艺术在地性”的相关讨论以及之前在蒙自举办的11个展览中,不同艺术家在不同展览里自发写下的作品等内容组成。“这些作品饱含着艺术家对于当下展览的真情实感。那种流露的东西,不仅仅是一种激情,或者说是诗散文式的东西,其中更多地渗透出艺术家们对于这个地方的立场和看法。”

(文献展:关于“艺术在地性”单元执行策展人宣宏宇)

宣宏宇表示,在文献单元里有着大量的文献资料和内容,一时间是很难够让人阅读和理解的,但是这些文献却像引子一样,让人很快地去建立一个线索,去连接节点。而之后要做的就是再延续以及继续挖掘。

“这次活动,会作为一次依托理论的实践表达,引发更多的人去思考一些更深的问题。或许所产生的效果不是立竿见影的,但因为它是民间的、微观的,进而可以形成一个持久的、渐进的方式,在未来,肯定会对蒙自当地的文化艺术环境产生出一种悠远而深厚的影响。”

此次艺术工作坊邀请了白勇、苍鑫、陈泥耳、Efat razowana Reya(孟加拉国)、郭棚、和丽斌、胡顺香、江巍、李消非、李勇政、黎之阳、刘辉、罗菲、欧阳鸠浅、Regula stücheli(瑞士)、任前、唐维晨、王博、杨辉、叶觅觅(中国台湾)、张淼、周煜嵋、朱骥翔、董重、雷子人、罗旭、孟尧、倪昆、唐新宇、唐志冈、夏炎、周彦华、张韫斯(加拿大)、大龙、路易、秀东、杨瑞锋、易龙、张科民(加拿大)等数十位国内外具有实验和探索精神的艺术家、策展人、艺术评论家和媒体、艺术机构负责人参与此次活动。

云报文旅全媒体记者 赵雄 文

活动方 供图

审核 孟鹏 兰芳