在巴拉格宗,风景随季节的变化而变化。春暖花开,绿树葱郁,鸣啭的鸟语唤醒了雪山的梦,花朵的芬芳在整个山区悠然弥漫;而夏天的牧场是一个牛羊肥美的世界,云遮雾拦的岩壁之上,挂满了舞动的哈达,人间仙境在这里一览无余;秋红万山,层林尽染;琼装玉砌,落雪无痕……巴拉格宗的景色别有一番风韵。

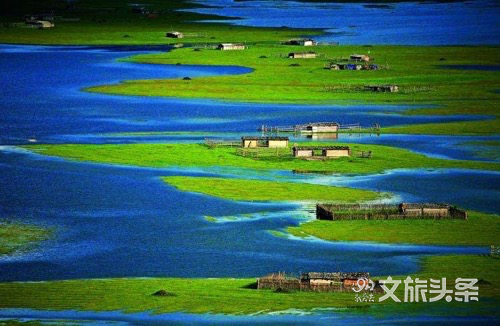

乃当牧场是巴拉格宗最负盛名的牧场之一,这里是巴拉村人居住的“避暑山庄”,巴拉村每户人家都有一个用石头垒成的碉堡式小楼房,分为上、下两层,下层为牛厩,上层住人,两层间架一独木梯。石房接石房,一户连一户,构成一个高山牧场石街巷。每户人家都把窗口开向对方家,平时间如有什么要紧事,只需从窗口通知就可传遍全村。在亚高山草甸上,由一座座石砌碉堡式的小型楼房构成的牧场村,在滇西北高原仅此可见,也许,这在全国藏区也是独一无二的。

千百年来,这里既是夏季牧场,也是巴拉村种青稞、蔓菁的农场。因而,一代又一代的巴拉村人,日出而作,日落而归,辗转在乃当牧场与巴拉村之间。

来到巴拉格宗的高山牧场,游客们最想了解的就是香格里拉游牧文化。大家都知道,在青藏高原或内蒙古,牧民们要随着季节的变化,经常搬迁牧场,更换放牧地点,但在这种大草原上,牧场的搬迁都是水平性的。在云贵高原,只有高山、峡谷和草甸(坝子),因此,香格里拉的牧民们季节性搬迁牧场不是水平性的,而是垂直性的。

历史上,巴拉村民饲养着三种牛——牦牛、犏牛和黄牛。黄牛体小毛短,尾巴较细。牦牛则体矮身健,鬐甲高,下腹、肩、股和肋等部密生长毛,且下垂近地面,尾毛蓬生成大毛团,加之皮下脂肪组织发达,使它能够抵御严寒天气,牦牛虽然体型看着笨重,但是却能在空气稀薄的高海拔崎岖山路上轻快运步,因而牦牛还有“高原之舟”的美称。

牦牛自交的后代是牦牛,黄牛自交的后代是黄牛,而牦牛与黄牛杂交后代却是犏牛,这如同马与毛驴的杂交后代是骡子一样。于是,在这些杂交后代身上,遗传学的“杂种优势”体现得十分明显——就像骡子的身躯、体力和运输能力远超过马和毛驴一样,公犏牛体形高大,不论体重和力气,均超过公牦牛和公黄牛,所以常用它来耕地和上山拉巨木,母犏牛的产奶量也远远超过黄牛和牦牛。

耐寒力特强的牦牛与犏牛,每年则要随季节的变化进行垂直性迁徙。冬季巴拉村的牦牛与犏牛同黄牛一样,生活在海拔3000米以下的峡谷中。春夏季节,大地复苏,鲜花遍地,绿草如茵,雪山牧场上的各种名贵中药材催生而长,处处焕发出勃勃生机,这个时候,巴拉村民就要把牦牛和犏牛迁至巴拉格宗海拔3400米以上的乃当、格宗塘等高山牧场。如果夏季让牦牛生活在河谷带,它们不仅会身体消瘦,而且产奶量和抗病力都会大幅度下降。这不仅仅是气温过热所致,更重要的因素是牧草的质量。夏季,在巴拉格宗的高山草甸上,生长着虫草、贝母和祖姆亚莎(萎陵菜)等草药含有丰富的氨基酸,营养品质极高。因而,牦牛和犏牛经过一段时间的放养,身体会变得越来越结实强壮,产奶量将大大提高,肉质吃起来更加鲜嫩可口,成为一流的原生态补品。因此,这里的农牧民,要随季节的更替搬迁牛场,过一种垂直性的游牧生活。

格宗塘牧场位于神山佛塔附近,是海拔最高的牧场之一。每年仲夏时节,村里的牧民赶着牧群,举家而来,迁来这里避暑休憩。人们用勤劳的双手,酿造着生活的甜蜜与幸福,天上人间的天籁和声,在这里展现得淋漓尽致,

穿越时光的缝隙,神山湖泊围绕着高高的巴拉格宗,依次分布有洛祖措(绵羊刨出的湖泊)、措那咱旺卡(土锅湖)、次仁措(长寿湖)等大大小小十八个高原圣湖,在雪山的映衬下,显得更加瑰美壮丽,传说中,它们都是由天女梳妆时,不慎打碎了梳妆镜片洒落高原变成的。

香格里拉高原湖泊属于金沙江水系,从形成因素,可把它们划分为高原构造湖泊和冰蚀湖泊两大类。冰蚀湖泊分布在海拔3800米以上的高山带,是第四纪冰川作用的产物。湖水四季冰冷,仅有少量藻类能顽强地抗衡在湖缘浅滩。构造湖泊在海拔3600米以下,为地层断陷形成的湖泊,冬暖夏凉,动植物种类较为丰富。

次仁措(长寿湖)是巴拉格宗的圣湖之一,在群山怀抱下,微澜之中,水波不惊。传说只要绕湖转一圈,女人会像花儿一样漂亮,男人会像高山一样强壮。多少年过去了,雪山圣湖的尊容始终笼罩在似云似雾的薄纱里,伫立湖岸,会情不自禁吟出苏轼的诗句来:“水光潋滟无穷碧,山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”但西湖的美景在这里相去甚远,雄壮与奇绝是巴拉格宗圣湖无与伦比的大美,这种美需要你的勇气和胆魄,需要你用心去谛听和感悟,就让我们在一次次的出发中,留下永恒。

迪庆州图书馆 供稿

迪庆州文化和旅游局 供图

编辑 沈艺

审核 胡四美 兰芳