说到两千年前的云南,人们总会讲到古滇国,以及模糊不清的庄蹻入滇的故事。那滇池以外的地方如何、庄蹻之后又如何呢?与此同时,南诏以前的洱海流域是什么样的?征服六诏的皮逻阁是一夜崛起的豪强吗?

近五十年的考古成果表明,早在南诏以前,云南境内从洱海至滇池一带就存在着古老的人类文明,剑川海门口铜、石并用文化遗址,距今约3000余年,相当于商代;祥云大波那遗址,距今约2350年,相当于春秋晚期或战国初期。而与祥云大波那相隔很近的弥渡,那时同属于滇池以西一个延续甚久的群落,两汉时期与云南郡、永昌郡并存,后来被称为白子国。

从《僰古通记浅述》的记载,或可推知白子国的存在:“周显王时(存疑),遣弟庄蹻上略巴黔,遂王其地,曰滇国,与僰人国通和,又曰滇池。”按此说,僰(白)人国始于庄蹻入滇之前(公元前286年)。明代诸葛元声所著《滇史》则载:“苴颂(传为沙壹八子、白子国张氏始祖)始居白崖,因号白国,又号大白国,再传而昆弥氏代之,是为僰国。

清代顾祖禹《读史方舆纪要》载:“诸葛武侯南征,师次白崖,立(龙佑那)为酋长,赐姓张氏,遂据云南,或称昆弥国,或称白国,或称建宁国。”有研究者认为,这个白子国存在了约八百年,含哀牢山以东的洱海流域的广大地区,与后来崛起的南诏各部同根同源,同属于哀牢之后。胡蔚本《南诏野史》也说:汉诸葛武侯南征,至白崖……封白子国国王仁果十五世孙龙佑那为酋长,赐姓张,传三十二世至张乐进求,唐太宗贞观二十三年封为首领大将军。有观点说张乐进求无子,所以将权力交给了女婿、蒙舍诏主细奴逻。白崖也因此作为今弥渡坝子最早的地名出现在典籍中。

记录张乐进求交权的《南诏中兴画卷》上,绘有其与细奴逻、逻盛等祭拜铁柱,神鸟飞到细奴逻肩上,象征着权力和平过渡属天意。这幅图卷上也留下了两个重要的符号,一是所祭拜的铁柱,或源自蜀汉以后白子国王权的象征,湮灭后于南诏建极十三年(872年)“于白崖诸葛铁柱观武侯所立铁柱之地铸天尊柱”,今仍存在弥渡。但需说明的是这根铁柱和大观楼长联中的“唐标铁柱”不是一回事。《大唐新语》、《旧唐书·本纪》、《新唐书·吐蕃传》等史籍都对这一事件作了描述,“唐标铁柱”是唐九征打败吐蕃后,拆毁城堡,斩断两条江上的铁索桥,在湍河(今漾濞雪山河)畔用铁索材料铸炼成铁柱以纪功。

此外,《南诏中兴画卷》文字说明部分自称大封(即帮,白的古对音)民国,也是蒙氏以画卷为载体,证明隆舜自称大封民国由来有自,同时也是对南诏王权过渡自白子国的一个佐证。有观点认为,没有白子国长期的铺垫,就不会有南诏、大理的强盛。

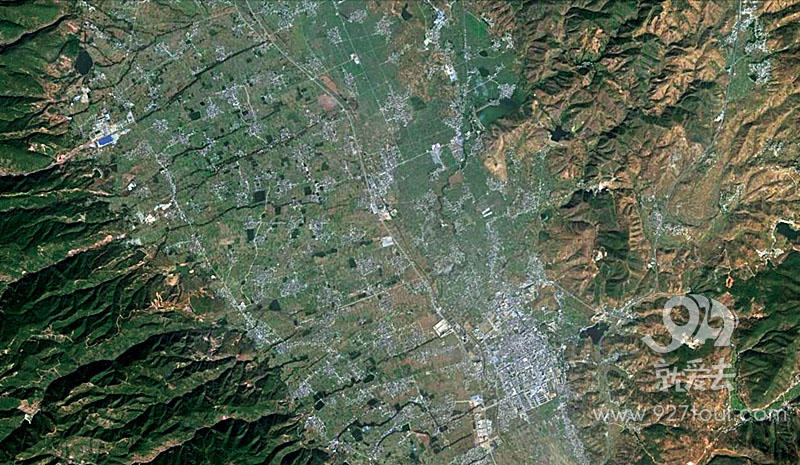

南诏强盛时期,在富庶的今弥渡坝子里建了两座城,一是在今红岩以西建白崖城,一是在今弥渡县城建“蛮子城”,这在唐樊绰《云南志》上有详细记载。白崖城为阁罗凤依山所建,“高十丈,四面引水环流,惟开南北两门”,城内大厅“修廊曲庑,厅后院橙枳青翠”。方国瑜先生在《中国西南历史地理考释》中认为,白崖城即今之红岩(崖),“红崖在清代尚称白崖,后因避白字而改名,今红崖有古城村,又有白王山,即白崖城故地也”。樊绰《云南志》还记载:“其南二十里有蛮子城,阁罗凤庶弟诚节母子旧居也”。白崖南二十里,正是现在的弥渡县城。

今弥渡县治,是从1912年由原赵州、云南、蒙化、宾川、景东等辖区合并而成的。元、明、清几朝均属州治在今凤仪的赵州。元至元十一年曾在白崖城设建宁县,二十五年撤销。最早出现“弥渡”关联的记载是明洪武十五年(1382年),这里置定西岭巡检司、迷渡市设巡检司,属大理府赵州所辖。清代,这里设白崖巡检司、弥渡市巡检司。“迷渡”“弥渡”一字之差,有地名雅化的可能。

《云南地名探源》载,地名普查认为:“弥渡之名是从水乡泽国而得。历史上曾用迷、弥”,《赵州志》则载,清以前“一至秋霖,众水汇聚,汪洋若海,古无杠梁,往来之人每每失路,迷渡之名遂有。”弥渡坝子地势的确比周边的祥云、南涧、巍山较低,古时“众水汇聚”是完全有可能的,但如此解说,有附会之嫌,难以服人。众所周知,云南多有带“弥”“弭”“宜”的地名,音意多源自古彝族语,有“山谷下冲的坝子”之意,“弥渡”地名的解读或可从这里得到答案。