三年前手拿墨大offer以为自己是人生赢家,没想到突如其来的疫情给平静的生活砸出巨大水花,毕业季的压力更是一座搬不走的大山。留下,生活费劲+无法参加春招;回国,为自己和他人带来疫情防控风险……

警觉,但还不够

往年我总要赖到开学才返校,今年因为想要为毕业季留一点时间,所以只在家待了十来天,然后就在1月8日返校上一门intensive的课程。中转香港时我看到很多人戴着口罩,心生疑惑。

直到上飞机取了一份报纸才看到报道说有不明原因肺炎,我心里的小问号消失了,自己并不以为然。

1月10日,summer课程紧锣密鼓地开始,我把精力都放在这一门我不太擅长的课上,只是偶尔在一位就职于香港某大学的老师分享的动态中能看到他对“不明原因肺炎”的关注。

我将这些信息转发给好朋友A确认,因为A的家人有武汉的医护人员,同时提醒在国内父母多加小心。

去留两难的留学生

朋友B自从去年11月放假后一直留在墨尔本,直到年前回国过春节。“本想回国两周,没想到在家待了两个月”,他中转泰国14天后终于回到了墨尔本。

2月1日,莫里森突然宣布对中国颁布旅行禁令,澳洲留学生们一下子炸开了锅。本来那时旧生准备返校,新生准备来参加迎新周。

一时间,大家都活进了段子。有人在禁令刚生效时落地悉尼(下午),被海关无情拒绝打包送回国(自费),当时还在天上飞的那拨人晚上落地悉尼又被允许入境,幸运一点的人在去机场路上航班取消打道回府……

整个2月,澳洲几乎无人戴口罩,包括小心翼翼的我自己。

疫情在海外迅速蔓延,但我身边的非华人大多坚信“只有生病的人才戴口罩”,政府只能建议,并没有对公民做强制性的要求。

但恐慌还是蔓延了。

(空荡荡的货架)

(空荡荡的货架)

自3月3日我在超市买了一包厕纸后,就再也没有在超市见过厕纸,大米也只剩下了一碗一碗的速食米或者50多美元一袋的天价米。今天早晨8点陪A去超市买纸时发现超市还有半小时开门,但队伍已经排到了150米开外,我们放弃了能买到纸的奢望,转而去还正常开门的菜市场买一些肉菜,没啥人的菜市场里品质上乘的澳洲龙虾跌至63澳币/公斤。

(有人在疯狂囤货)

(超市门口排起长队)

这个毕业季不够美丽

今年7月我就要完成硕士阶段的学习了,原本打算假期多修课,开学来只剩下毕业论文和一门课,这样就可以挪出时间回国参加春招。

疫情一来,打乱了我及同届学生的毕业计划。我们不得不滞留在澳洲,抢生活物资,眼看着春招离我们远去……

在和墨尔本的朋友商量并四处打探政策后,我们觉得最糟糕的情况可能就是延迟毕业,保留应届生身份。 其实对我来说,硕士快读完反而没了本科时的底气。在澳洲很难获得实习的机会,所学的东西反而跟不上国内媒体业的发展变化。

但我想,如果延迟毕业也挺好,完成学业后还有一段时间可以去实习,甚至去我梦想中的媒体实习。

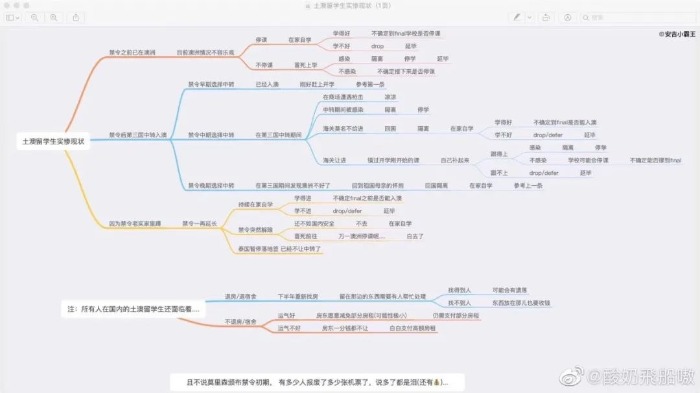

(大神做的要不要回国的思维导图)

报团取暖 我们拥有不一样的情谊

这一波疫情引起一连串蝴蝶效应,如同张文宏医生所说,COVID-19是个狡猾的怪物,人类在自然界里是那么渺小。

在国外疫情爆发后,身边的同学们也纷纷买机票回国。父母也叫我回去,但一看天价机票,我就放弃了这个念头。

我特别理解那些回国的同学,也希望选择回到父母身边的留学生能自觉做好防护,而国内的同胞也请多多理解我们对病毒的恐惧。

我们留下的人抱团取暖。能在年纪轻轻时有过这样的经历,有过共同面对疫情的朋友,这份情谊更让我们珍惜彼此。

目标依然在心底

教我们《新闻》这门课(这是我们专业唯一必修课)的老师曾经问我:“你毕业后想从事什么职业?”

我犹豫了一下,还是坚定地说:“成为一名记者。”

说完,眼泪夺眶而出,这是我18年来的信仰,我过去走的每一步都是为了无限接近这个目标。

在2017年8月23日走向墨尔本的那天,我心里就有一根旗子,上面写着:“此去西洋,深知中国自强之计,舍此无所他求。背负国家之未来,求尽洋人之科学。赴七万里长途,别祖国父母之邦,奋然无悔。”

抱着这种想法出国读书,或许让人觉得不可思议,可这是提醒我不要虚度光阴的良药。

(作者:蔡树菁,云南昆明人,籍贯昭通,澳大利亚墨尔本大学国际新闻硕士)

来源 云南网

责编 马寅瑞

审核 李元