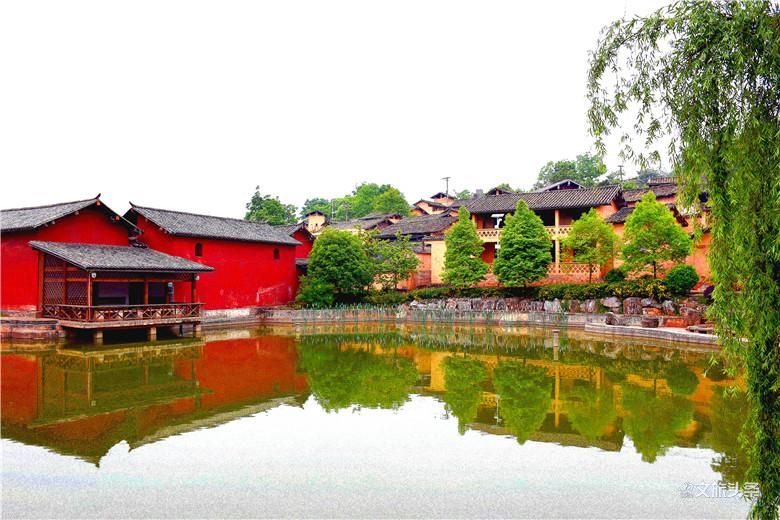

(掩映在绿树青山间的可邑村)

“自从我们村里发展旅游业以来,外面来这里玩的游客也多了,我开了一个农家乐,年收入有七八万元,我脱贫了,日子也是越过越红火。”弥勒市可邑村村民、可邑小镇彝乡缘饭店老板毕昆高兴地说。

弥勒市可邑村探索实施“景区景点+农户+产业园+游客”的“文旅车间”扶贫模式,引导贫困户就近就业,开发旅游商品,开办特色农家乐,将旅游产业转化为经济效益,带动贫困户脱贫致富。

(可邑村的农家乐)

(可邑小镇彝乡缘饭店老板毕昆在招呼客人)

可邑村距离弥勒城22公里,是“阿细跳月”的发祥地之一,也是国家级非物质文化遗产《阿细跳月》及彝族阿细创世史诗《阿细先基》的传承地,有着浓郁的彝族文化气息。全村辖区内绿树成荫、风光旖旎,森林覆盖率达80 %以上,近年来,该村通过“景区景点+农户+产业园+游客”旅游扶贫模式,实现本村贫困户23户全部脱贫致富,并辐射带动蚂蚁村委会的蚂蚁哨、法依哨、舍德尼三个小组的49户贫困户脱贫致富。

(可邑村内树绿水清、相映成景)

近年来,可邑村通过让村民家门口就业、开办农家乐、民宿客栈等举措,打造“旅游+扶贫”文旅车间发展新模式。设立经营摊位给4户贫困户开展绿色农副产品经营,实现户均收入3万元以上;通过扶持周边农户及有条件的贫困户开办“农家乐”等特色餐饮,并帮助其介绍游客,以提高贫困户日常收入。目前,经营“农家乐”的贫困户有8户,每年可增收6万元以上。可邑村村民小组长陈占春说:“我们村的23家贫困户通过参加‘文旅车间’扶贫,2019年全部实现脱贫,并带动了周边村寨的贫困户参与到脱贫行列中来。”

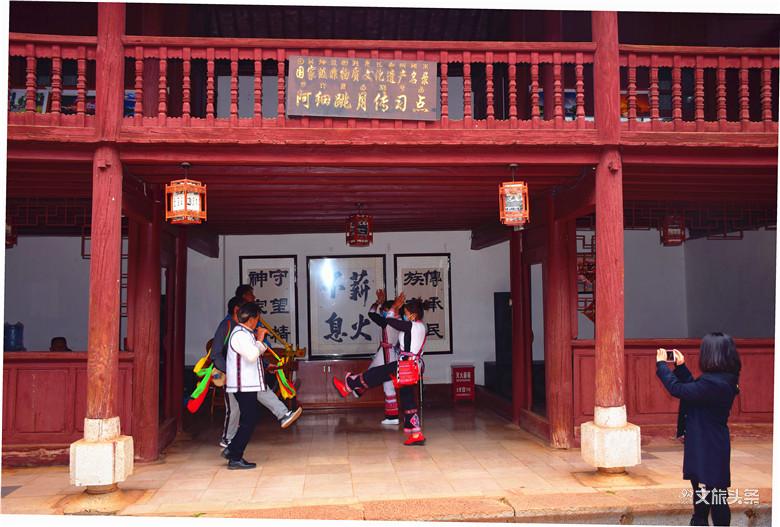

(村民组成舞蹈队为游客表演)

(村民龙崇云在村内的特色摊位上出售自己做的民族手工艺品)

同等条件下,地处可邑村的可邑小镇景区优先为有劳动能力的贫困户提供保安、保洁、餐饮服务等就业机会,并在旅游旺季聘用贫困人员为工人,帮助贫困户实现就近就业,拓宽了贫困户增收渠道。西三镇蚂蚁村委会党总支书记、主任曾虎龙对记者说:“我们村通过实施‘文旅车间’扶贫模式,引导贫困户开发旅游产品、开办彝家客栈、农家乐,参与到景区服务工作,保洁员、保安、餐厅服务等这些工作,实现就地就业、返乡就业300多人,原来每家每户的年人均纯收入也由5000元左右,提高到现在的1万到5万元。”

(村民当上景区售票员)

(村里在家门口就业的保洁员)

(村民当上保安)

(村民到农家乐当服务员)

(在家门口就业的厨师)

2019年,可邑村建成省级特色旅游村,仅地处村里的可邑小镇就为贫困农户增加3万至10万元收入,为村组增收65万余元,为群众提供就业岗位300个,年劳务收入达200余万元,辐射带动周边村寨92户287人贫困户增收致富。可邑村也成为脱贫攻坚和乡村振兴的典型,相继荣获“中国最美休闲乡村”“全国民族团结示范村”“国家运动休闲小镇”“中国人居环境范例奖”等荣誉称号。

(村民在家门口就业成为农家乐服务员)

通讯员 赵树龙 文 图

责编 马寅瑞

审核 代基凯 兰芳