编者按:今年是脱贫攻坚决胜之年,随着乡村振兴战略的全面实施、大众旅游的繁荣发展、文旅融合的深入推进,文旅扶贫助力脱贫攻坚出现了很多新亮点、新经验、新成效。近年来,丽江市各级政府部门、文旅企业也借助产业优势,助力精准脱贫工作,带动贫困地区经济、社会、文化、生态等多重效益迅速发展, 越来越多的文旅扶贫模式在丽江不断涌现。

即日起,云报文旅全媒体将推出“丽江文旅扶贫” 系列报道,深度挖掘丽江文旅产业助力脱贫攻坚的新亮点、新经验、新成效。

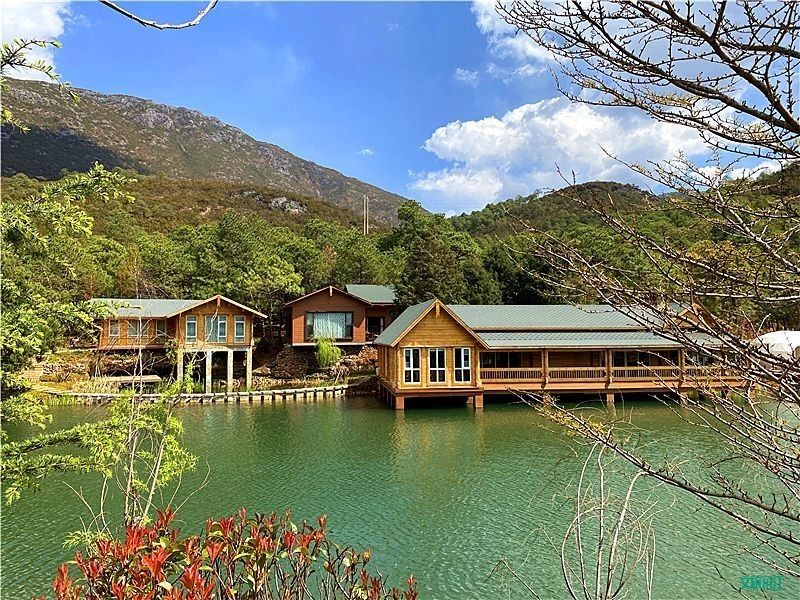

(东巴谷原生态民族村)

东巴谷景区位于丽江市玉龙县玉龙雪山东南山脚,景区内整合了东巴谷原生态民族村、东巴秘境、东巴谷汽车旅游营地等业态。这里景色优美,民族文化丰厚,是展现丽江少数民族文化的一个重要窗口。

少数民族文化是丽江旅游非常重要的一部分,为了最大限度地弘扬、保护丽江少数民族原生态文化,2004年,景区专门在“东巴谷原生态民族村”建设起纳西、傈僳、普米等少数民族文化院落。同时让从山区来到文化院落的少数民族在景区学习技能,就地就业,促进他们家庭增收,摆脱贫困。

非遗传承人帮助64人走出山区

走进“东巴谷原生态民族村”,一条条蜿蜒的石板路,一座座颇具民族特色的小院映入眼帘。不难看出,这是一个乐游、乐居、乐业的美丽村庄。

一段悠扬的葫芦笙音乐,把记者吸引到了“傈僳族山寨”。走进傈僳族文化院落,几个身穿传统服装的男子正在表演傈僳族舞蹈,非常精彩。

(傈僳族文化院落)

“这是我们的日常工作,只要有游客来,我们就表演舞蹈给他们看。”傈僳族文化院落大家长、傈僳族非遗传承人阿石才告诉记者。

阿石才今年53岁,来自丽江市玉龙县黎明乡,2005年他来到东巴谷景区工作,自此把家安在了这里。“走出大山,到外面的世界看看,这是我的梦想。现在我的梦想实现了,不仅如此,我还从大山带出很多人,让他们也看到了外面的世界。”阿石才说。

(阿石才 右一 朱远灵 摄)

据了解,傈僳族文化院落共有9名工作人员,他们均是来自丽江山区的傈僳族。如今,他们在这里上班,在这里安家。其中,有一位名叫付天云的少年,他今年17岁,别看他年纪小,却已经在东巴谷景区生活了10多年。

付天云出生在偏远落后的小山村玉龙县黎明乡,家中只有他和父亲两人,在没到景区之前,父子俩生活过得十分艰苦。在他3岁那年,付天云和父亲被曾经在玉龙县黎明乡文化站从事傈僳文化保护工作的阿石才带到了东巴谷景区。如今,父亲在景区工作,付天云在景区学习傈僳族传统技艺。

(傈僳族文化院落)

“我现在由景区出资到古城区职业学校学习民族舞蹈,父亲告诉我,如果没来景区,我们可能就是村里的贫困户,更别说读书学习了。”付天云说。

(付天云 左一 杨晓林 摄 )

记者了解到,阿石才2005年来到东巴谷景区后,先后带领64位傈僳族同胞走出大山。上到70岁的老人,下到3岁的小孩。来到景区后,年纪较小的,景区会负责供他们到城里读书学习文化知识,放学后由傈僳族民间艺人传授其傈僳族传统文化和技艺;年纪较大的,就在景区从事傈僳族传统文化相关工作。

“我带来的人有的身患残疾,但景区的领导非常好,从来没有嫌弃过他们,还出资帮助大家学习技艺,让大家在景区就业。在来景区之前,有的人在村子里面整天混日子,来到景区后,不仅成了家,还供出来两位大学生。”阿石才说。

(火塘旁演奏傈僳族音乐)

据了解,“东巴谷原生态民族村”内建有纳西、傈僳、普米、彝族等五个民族院落和一条展示民间匠艺的“匠人街”,它以浓郁的地方特色民族文化切入旅游业,着力于民族文化的开发和保护,通过收集和整理各少数民族特有的工具、器皿、语言、文字、歌舞,开发和展示少数民族特有的民族饮食和传统民俗节庆活动。

(东巴谷原生态民族村)

“发现和挖掘民间具有特殊才艺的匠人、艺人,不仅能够丰富景区内涵,保护传承民族文化,又带动了当地经济发展。不仅如此,我们在不断完善景区民族文化传承基地的同时,在丽江不同贫困(县区)挖掘及培养匠人、艺人,也是希望能为更多人提供一份稳定的工作,增加他们的收入,带动贫困山区村民致富。”丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司副总经理子宏文说道。

依托景区生活越过越好 上学看病都不愁

门旁两棵翠绿大树,沿着台阶而上,在彝族文化院落里,兰新平正在制作特色乐器。兰新平来自永胜县六德乡双河二村,2004年从老家来到东巴谷景区后,一住就是16年。

(彝族他留人院落门口)

“在生活中工作,在工作中生活,我很喜欢在景区的日子。在这里,我每天的工作就是通过唱歌、表演、讲解,把他留传统文化展现给游客。我们一家人对他留文化非常了解,所以工作的时候只需要把自己生活中最真实的样子展现出来。”兰新平说。

记者了解到,兰新平的老家属于偏远山区,曾经信息闭塞、交通不便,当地基本靠种植玉米、蚕豆等农作物为生,但由于田地分散、水源不足等问题,种植难度特别大。

(兰新平)

“我家里兄弟姐妹比较多,父母受教育程度又不高,所以在老家的时候,生活非常困难。”据兰新平介绍,在来东巴谷景区以前,他主要在老家石场做苦力,有时也会出去打一些短工,但是这样的工作不仅不稳定,收入也很低。

“非常庆幸能有这样一个机会来到景区边生活边工作,在这里我真真正正的成家立业了,几年前我把父母也接到了景区,孩子现在在白沙上学。通过这几年的努力有了一些积蓄,2015年,我还买了一辆车专门接送孩子上下学。对景区,只有说不尽的感激。”兰新平说。

(彝族院落)

据兰新平介绍,现在在景区,一家人的收入加起来一个月有1万元,在疫情期间也依然发基本保障工资。此外景区还会给员工买保险,吃饭也是在景区食堂免费就餐。“跟在老家相比,日子真的好太多了。自从来了景区,病了有钱医,孩子可以读书,很幸福。”兰新平说。

除此之外,在“东巴谷原生态民族村”的纳西、普米等院落里,同样生活着一群人,他们和付天云、兰新平一样,在景区边生活边工作,依托景区,生活越过越好。

(纳西族院落)

据悉,在多年的经营发展过程中,丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司不忘回报社会,在积极投身文旅产业开发探索,促进企业不断发展壮大的同时,始终把打赢脱贫攻坚战作为政治责任和社会责任,积极发挥文旅行业就业岗位多、辐射广的特点、优势,结合公司发展实际开展脱贫攻坚帮扶工作。

(东巴谷景区一角)

据丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司副总经理子宏文介绍,目前公司通过多个项目已经实现安排680余人就业,其中80%为农村农民工,重点贫困地区人员30多人,切实起到有效扶贫作用。此外,从2012年开始,公司每年为东巴谷景区所在地白沙镇提供专项旅游发展返补农业资金166,666.67 元;还按照专项补贴的方式每年向白沙镇向阳村老弱病残等困难弱势人员提供不低于45000元补助;积极为白沙镇贫困家庭的学子提供各类资金补助20000多元。

云报文旅全媒体记者 木琼晓 文/图

部分图片由朱远灵、杨晓林 提供

责编 童文文 龚怡丹

审核 胡四美 李元