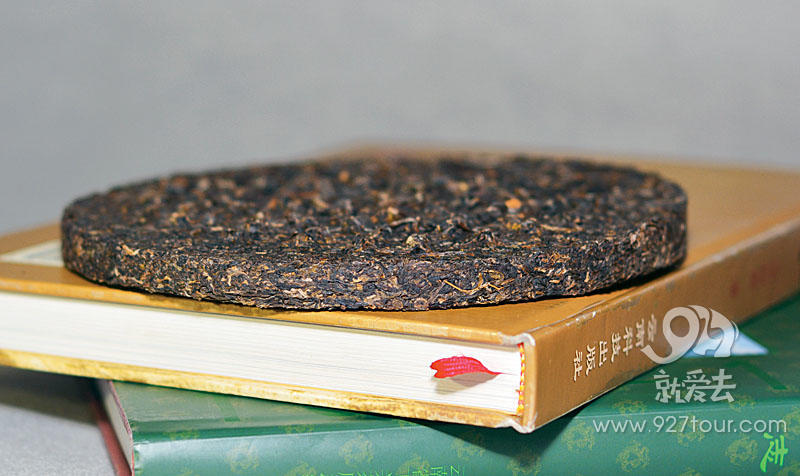

把茶叶做成紧压茶的历史很久远了,宋徽宗赵佶甚至亲自写了一部论茶的著作《大观茶论》,其中就专门谈到龙凤团茶的制作。但到了现代,只有普洱茶和其他少数专供边销的茶还保留着紧压茶的形态。如雅安康砖、安化千两茶等,主供边疆少数民族地区,用料较粗老,主要用于煮饮并与酥油、鲜奶等搭配,并不适于清饮。而作为近年来渐渐走高端路线,与各类顶尖绿茶、红茶、乌龙茶争锋的普洱茶,仍然保持着紧压茶形态,却正是与普洱茶的特性有密不可分的关系。

无论生茶、熟茶,普洱茶都是半发酵茶,即使发酵程序很复杂的熟茶,与全发酵的红茶相比,仍存在后发酵的空间。也就是说,普洱茶最大的特点是,它一直在变化的过程中,时间、温度、湿度、地域、海拔,都是普洱茶成长过程中的一个因子。而评价普洱茶,其中一个重要因素是香气。绿茶、红茶、乌龙茶的香气离开了加工厂就定型了,且消散较快,必须要密封保存。普洱茶的香气更浓郁、内敛、厚实,它的香气也会随保存时间而消散,但普洱茶后发酵的特性决定了它不能密封保存,它需要与空气接触。因此,既能与空气充分接触而展开它迷人的后发酵过程,又尽可能地保存香气,普洱茶选择紧压的形状就变成可以理解的了。

也许,一开始把茶压紧,只是为了运输的方便,但经过长年累月地实际品饮后,才发现了紧压的形式,与普洱茶的内质完美结合,相得益彰。

近年来,“传统石磨压制”成为厂家大力宣传的一个卖点。却不知,古法石磨压制,是不得己而为之,生产工具的简陋,其实是影响了生产力的发展的。石磨压制的茶,一般比较松散,陈化速度可能会加快,但也带来香气快速消散的不良影响。而下关沱茶在机械化生产推行之前,就发明了压茶凳,使茶压得更紧,其香气的高厚,在茶界是较为有名的。即便在茶企遍地的今天,作为业界领头羊的大益、下关和其他上规模的厂家,均使用机器压茶,即便是再好的原料,也不见他们单独拿出来用石磨手工压制。

清代吴大勋《滇南闻见录》下卷《团茶》:“团茶产于普洱府属之思茅地方。……团饼大小不一,总以坚重者为细品,轻松者叶粗味薄。”可见,古人就明白,茶要压得紧才是好的。据说,上世纪80年代,某厂压制了一批铁饼准备卖到日本,因种种原因没有成交,积压数年后,以非常低廉的价格卖给了广州一家茶楼,阴错阳差保存了十多二十年后,被好茶者发现,其色、香、味竟然好得不得了。究其因,大家一致认为,就是压得太紧了。

这毕竟只是个故事,流传在茶人间。但普洱茶须紧压,却是与它的特性息息相关的,并非单单为了好看。