疫情期间,全国文化馆的线下公共文化服务按下了暂停键,但线上服务却得以蓬勃发展,文化馆数字化建设的价值和意义更加凸显。云南省丽江市古城区文化馆依托公共文化服务阵地,开设了文化云课堂。方便大家在特殊时期足不出户,依旧能够体验到丰富的文化生活,愉悦身心。今天由古城区文化馆寸潮带来篆刻公开课。

公开课视频↓↓↓

篆刻艺术,是书法<主要是篆书>和镌刻(包括凿、铸)结合,来制作印章的艺术,是汉字特有的艺术形式。篆刻兴起于先秦,盛于汉,衰于晋,败于唐宋,复兴于明,中兴于清。迄今已有三千七百多年的历史,篆刻创作主要采用古文字,包括甲骨文,经文,战国文字,大篆以及水篆几种变体。

早在殷商时代,人们就用刀在龟甲上刻"字"(即现代称为甲骨文)。这些文字刀锋挺锐,笔意劲秀,具有较高的"刻字"水平。在春秋战国至秦以前,篆刻印章称为"玺"或鉨,玺为在玉上刻制的,鉨是金属上刻制的。秦始皇统一六国后,规定"玺"为天子所专用,大臣以下和民间私人用印统称"印",从此鉨就废而不用了。这就形成了帝王用印称"玺"或"宝",官印称"印",将军用印称"章",私人用印称"印信"。

篆刻的「篆」字,古时写作「瑑」,从玉字旁。凡是在玉石上雕琢凹凸的花纹,都叫做"瑑"。后来竹帛成为通行的书写用具,于是篆字的形符,也由"玉"改为"竹"。其实在古代凡属于雕玉、刻石、镂竹、铭铜的范围,都可称为"篆刻",印章的刻制只是其中的一小部分而已。到了秦始皇时,将全国书体作综合整理,书分八体,印面上的文字叫"摹印篆";王莽定六书时,称为"缪篆",从此便明定篆书为印章印文的使用字体。唐宋之际,由于文人、墨客的喜好,虽然改变了印章的体制,但仍以篆书作印,直到明清两代,印人辈出,篆刻便成为以篆书为基础,利用雕刻方法,在印面中表现疏密、离合的艺术型态,篆刻也由广义的雕镂铭刻,转为狭义的治印之学。而此治印之学也有人直接称为"刻印"、"铁笔"、"铁书"、"刻图章"等。

老师:寸潮

寸潮,纳西族,一九六三年生,曾就读于鲁迅美术学院山水画系、河南书法函授院、中国书画函授大学北京分校、中国艺术研究院书法研究生课程班主攻艺术书法与形式构成方向。曾在全国书法大赛中获二十余次奖,篆刻在首届当代篆刻艺术赛中获优秀奖,现供职在丽江市古城区文化馆。

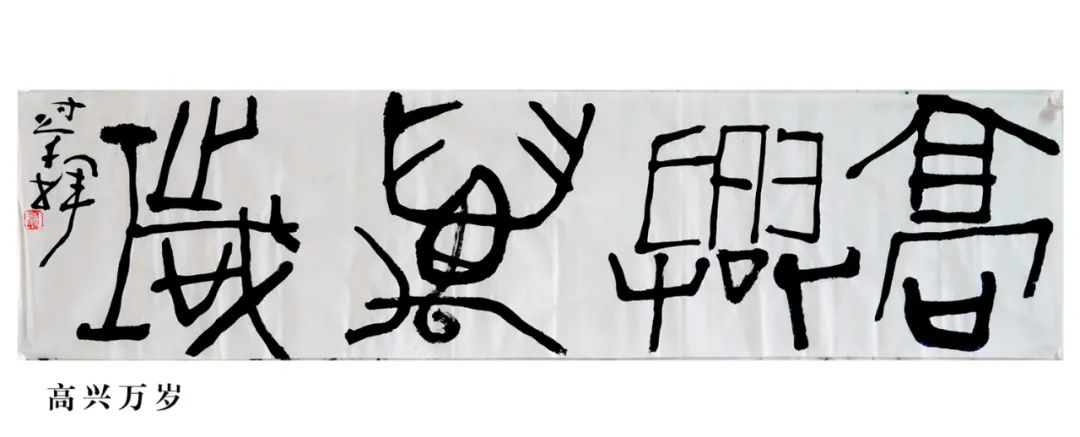

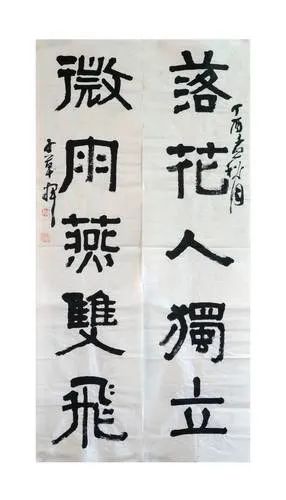

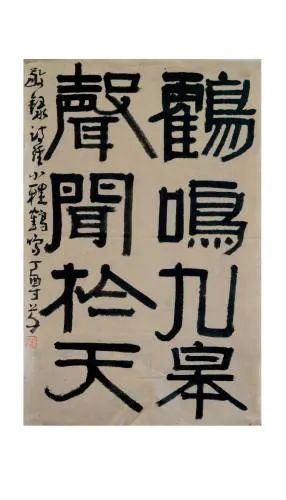

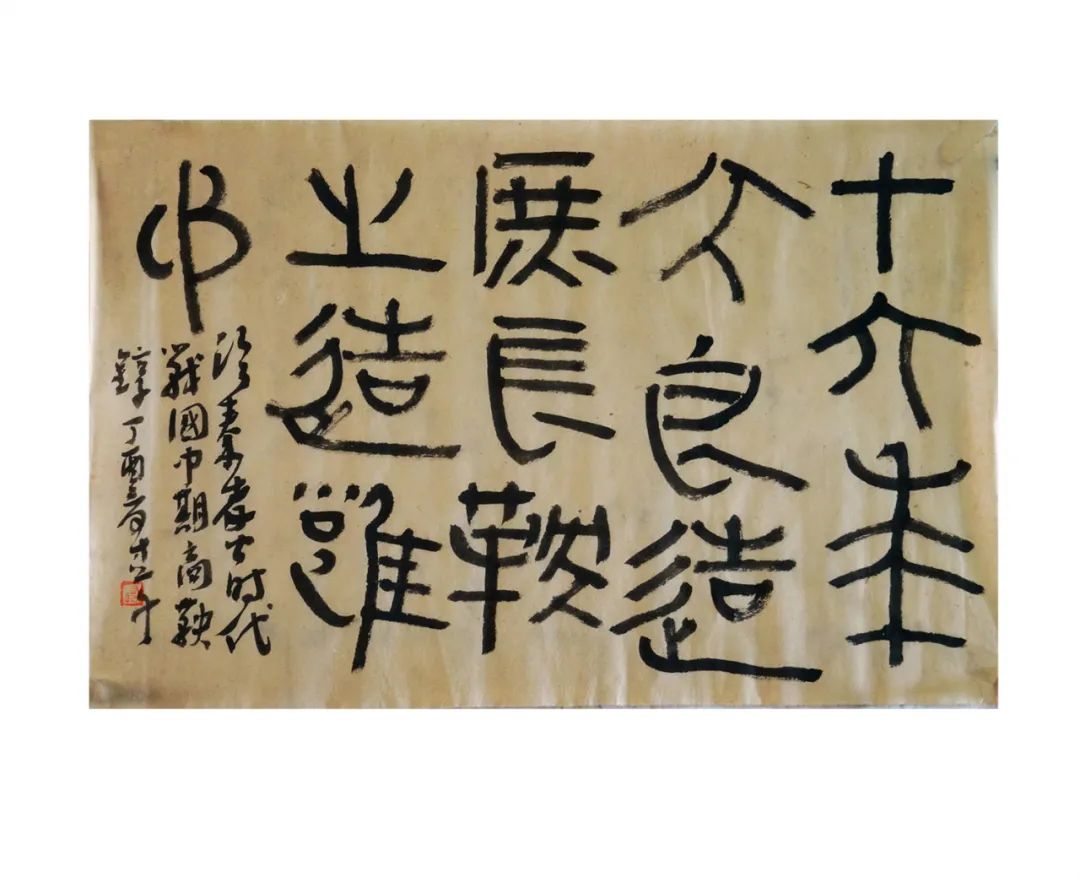

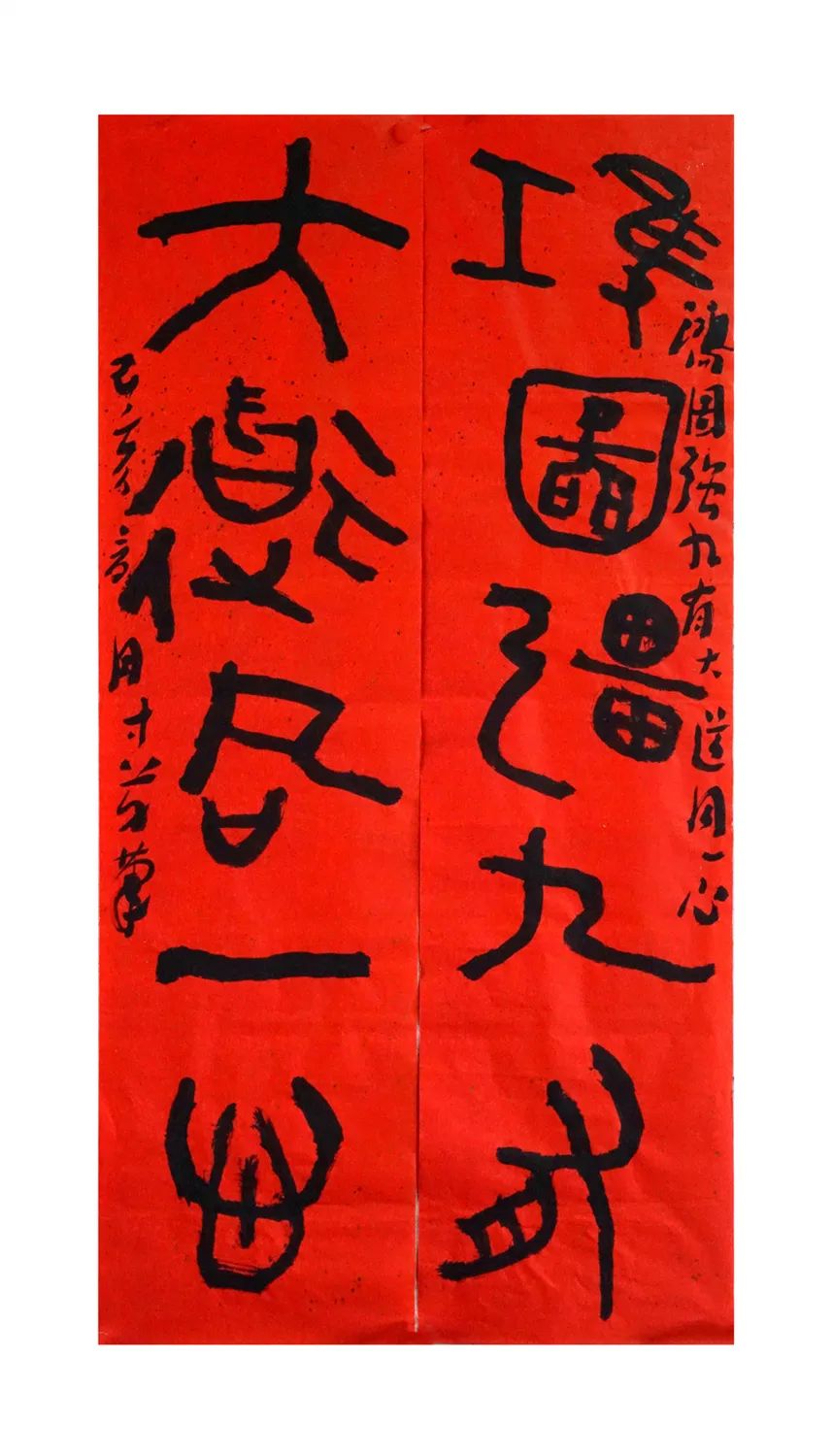

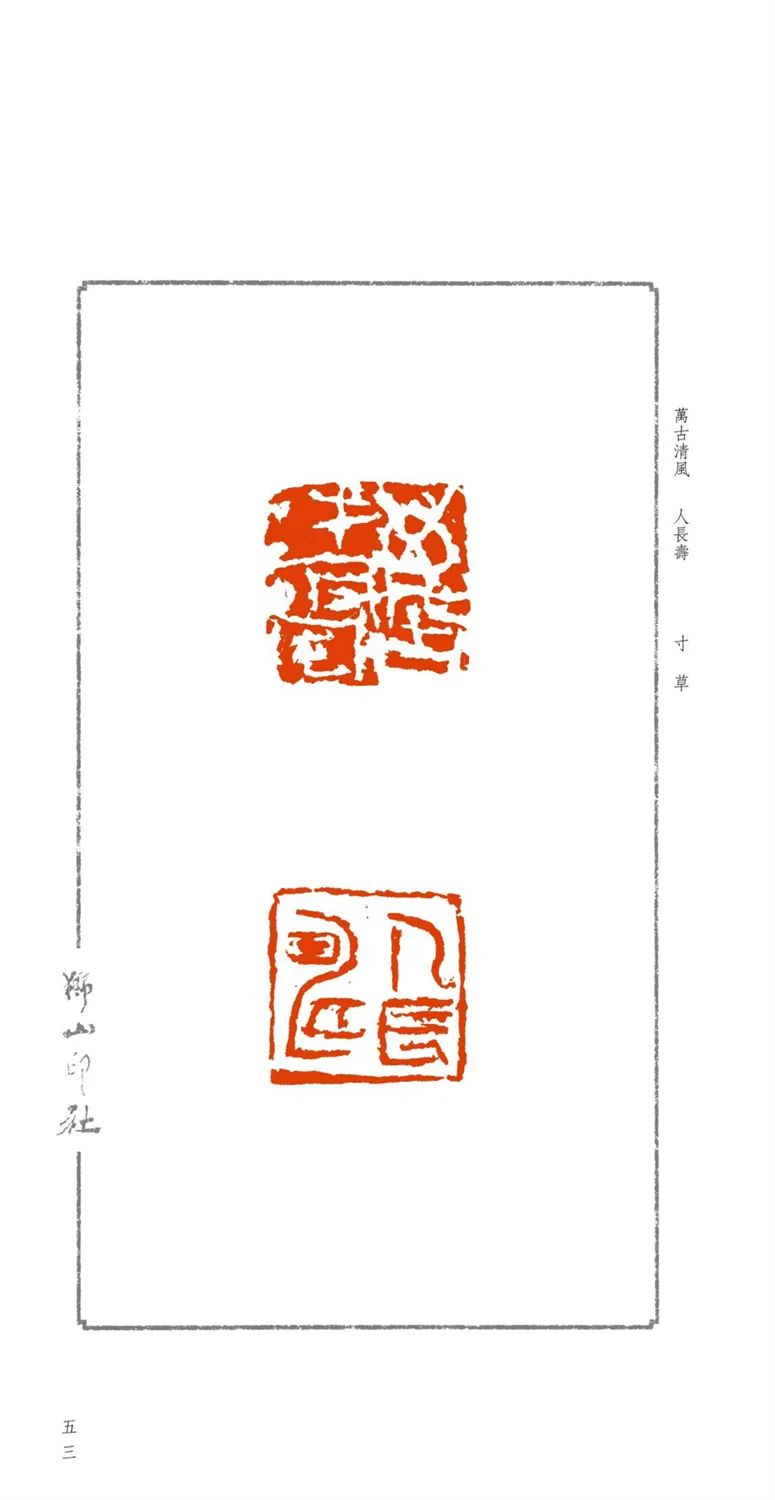

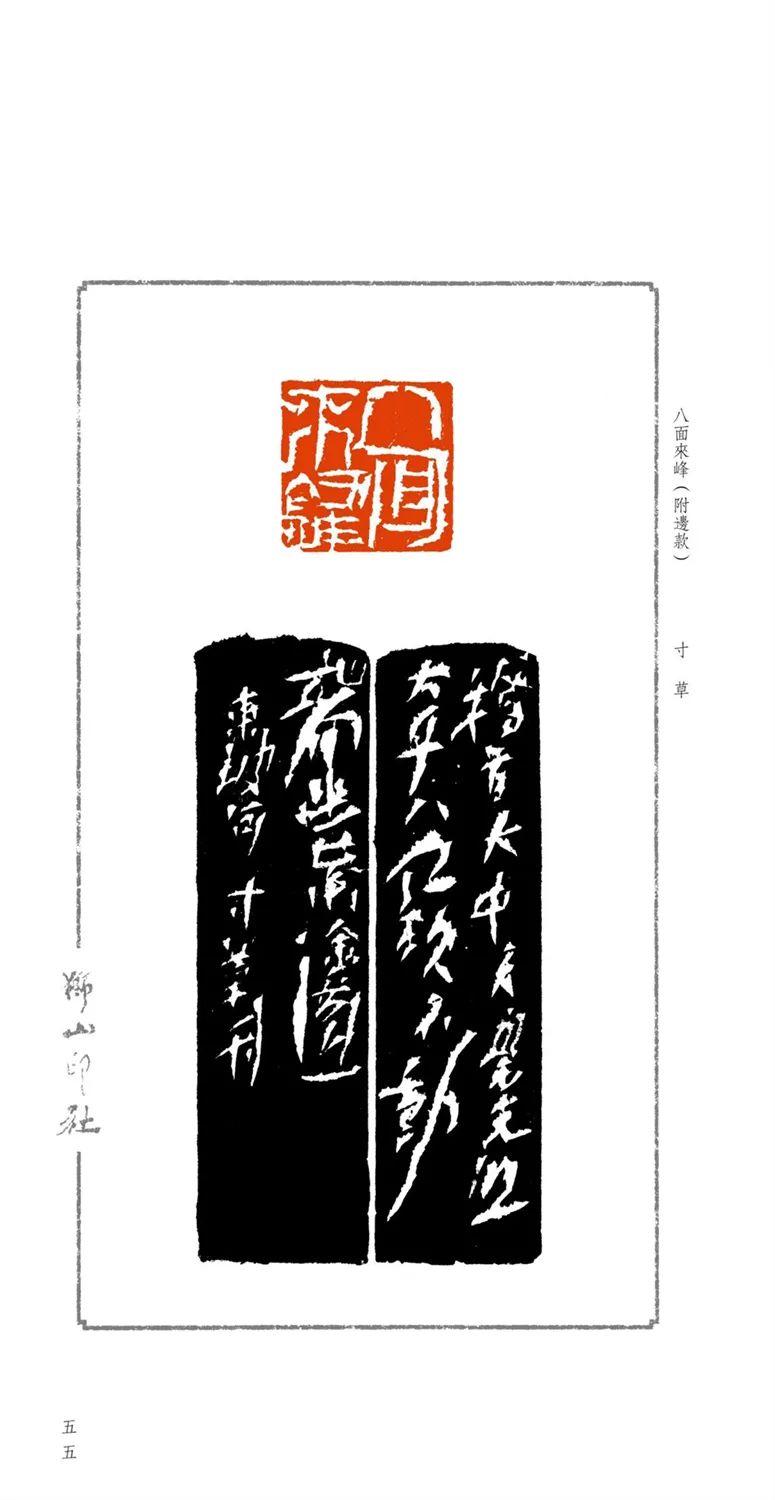

寸潮作品赏析

来源:文化云南云

编辑 沈艺

审核 陈大衡