“一颗印”建筑群落

明朝有名的风水先生汪湛海将乐居村的地理环境形容为“上有天池,下有地海;左狮右象,七星伴月亮”。徐霞客在《滇游日记四》中有言:

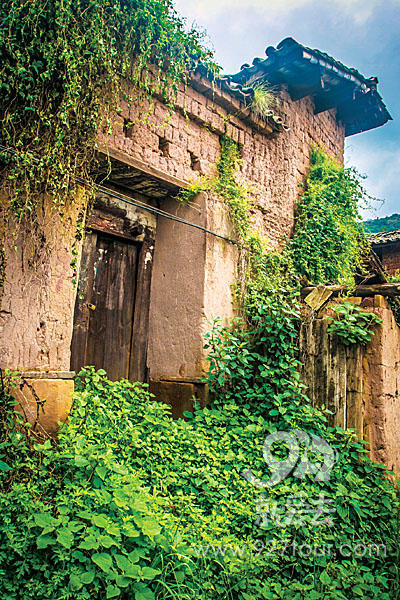

“路北渡之,一里,有村聚倚西山之麓, 高下层叠。”站在石磨广场上便可以望见,乐居村的土坯房建筑群依山而建,错落有致。村落前的护寨河绵延于山脚,似将那些拥有百年历史的老屋隔绝于世。在一些乐居老人的记忆里,环绕整个村庄的“护寨河”名叫永胜河, 沿着龙潭坝子的南山脚流淌至大乐居村前,受地势阻挡,来了个大转弯, 环绕村庄一路向北而去,汇入螳螂川。“这里全部是一颗印建筑。昆明城市改造以后,很多历史文化建筑遭到毁灭性的破坏。乐居村因为地处郊区得以保留下来,可以说是昆明市保留下来的最大的一颗印建筑群。”一直关注研究乐居村文化历史的杨嘉谷是云南神工实业集团公司的高级工程师,自2008 年该企业参与乐居村保护开发后,他一直致力研究这个古老的彝族村落。

“一颗印”建筑始于明代,与福建的围龙屋、陕西的窑洞、北京的四合院以及广西的杆栏式建筑,并称中国的“五大明星”传统建筑。乐居村的“ 一颗印”建筑,是彝族传统的“土掌房”与汉族民居相结合的产物,至今还保留着大约一百栋。

护寨河边的乐居村一号院是最先跃进人们视野的,这栋破损废弃的建筑迄今已有两百多年的历史,是最典型的“一颗印”建筑。一进大门便是一个敞亮的院子,院子一侧有几间房, 房内的墙上贴着毛泽东画像,一旁的床板上还留有人居住过的痕迹。“外面是院子,往里面就是‘三

间两耳倒八尺’。中间是堂屋,两边是耳房,阁楼是小姐们的绣房。”从院子往里走又进一个小门,正对着的是堂屋和正房,两边是耳房,

中间形成了一个小的天井。在正房和耳房中间分别有两座楼梯通达二楼。由于相关的保护和开发,乐居村一号院已经开始了部分“修旧如旧”

的修缮工作。

六百年乐居

2011 年7 月,杨嘉谷带领昆明理工大学30 多名学生,在乐居村考察了两个多月。他告诉我们,元末明初,中原政权入主昆明,开始大规模屯兵垦荒。大量移民迁至昆明城后,挤占了原住居民的生存空间。某年的农历6 月24日,彝族原住民与其他民族发生了一次规模不小的械斗,原住民战败,连夜点着火把逃向昆明城郊。“这也使得当地的彝族在每年农历的6 月24 日都要点燃火把纪念这个日子。”

乐居村有600 余年的历史,根据1986 年出版的《龙潭志初稿》中所述, 元代以前,“为数不多的先民分散在水泽岸畔、择土而居,以开垦山地、种植荞麦为生”。而关于“乐居”之名的由来,村里也流传着一个故事。传说朱允炆当年逃到云南,途经乐居, 见到村民用绳扣抓住一只野鸡。他用南京话询问这是什么地方,村民却误以为问他们在做什么,便学着他的腔调回答说:“勒鸡。”渐渐地,因为谐音改为“乐居”。

新建起的乐居村彝族文化中心是如今村民办喜事、办活动的根据地, 在门口,几个老人家闲坐于此,打发阴雨不断的午后时光。乐居村彝族文化陈列室便设在文化中心,里面展示着与彝家风俗习惯、生活习俗、生产方式、文化传统有关的各类展品。老人们三三两两用当地的本土方言兀自聊着天。一位戴帽子的老人告诉我们,乐居村的居民都是彝族,几百年来按照彝族先人留下的传统生活方式过活。说起乐居村的辉煌,在村民老人的记忆中,那些长有青苔的石板小路,曾是茶马古道的一部分。“小时候还能看到从楚雄、禄丰、罗茨等地远道而来的马帮。那些

驮着大米和煤的马帮到达乐居村时,已是人困马乏。进入昆明城之前,他们都会在这个古道驿站住上一夜。”