三次考古发掘

“海门口遗址先后经过三次考古发掘,分别是1957年、1978年、2008年,第一次是自然发现,第二次是专家提出,第三次是地方主动申报。”剑川民俗专家、《剑川县志》主编张笑说道。

“第一次发现海门口遗址并清理出近千件文物,纯属1957年清疏海尾河河道时的自然发现。”但是,剑湖洪水泛滥,3条泄洪口又是弯曲水道,一到雨季,附近村庄即遭洪灾。政府组织当地群众将泄洪道改为直道。随着沟渠的开挖,大家发现一些“莫名其妙”的东西被挖了出来——黑黑的木桩、妆如斧头的石片、带着绿锈的铜刀。后经考古部门挖掘,挖出了224棵古木桩、大量青铜器和陶瓷制品,还有石器。经测定,这些东西的年代被界定为距今3000余年左右。1978年的第二次挖掘,“云南省文物部门专门派了一个考古队下来科考。当时挖了三个探坑,探坑是按照1m×1m的标准挖的。”张笑说,“这次挖掘发现了很多木桩和青铜器”,后经确认,有226根松木柱、26件青铜器、350件石器和22件铁器和大量陶瓷制品。“其中还发现了一把铜斧,就砍在木桩上,同时还有矿渣等。”遗憾的是,“带队的考古队长去世,这次发掘并没有形成一个正式的考古报告”。“后来,云南的很多考古专家多次提出对海门口遗址再次进行考古发掘,只是一直没有实现,”

直到2008年,经过四年半的争取,第三次考古挖掘的批复终于下来。作为剑川人,张笑对剑川文化有很深的情结。“海门口第三次考古挖掘,整个上报工作我从头到尾都参与了。”即便没有直接参与考古,但那时“我每个礼拜都要去一次,给考古队送些茶叶等。我看到他们在太阳最晒的时候还在工作,觉得很是佩服。”文物被挖出来后,当天发现当天清洗,然后统一收集到指挥部。“那会儿,挖掘地周边搭建了很多帐篷,考古队员就睡在帐篷里。从早上六七点钟开始工作,直到晚上天黑才休息。专门请了一个人来做饭,中午就直接送到工地。”第三次挖掘工作基本上从1月持续到5月,出土了2个完整的彩陶罐,清理出“干栏式”房屋建筑架构、柱洞、人骨坑等丰富的遗物、遗迹以及青铜器、骨角牙器、炭化稻等大批文物。”对于干栏式建筑,专家们普遍认为,这是目前中国发现的最大水滨“干栏式”建筑。“铜器仅出土了十余件,全部都是小件的器物和铜料,人们期待发掘的大件青铜器并未出现。”

云南青铜文化发源地

在剑川县宣传部董珍贵老师的带领下,我们来到了海门口遗址。遗址就在道路边,路边竖着一块展示牌,已经有些斑驳,上面写着“云南文明之源——剑川海门口史前文化遗址”。但是展示牌后面是一汪水田,此时,庄稼已经收割完毕,地里还堆放着一些秸秆,附近没有农户。若不是有人指引,我们根本想不到,这片水田下面就是曾经引起轰动的海门口遗址。“为保护海门口遗址,早在2009年,遗址就已经被完全填埋。”张笑告诉我们。

而在云南省博物馆里,通过“青铜文明展”,我们还是能从文物和复原场景慢慢拼接出海门口遗址的大体模样来。茅草做屋顶、木桩为支撑,岸边杨柳抚波,门外一片湖光山色。我问,“这就是当时海门口遗址的干栏式建筑吗?”专家樊海涛笑笑,“这不一定。这是我们通过文物、考古资料等还原出来的,也带有一定的想象。” 樊海涛也曾亲自到海门口遗址考察,根据遗址的位置,他认为,海门口的干栏式建筑,“在潮湿的地方架起木桩将房屋底部支撑起来,主要是为防潮。”

“这就是很著名的陶范。”在樊海涛的特别指引下,我们见到了玻璃橱窗里的“陶范”。这个著名的“陶范”外形没有什么特别的,仅存一半了。若不是樊老师的强调,我们可能会与它擦肩而过。仔细观察,这个残缺了二分之一的陶范,呈半圆柱形,在中间的部位能看到刻有“π”字形。而根据陶范的形状,云南省博物馆的肖明华断定,“其形状与当地出土的铜钺的形状相似”。

陶范之所以珍贵,因为它是“浇铸青铜器的模型”,铜水从浇铸口倒下后,等其冷却、凝固后,便可得到青铜器实物。樊海涛坦言,“这证明当时生活在海门口的人已经开始使用青铜器了。”“制造铜钺”的陶范出土,使专家进一步确定这里出土的铜器是在当地制造的。

同样在剑川,沙溪鳌峰凤山古墓群(鳌凤山墓葬时代晚于海门口遗址,约在春秋晚期至西汉初期)也发掘到与海门口相似的铜钺和陶范,还有青铜剑等青铜器,这也印证海门口是云南最早的青铜器制作中心之一。

事实上,学界有关“海门口发现商代青铜器”、“海门口是云南青铜文化的源头”一类的说法,数十年前学界早有定论。

1979年,《中国冶金史》编写组使用同位素源X光莹光仪进行分析,发现海门口出土的14件铜器中,10件是青铜器。据此,云南考古学家李昆声认为:“滇西剑川一带是云南古代青铜器制作中心之一,海门口遗址具有早期青铜文化特征。”经放射性碳素测定,此次海门口遗址的绝对年代为距今3115年(±90年),相当于商代。

在海门口展览区的一角,冶铸青铜的过程也得到复原,采集、冶炼、浇铸的过程栩栩如生。一人在敲打大块的矿石,以方便采集炼铜的原料;一人在做陶范,把冶铸青铜器的模型做出来;另一人则在一个三足的陶器中炼铜水。

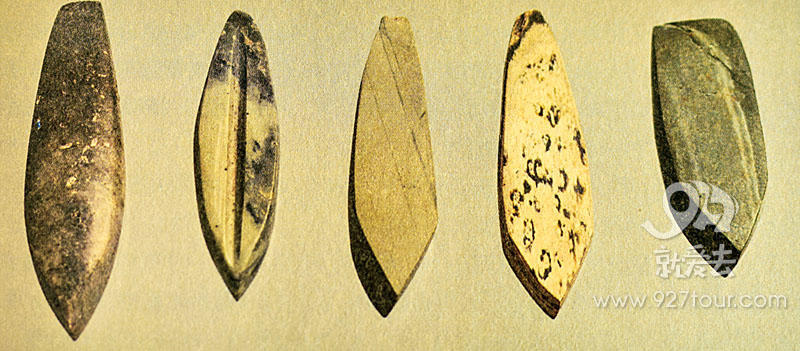

“海门口出土的青铜器体量不大,上千件的文物中只发现26件铜器(三次发掘的总数)。”樊海涛认为,这说明商周时期,滇西剑川“已有能力冶铸青铜,但是还没有达到大规模生产的普及状态。”另外,海门口遗址出土的铜夹子(可能是发夹),在晋宁石寨山、江川李家山也发现过类似的青铜器,“早期的铜器上没有什么纹饰,比较朴素”,樊海涛说,“这说明当时的浇铸水平还不是很高。”

时间跨度延续千年

海门口第三次考古发掘之所以让人“出乎意料”,还在于出土的两件完整的彩陶罐。“这在云南遗址发掘中,也属首次发现。”这可以说明,在那个时候,海门口遗址的先民已经学会了制作彩色陶器。“双耳彩陶罐是一件北方文化的陶器,却出现在千里之外的云南,这说明北方的彩陶文化已经渗入滇西剑川。”樊海涛介绍,海门口还发现碳化稻、碳化麦、粟米等,这也再次证明,“当时的海门口是一个非常重要的文化交流的枢纽,因此它的文明发展也比较快。”

北京大学考古文博学院孙华教授早在2008年的海门口考古发掘成果报告会上指出,彩陶是北方马家窑文化、仰韶文化的典型陶器,磨光黑陶则是山东大汶口文化的典型制物,在云南出土,“再次说明了新石器时代晚期,在我国所发生的大规模族群迁徙中,剑川就是一个远古文化交流及族群迁徙的重要交汇点。”

“有陶范、有青铜器,但还是以陶器、石器为主,后来甚至还发掘出铁器”,樊海涛认为,海门口遗址“很有意思”,文化延续时间较长、保存比较完整,其年代从新石器时代晚期,后经青铜时代,并且延续到铁器时代早期,时间跨度在千年以上。