实用性的青铜兵器

滇国时期的云南,地理环境独特,适宜人居的河谷遍地、盆地错落于崇山峻岭之间,在无形中将各聚居地分割成大小不一的区域。生活在滇池一带坝子的叫滇人,属农耕民族,而生活在坝子以外的人,现代学者称其为“昆明人”,为游牧民族。

农耕民族与游牧民族之间为争夺食物和土地的争斗自古以来就是常态。滇人需要一种结实、锋利的武器,青铜的特性正好可以冶铸出这样的兵器,滇青铜兵器就应运而生了。

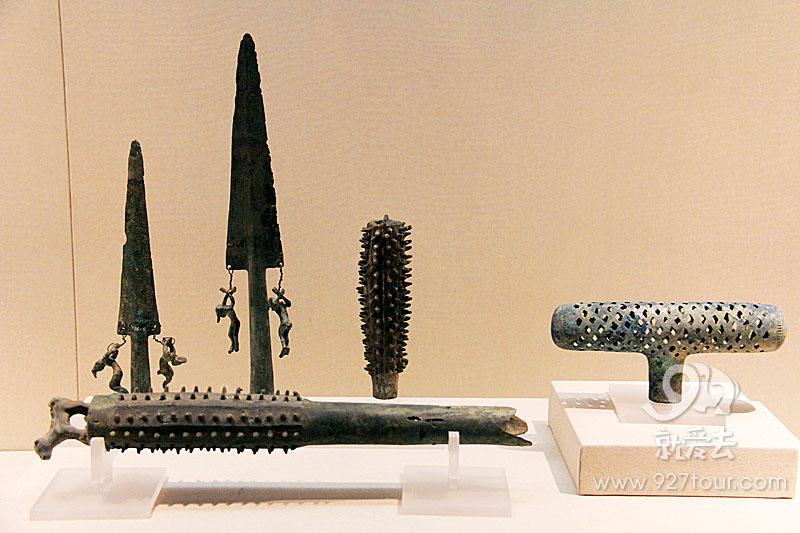

青铜兵器的使用,对古滇国战争的结局有着决定性的作用。勾刺类兵器有戈、矛、叉、啄、剑五种;砍劈类兵器有斧、钺、锤、戚四种;奇特兵器有狼牙棒、八棱形铜棒、镂空铜锤三种;还有远射类兵器,弩、铜镞;防护类兵器,盔、甲、盾牌等等。

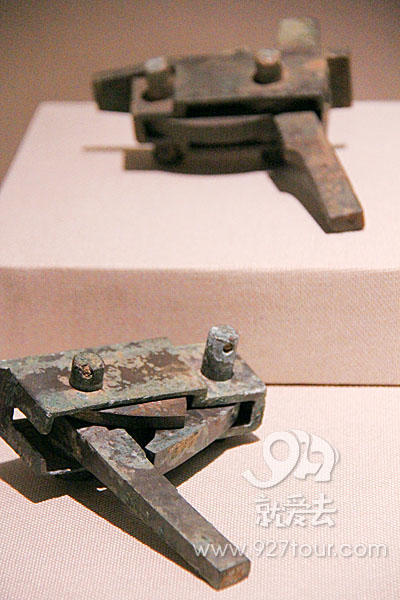

在滇青铜兵器中,铜弩机的器形最为复杂,使用方法也极为讲究。弩是古代利用机械力射箭的弓,是由弓发展而成的一种远程射杀伤性武器。弩由弓和弩臂、弩机三个部分构成,弓横装于弩臂前端,弩机安装于弩臂后部。弩臂用以承弓、撑弦,并供使用者托持;弩机用以扣弦、发射。使用时,将弦张开以弩机扣住,把箭置于弩臂上的矢道内,瞄准目标,而后扳动弩机,弓弦弹回,箭即射出。弩机各部位有特定称谓,能罗列出多个:机身上有钩弦的牙、牙外有郭、郭上的瞄准器称“望山”、郭下的扳机称“悬刀”。

实用性的兵器器形不同,所起的作用也不同,但它们有一个共同的特点,就是没有多余的装饰,统一都用最简单的方法冶铸。

随墓葬出土的实用性兵器并不多,它们没什么美感,贵族们不想用它们做陪葬品。倒是在各种各样的青铜器写实图案上常能看到它们的身影。贮贝器上的战争场面兵器最多,指节大小的小铜人拿着各式各样的兵器,仔细观察可以清晰地看出每个小铜人的身份,如骑马配剑挥矛的应该是首领,手持盾牌的应该是护卫,还有拿弩射箭的,形象生动。

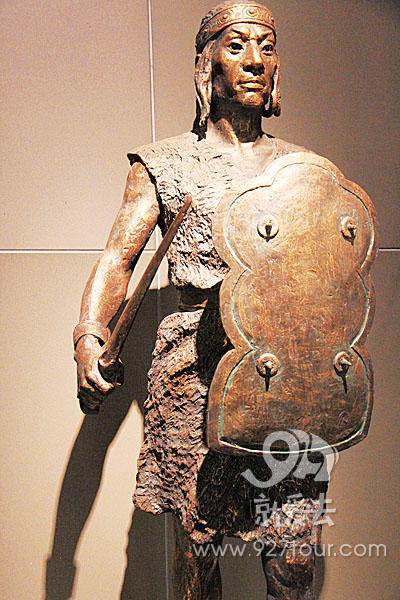

除了兵器以外,那个时候滇国的打仗装备相当完善,铜头盔、镶玛瑙凹字形铜胸片、以及铜甲片的出现都说明滇人打仗是有“战服”的。比起还在穿兽皮的“昆明人”来说,他们很幸运。

滇国的战马也显出优势,项带、额带、鼻带、咽带、颊带等组成马络头;衔、镳组成马衔;马鞍也很齐全,有鞍垫、攀胸、后秋、腹带;还有装饰用的马当卢、马珂等。此外,滇人还发明了马镫的雏形——绳镫,极大地提高了滇国骑士的战斗力。

非实用性兵器

非实用性兵器就是不用于打仗的兵器。古人有云“国之大事,在祀与戎”,意思就是国家的大事,在于祭祀和战争。这些装饰感极强的非实用性兵器正是用于举行祭祀仪式的。

说到祭祀,就不得不说说滇国的巫教了。在滇国青铜器的许多立体装饰上都出现了巫师的形象。装扮异于普通人,滇国出土的器物中,甚至还见一名身着超短裙的女巫师形象。

巫师在滇国最主要的作用,就是协助滇国贵族举行祭祀。从滇国青铜器纹样上看,滇人祭祀有割人头的场景,祭祀者手握兵器,旁边的几个人也持兵器。在这样的兵器上,蛇的题材选用不可忽视,镂空蛇纹铜剑鞘、蛇形铜叉、蛇柄铜剑等兵器陆续出土,加之祭祀场面的蛇图案,说明了巫教与蛇有着不能说清的秘密。“蛇是个神秘的对象,它可以沟通上帝,是死神的化身,生命力比较旺盛,还年年蜕变。”樊海涛老师这样解释。

装饰性的兵器还有一大用途,就是用于仪仗场合。石寨山出土的吊人铜矛;动物主题的牛、鹦鹉、鱼矛,再加上刻纹,猎首纹等都使得仪式上的兵器更加威武。铜匠们选择的题材种类越来越繁多,并坚持用纯手工打造,每件兵器再找不出重复之作。这些精美的宝贝,后来都跟随主人埋进了土里。