第一条蓝孔雀裙的诞生

16年前的傣历新年,艾惠花第一次来到西双版纳。她看到舞台上身着少数民族服饰表演的傣族姑娘,内心说不出的激动,她在想怎么会有这么漂亮的衣服。

“我还跟我老公说,这么漂亮的服装假如让我做,我也会做。”事实上,艾惠花根本没有任何服装设计和制作的基础,她平常基本上就是做家务和接送孩子。看着来来往往的傣族姑娘,艾惠花萌生了制作少数民族服饰的想法。

“刚好有个老师因为我老公的关系找到我,问我会不会做孔雀裙。当时我对孔雀裙完全没有概念,只知道是演出服。”凭借着对少数民族服饰的喜爱,艾惠花跑到旧货市场花100元钱买回了一台旧缝纫机以及30米长的料子,立马着手按照客户提供的孔雀裙做样品。“以前孔雀裙的羽毛都是用布做的,在台上的效果不太好,我就特意把它改成了亮片,还把服装颜色从黄色改成了蓝色。”艾惠花回忆说,由于自己用的缝纫机是老式的,没有单边压脚,没有办法上隐形拉链,在做孔雀裙的隐形拉链时“上了又拆,拆了又上,很难看”,“最后没办法,只能靠手工一针一针缝。”

五天后,艾惠花做出了第一条孔雀裙。“我也不懂成本计算,单纯想着自己用了多少料子,报了一个350元的价格。”客户对艾惠花做的孔雀裙很满意,再加上价格便宜,便让艾惠花再做12条。

第一单的顺利成交让艾惠花更加按捺不住制作少数民族服饰的想法。通过多方打听,她了解到在少数民族舞台服饰市场,幼儿园是一个空白,于是便每天骑着自行车一家一家去谈合作。

不久后,艾惠花创办了公司,她聘请了一个师傅专门制作服饰,自己则负责设计等工作。公司虽然只有3个人,但艾惠花却把它当作真正的事业。“因为做的是少数民族服装,很多少数民族文化等着我去了解,那段时间对我来说,熬个通宵是常事,但老公非常支持,他会在一边趴着睡觉,等着我。”

一边哭一边改尺码

艾惠花曾经应邀为一个远赴马来西亚表演的团队制作20套哈尼族、拉祜族演出服。因为量尺码时出现了错误,导致服装不合身,艾惠花遭到了客户的批评。既然做了就要做到最好,要对得起客户,这是艾惠花一直坚持的原则。“我一边哭一边改,甚至直接把缝纫机搬到现场去帮他们改衣服。”半个月后,艾惠花得到消息,演出团队在比赛中获得了金奖。

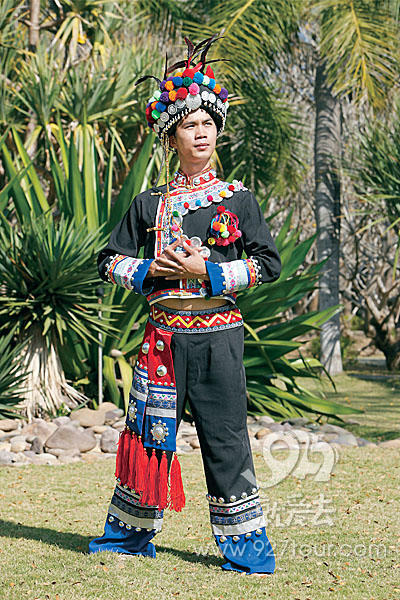

“我做的演出服和生活装不太一样。生活里的服饰会用土布,追求原味;舞台上的设计就会夸张一些,颜色搭配比较冲撞。”艾惠花说。

为制作出精美的少数民族舞台服饰和生活服饰,十年间,艾惠花经常到一些少数民族村寨采风,向民族文化传承者和民间手艺人学习传统织锦、刺绣等技艺,并把收集到的傣族织锦、哈尼族十字绣、基诺族绣片等传统元素运用到自己的设计上。六年前,艾惠花还特意去了泰国清迈的傣族寨子,跟当地的前辈学习制作原始的傣族服饰。她设计的作品还曾被广东省南岭民间工艺研究院收藏。

西双版纳歌舞团大型傣族舞蹈《水、水、水》的服饰、景洪市歌舞团参加北京国家级非物质文化遗产基诺大鼓舞的服饰、“东南亚少数民族服装选美大赛”冠军选手的服饰、“第三届全国少数民族地区民族服饰展演活动”西双版纳演职人员的服装、西双版纳60年州庆“万人伞舞服饰”及一些傣、哈尼、拉祜、基诺、布朗、瑶、彝等民族服饰等,都出自艾惠花及其团队的手。

艾惠花还常到乡下培训妇女手工技艺和服饰制作,力所能及地帮助农村妇女掌握手工技能。她的公司也成为景洪市嘎洒高级职业中学服装设计专业学生的实习培训基地。“我现在一个礼拜有30节课,教的是服装设计。我很清楚,只学服装设计的话,我们的学生出去根本不占优势,于是我着重培养他们的实践能力,增加他们对少数民族文化的了解,让学生以后不仅可以在本土创业,外出打工也能有自己的优势。”