转载自:一筑一事(id:zs_studio)

17年前,大理洱海玉玑岛上诞生了一座拥有“最迷人悬崖与日落”的私人府邸,宅子被著名国学大师南怀瑾赐名“青庐”。一时间,青庐被建筑、艺术相关的各类专著和刊物争相报道,名声大噪。

2020年年初,丽江白沙古镇旁又新起了一座青庐系全新建筑——“吾莫青庐”。

选址不同于大理青庐的热闹,在概念和视觉上,丽江青庐也做了别出心裁的设计升级。在这座外表看上去冰冷坚硬的大家伙里面,究竟装着怎样易碎的“玻璃心”?

空间 | 丽江吾莫青庐艺术酒店

面积 | 3000平米

位置 | 丽江市白沙古镇

创始人 | 莫北

隐于老村的青石城堡

入夜竟变身琉璃宫殿

见惯了束河古镇繁华熙攘的人们,初次到访玉龙雪山脚下的古老村落,一定会对这里的温婉清幽萌生出珍视的情愫。

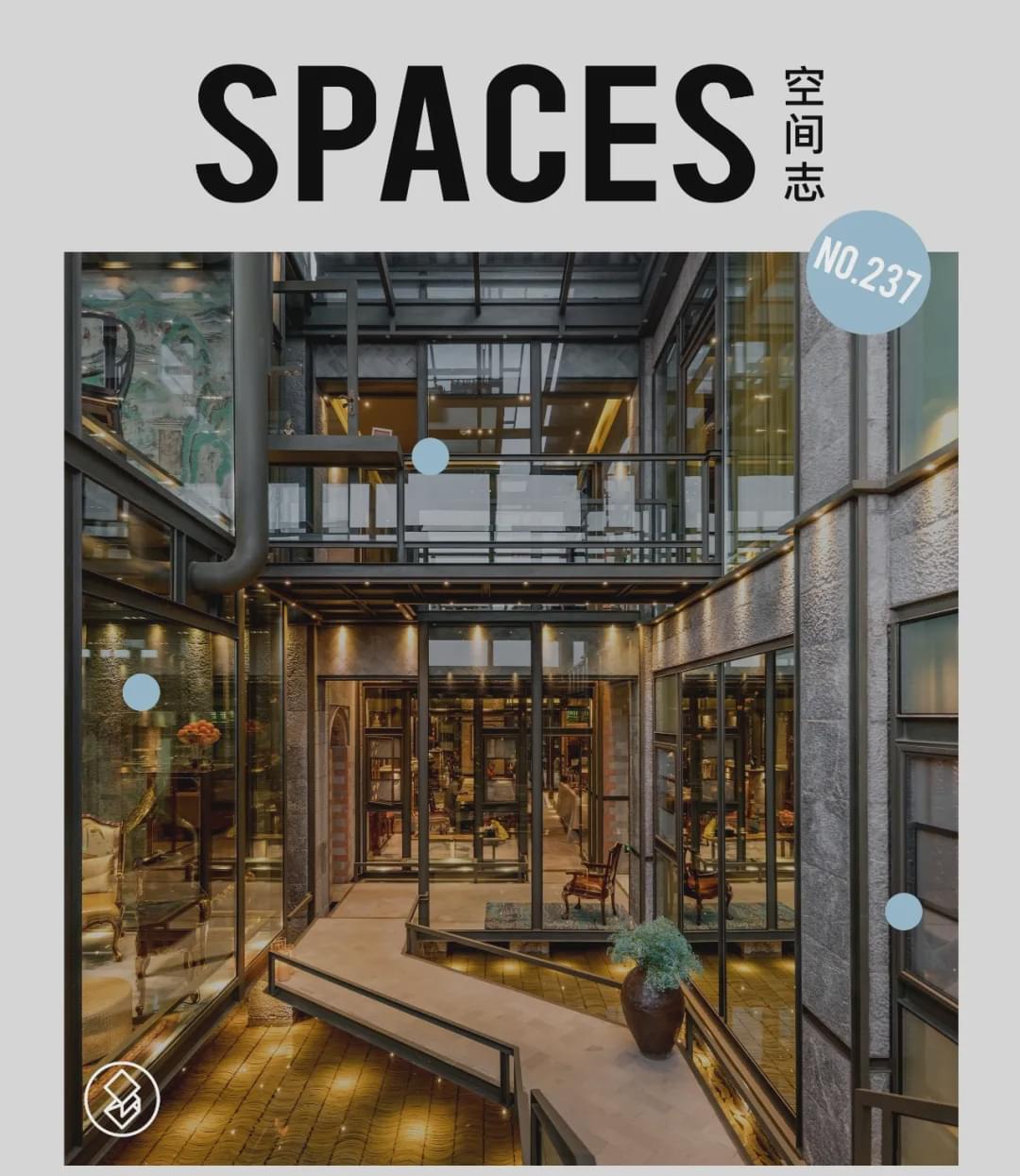

沿着村子里平整的乡路前行,一座看上去平平无奇的青色建筑徐徐出现。“吾莫青庐”继承了“青庐”一贯的风格,整体建筑由青石红砖和钢结构玻璃构成。白天消隐于乡野密林的合围之中,如果不是管家带着我们进入,相信普通人很难发现这座石头城堡。

( 图源“吾莫青庐”)

“吾莫青庐”的正门前,用瓦片为基底做了几个矩形水池,水池之上留出一条蜿蜒曲折的石子路,模仿纳西族最高迎宾礼遇“三叠水”。伴随着当地纳西族村民淳朴高昂的歌声,我们通过了这条别致的水上窄径,纳西阿姐也在前厅门口用早就准备好的沁香欢迎茶等候。

走进前厅,管家先邀我们放下行李、换上纳西族的绣花鞋,休息片刻后,再带我们徜徉其中。

说实话,在穿过一道石拱门真正走进“吾莫青庐”大厅后,我就被四面八方高耸的镜墙、流动的活水,以及各种看上去有些年头的陈列品震慑住了,在移步易景间,感知“吾莫”的怀古与新潮。

( 图源“吾莫青庐”)

(摄影:雨婷©一筑一事)

酒店共三层,除了有十间观景客房外,还有多种各具特色的功能空间。一层在同样以瓦片为底的水池里,蓄上了浅浅的活水,仅有的两条锦鲤在其间自在畅游。纵横交错的廊桥和楼梯是这座庞然大物必不可少的筋骨,通过一条条石路,将我们牵引至具有不同功能的空间里。

(摄影:雨婷©一筑一事)

敞亮的观景餐厅和私密性较好的室内餐厅均在一层,管家表示,为了体现对一日三餐的尊重,除了下午茶可以在茶室享用,正经吃饭还是需要下楼到餐厅用餐的。另外,中厅那棵超过五百岁的菩提树也吸引了我们的注意。

( 图源“吾莫青庐”)

( 摄影:雨婷©一筑一事)

传说在两千多年前,佛祖释迦牟尼就是在菩提树下修成正果的。在印度,无论是印度教、佛教还是耆那教,都将菩提树视为“神圣之树”,政府更是对菩提树实施“国宝级”的保护。在“吾莫青庐”的菩提树下行走休憩,仿佛也可能在突然间豁然开朗,顿悟真理。

(图源“吾莫青庐”)

据管家介绍,他们是先将建筑搭建起来,为树留出足够空间,再将三棵菩提树移植进来的。菩提树生长过程颇为复杂,而长成之后可高达二十多米,也是“吾莫青庐”里一眼望去最有特色的景致。酒店内一共有三棵菩提树,均超过了三百岁。

(摄影:雨婷©一筑一事)

除了餐厅外,多年从事茶叶文化传播的“吾莫青庐”创始人莫北,在一层也打造了一处可供客人品茗的茶室空间。云南本是茶叶之乡,茶室的一整面“茶墙”上,也汇集了来自云南六大古茶山的各类普洱名茶。

(摄影:雨婷©一筑一事)

二楼则主要是客房,也设置了可享用下午茶的小型休息室、可供客人放松的冥想室,一楼还有红酒雪茄吧等功能丰富的空间。

(一隅可静坐参禅的空间,摄影:雨婷©一筑一事)

(纳西阿姐们边唱着歌边送上下午茶,摄影:雨婷©一筑一事)

酒店内的家具多是明式紫檀家具和同期的古典欧式家具,它们与纳西元素混搭后,产生对冲且吻合的效果。明黄薄纱帘搭配墨绿窗帘的设置,则为房间笼上了些许神秘感。

(图源“吾莫青庐”)

(摄影:雨婷©一筑一事)

推开顶楼玻璃门,雪景天台令人惊喜。可以坐在这里远观雪景,喝茶参禅,惬意愉悦,也可以来一场小型BBQ或私人派对,自在又随性。

(摄影:雨婷©一筑一事)

(图源“吾莫青庐”)

无论是客房、通道还是天台空间,大面积的玻璃、镜面和水面已经将整个空间置于一种“迷幻”的错觉中,也让原本就不小的空间从视觉上又放大数倍。特别是到了夜晚,通透而深邃的空间更显静谧,在黑暗中散发出幽冥禅意。

( 图源“吾莫青庐”)

百年菩提树、千年古文物

这座“博物馆”里,藏着太多秘密

空明的空间并不是“吾莫青庐”最令人印象深刻的地方,那些被巧妙放置于空间各处的“陈列品”们,个个都大有来头。一层除了年岁悠久的菩提树,还有几块与墙壁同宽的过门石,纹理细腻,图案清晰可见。

(摄影:雨婷©一筑一事)

观景餐厅旁有一块半手工半机制的仿宋石桌,增加的气孔设置,让整个石桌除了减少了些许重量,也减轻了厚重的触感。

(图源“吾莫青庐”)

( 摄影:雨婷©一筑一事)

几块保存完好的太湖石,上有仙鹤如意纹阳雕,仙鹤寓意高洁高雅,左右石立各书一句:林峦环绕佳城固,云水依流世泽昌。在古代,只有有钱人家才能用石立,相比木头立碑更易于保存,且不易被损坏。

一层那幅已有1100年历史的碑文,是采用王羲之和王献之笔法,由虞世南书写,笔法以收为主,颇有些孩童般的稚气,曾是大唐皇帝李氏赐予23代孔家传人封爵碑文的记载。大幅碑文世间稀有,仅在日本存有小片。

(柳公权《玄秘塔》,摄影:雨婷©一筑一事)

而另一幅碑文拓片则出自柳公权的作品。柳公权的书法以楷书著称,初学王羲之,后来遍观唐代名家书法,吸取了颜真卿、欧阳询之长,融汇新意,自创独树一帜的“柳体”,以骨力劲健见长。

我们还观察到在茶空间内,有一段粗长的树干用作客人坐歇。管家告诉我们,这块褪去了腐皮和腐肉的榆木茎干光洁,可以存放很长时间,亦是一种“正在使用中”的收藏品。

( 敦煌莫高窟《榆林三窟》,图源“吾莫青庐”)

(摄影:雨婷©一筑一事)

在丽江,做旧木营生的人很多,文玩气息也很浓厚。不过现在管控得越来越严格了,这些旧木珍品也会越来越少。

吾莫青庐在室内空间布局上其实是奉行了“金木水火土”五行之法:金属灯盏、器具为“金”;木质家具产品和菩提树代表了“木”;在空间内流动的“溪”和空灵镜面为“水”;看上去很有西方蒸汽朋克风的壁炉管道代表了可以燃明火的“火”(值得一提的是,丽江束河古镇却是禁止燃明火的);而那盒莫北从印度带回的、珍藏着佛祖四生地之“土”的宝盒,也供奉在建筑必经入口处。

(摄影:雨婷©一筑一事)

在二层,还有一件差点被我们忽略的“镇宅之宝”——一截莫北7年前从上海拍卖会得来的《金刚经》石碑,据说一共有7节断碑。石碑上的经文和图案贴近细看后,才能领略其精细绝美。

(摄影:雨婷©一筑一事)

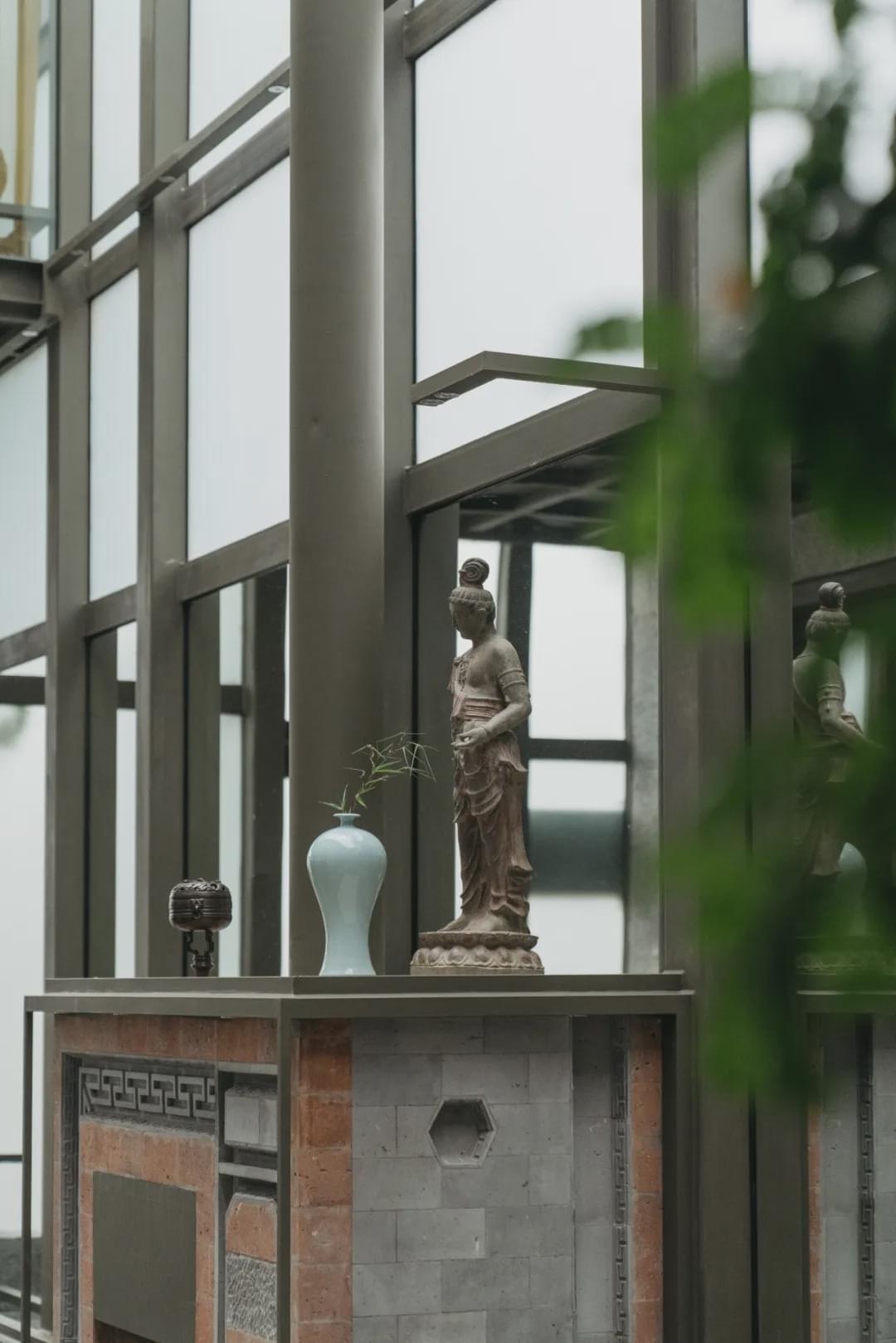

还有许多本应被放进博物馆的文物“装饰品”被藏在各个角落,以新的搭配方式重新出现在我们眼前。比如欧式古典鸟雀烛台,比如坐在断木梁上的佛像……“吾莫青庐”仿佛一尊巨大的卧佛,包容着一切事物和访客,静静地睡在白沙古镇里。

(摄影:雨婷©一筑一 事)

去遗世独立的白沙古镇

感受“古纳西王国”文化遗风

下午五点,待丽江的大太阳气势减弱,我们出发去附近的白沙古镇感受纳西族的文化积淀。

作为世界文化遗产“丽江古城”的组成部分之一,位于玉龙雪山脚下的白沙古镇的知名度,似乎并没有赶上束河古镇、虎跳峡等丽江其他的知名景点。

(摄影:雨婷©一筑一事)

事实上,白沙古镇是纳西族的古都,也是丽江曾经的政治、经济、商贸和文化中心。丽江土司“木氏家族”政权的起源地也在这里。

早在唐朝,南诏王封玉龙雪山为“北岳”的时候,木氏祖先(那时还是丽江王)就开始在这里修建了白沙街和北岳庙。一直到明代初,木氏家族才迁到木府今天的所在地大研镇。

在白沙古镇牌楼的牌匾上刻着“世界文化遗产纳西古王国之都——白沙”,牌楼下穿着传统服装的纳西族老奶奶卖着自家菜园里摘的新鲜蔬菜,旁边还有卖肉的摊位,一辆轰隆隆而来的大卡车装满了小镇居民的日常垃圾,正准备开往附近的垃圾场——这是在其它古镇不能想象的画面。

(摄影:雨婷©一筑一事)

白沙古镇商业及手工非常发达,曾经白沙有150多家打铜的作坊,铜器主要以铜火锅、铜壶、铜盆、铜瓢、油灯等藏区及周边少数民族所需的物品为主,但后来因为历史的变故,现在白沙街上几乎已看不到还在坚持手工打铜的店铺了。

( 摄影:雨婷©一筑一事)

街边有很多富有民族特色的小店,扎染纺织、手工刺绣、木雕艺术、藏式唐卡……街上游客不多,店家也从不主动招揽,只是微笑看着游客经过或进门,待客人仔细询价时才上前介绍。

虽然这里的街道和房屋古旧,但街面的招牌板上几乎都有英文标识,一些店家还能用英语和外国游客做买卖。因为以前来白沙的大多是外国人,他们喜欢这里古朴原始的纳西民风,也有的就直接定居在这里。

( 摄影:雨婷©一筑一事)

白沙古镇是最具有纳西遗风的古镇,也是最原生态的纳西村落 。走进这里,我们能感受到一种与“成都慢”不同的慢生活,更自然、更原始。

(摄影:雨婷©一筑一事)

回到“吾莫青庐”,管家早已安排好一桌富有纳西族饮食特色的丰富晚餐:纳西土鸡铜锅,一碗能消暑开胃、止车晕浪的特色小吃鸡豆凉粉,当然还有一份来云南必吃的三鲜过桥米线。

(摄影:雨婷©一筑一事)

晚上九点左右,几位纳西阿姐端着吾莫青庐夜间特供“围炉煮酒”青庐秘制梅子酿和锡纸烤薯及瓜果,在入睡前喝点小酒,一夜好眠。

“吾莫青庐”是一座神奇的酒店,让人越品越有韵味。酒店中西结合,通过一些古代的文物和文笔去追溯古迹,呈现中国的文化底蕴,加上一些西方的元素,让空间不再显得过分凝重。在文化的对比和传承下,民族骄傲犹在,醇厚且不失底气。

(摄影:雨婷©一筑一事)

当越来越多的酒店和民宿建得越来越像其他国家的建筑时,“吾莫青庐”依然选择以当地民族特有的建筑语言去诠释自己的风格,可贵亦可敬。

来源 一筑一事

责编 童文文 实习编辑 李舒琪

审核 陈大衡