逐水草而居是一种天性,

肥沃的土地与丰富的物藏,

总能为人们提供更为富饶的生活。

许多城市都有着自己的母亲河或母亲湖。

而对于昆明而言,

扮演这一孕育角色的,

正是滇池。

滇池,

又被称作昆明湖、昆明池、滇南泽、滇海,

其名来源在北魏郦道元的《水经注》中有记载:

“池,……上源深广,下流浅狭,

但如倒流,故曰滇池。”

根据今天的考古发现,

在滇池岸边发掘出了堆积的贝丘遗址,

还有新石器时代的红陶残片。

这证明数千年以来,

滇池沿岸的居民们一直在用泥土掺杂螺壳铺砌道路与修筑房屋。

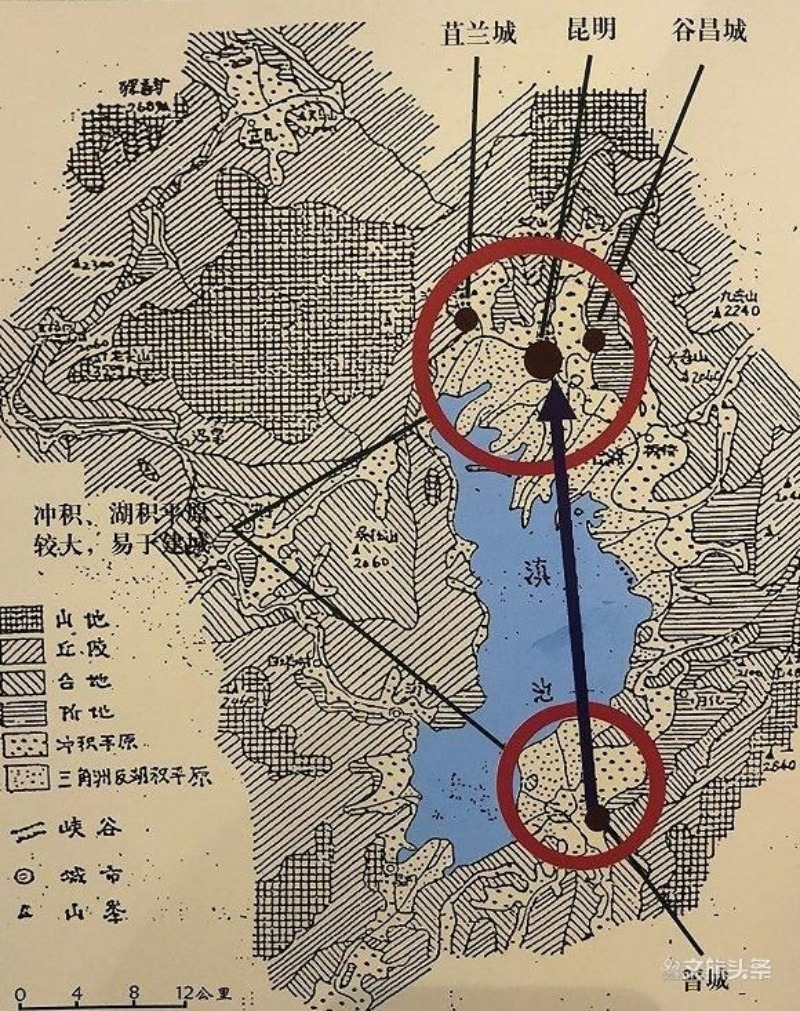

约1200万年前,

昆明的西山在地壳断裂以及抬升运动下拔地而起,

在其东侧,

地面下沉与相关山地抬升的共同作用阻断了古盘龙江,

古滇池就此在山地合围中诞生了。

公元前277年,

秦国将领攻取黔中郡和巫郡,

将其重新纳入秦国疆域。

楚国不甘,

在黔中郡东部重立郡县,

调集兵力,

两国就黔中郡等地的归属展开反复征战。

楚国将军庄蹻归国之路被堵,

于是就地拥兵称王,

建立滇国政权,

并定都于如今晋宁的晋城镇。

庄蹻入滇,

被视作内地开发西南边疆的肇始,

也是滇地开始融入华夏文明的重要标志。

滇国在云南历史上大约存在了170年,

出现于战国后期而消失于汉武帝时期。

实际上,

在庄蹻定都晋城之前,

滇池畔的先民们就已经将常住地集中在了滇池南侧。

由于东有金马山、西有碧鸡山、北有蛇山、南有鹤山,

而出水口位于西南侧,

滇池南侧正是农耕年代土地最肥沃,水源最充沛,

也是最为宜居的地方。

公元前109年,汉武帝出兵征讨云南,

滇王拱手降汉,

武帝赐滇王金印。

公元763年,

持续了近八年的安史之乱得以平定,

大唐由盛转衰。

而在西南边陲,

南诏第五代国王阁罗凤由大理东巡,

发现滇池周边山河可做藩屏、川陆可养人民,

于是兴建拓东城。

今日昆明的建城史,自此正式揭开帷幕。

根据考古发掘结果显示,

拓东城旧址的中心地带大致在今天的东方广场、金马碧鸡广场一带,

其东至盘龙江,

北至南屏步行街和东风西路,

而受当时滇池水域的限制,

城西估计在国防路、鸡鸣桥一带,

而南至柿花桥、土桥、书林街口、双龙桥以北。

自唐宋以来,滇池的水域面积从原先的500平方公里以上往下一点点缩减,

到今天仅余330平方公里左右。

不过,滇池始终忠诚地为其周边的居民们提供了灌溉与航行的便利,

今日西山、官渡交汇处的南市大片范围,

仍能找寻到当年人们生息繁衍的痕迹。

滇池之于昆明不仅意味着丰富的物产和厚重的历史,

也关乎着本地人生生不息的寻常生活。

乾隆年间名士孙髯翁登大观楼写下长联,成为千古佳句:

五百里滇池,奔来眼底,披襟岸帻,喜茫茫空阔无边。看:东骧神骏,西翥灵仪,北走蜿蜒,南翔缟素。高人韵士何妨选胜登临。趁蟹屿螺洲,梳裹就风鬟雾鬓;更苹天苇地,点缀些翠羽丹霞,莫辜负:四围香稻,万顷晴沙,九夏芙蓉,三春杨柳。

数千年往事,注到心头,把酒凌虚,叹滚滚英雄谁在?想:汉习楼船,唐标铁柱,宋挥玉斧,元跨革囊。伟烈丰功费尽移山心力。尽珠帘画栋,卷不及暮雨朝云;便断碣残碑,都付与苍烟落照。只赢得:几杵疏钟,半江渔火,两行秋雁,一枕清霜。

滇池承载着英雄史诗般的壮阔,

时至今日,依然掩映着百姓们幸福的市井小日子。

春天,到滇池边踏青;

夏天,到滇池沿岸的西山避暑;

秋天,到滇池湿地看渐变的色彩;

冬天,到滇池海埂喂西伯利亚海鸥。

无论早晨还是傍晚,

滇池沿岸都是昆明人健身或散心的重要去处。

而一年一度的滇池开湖季会如期到来,

停泊在大码头栈桥外的数百艘人力帆船同时升起风帆,

伴随嘹亮的号角声和震撼的锣鼓声,

千百年来,同一场景般驶向滇池,

“百舸入滇,千帆竞发”!

文旅头条融媒体记者 刘珈彤 文

文旅头条融媒体记者 刘珈彤 文

杨雷 图 部分图片来源于网络(如涉及版权可联系删除)责编 陶优审核 李元