核桃种植历史悠久

凤庆种植核桃的历史悠久,早在明代就有文字记载。“郡境所食所燃皆核桃油。其核桃壳厚而肉嵌,一钱可数捶,锥碎蒸之,箍搞为油,胜芝麻、菜子者多矣。”可以看出当时凤庆的核桃很多,除了食用以外,核桃油还可以用来点灯。

凤庆县林业局核桃研究所所长王伟国介绍,雪山镇百年以上树龄的核桃树有近5000株,“有棵树龄500年的,树干粗壮,需要四五个成年人手拉手才能抱得过来。”雪山镇过去是凤庆最偏僻的一个乡镇,距县城有100多公里,交通不便。虽然有核桃等许多农副产品,但很难运出去。直到2005年,雪山镇通往云县的公路修通后,雪山镇人民的生活得到极大改善。

如今,雪山镇230多平方公里的土地上,从海拔1300米的河谷到海拔2200米多的山箐,到处都有泡核桃生长。“主要以云南大泡核桃为主,具有树型大、寿命长、挂果多的特点。因果大、壳薄、仁白、肉厚、味香、出油率高而享有盛名。”王伟国说,“凤庆适宜核桃生长的地方很多,范围很广。”雪山镇正是利用这样的环境优势,把核桃产业发展作为主要的经济来源。

新民村也有一定数量的核桃树,高大、繁茂,年岁多在百年以上。“一棵核桃树可以生长上百年,在老乡的眼里,核桃树就是一种能够造福子孙后代的‘摇钱树’。”王伟国介绍,核桃树从种下去到挂果一般需要6至8年的时间,达到丰产则需要10多年,因此核桃的种植往往就是“前人栽树,后人乘凉”。王伟国说,在新植核桃树挂果的7、8年间,农户会以种茶为主,直到核桃树进入正常丰产期,以形成“茶林模式”,实现双产双效。

中国核桃之乡

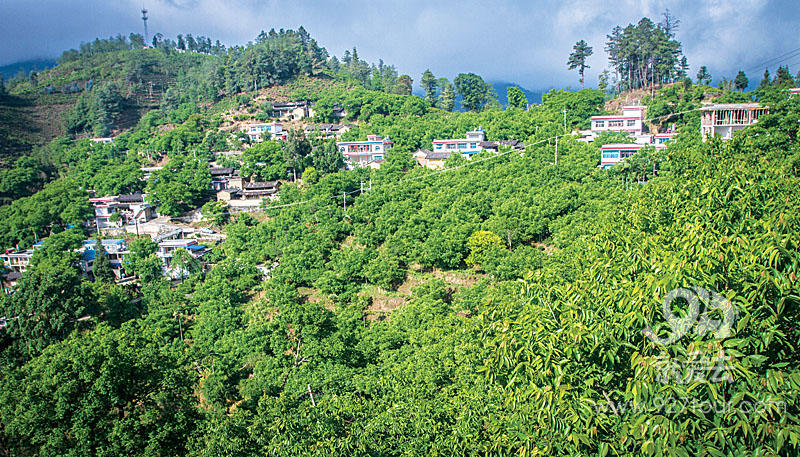

四月气候炎热,但在去往大寺乡的路上,绿林成荫,清新凉爽。山坡上,平地里,房前屋后,仿佛涌出了一片片绿色的云。尤其是那些生长上千年的古老核桃林遮天蔽日,甚为壮观。从远处看,农家屋舍在这连片的绿色海洋里摇曳,与蓝天白云一起成了最美的风景画。

经过酷暑,核桃青果渐渐饱满变大;立秋后,果仁基本成型,但果仁、果衣还都是软的。临近白露,外面青色的厚壳已经渐渐变黄,并向四周炸裂开口,果实才渐渐裸露出来。中秋节前后,打核桃的时节就到了。小伙们爬上树顶连摇带晃,那些熟透了的核桃连壳带果地就掉了下来。核桃背回家后,先将脱开壳的核桃选出直接放入簸箕、炭筛中慢慢晒干,而那还没有脱壳的青果则要十来天后才与壳剥离。这时,只要用刀砍上一个口轻轻一撬,赤裸裸的核桃果儿就掉了出来。

大寺乡岔河村在发展核桃经济产业林之前,一直以种旱地包谷为主业,“500斤包谷也只值四五百元。”岔河村总支书记李永明告诉记者,在2003年以前,岔河主要以种植粮食作物为主,“一到收割的季节,地里就黄黄的一片。”2003年,岔河村实施退耕还林,李永明家的3亩地全部种上了核桃树,“长到现在12年,每月收入比十年前翻了两番。”李永明说,自从种核桃,“黄土不再飞了,到处山清水秀。”王伟国介绍,核桃树根系发达,具有极强的水土保持作用,“新植泡核桃的成长,能有效改善环境”。

2010年,李永明在老屋的基础上盖起了两层的新楼房,还买了一辆微型车。2012年,从岔河到县城的柏油马路建好通车,为岔河的核桃运输远销提供了更便利的条件。

小核桃大产业

如今,核桃已经成为凤庆绿色经济支柱产业之一。王伟国介绍,目前核桃产业覆盖全县13个乡镇187个村10万多户农户,农民人均4亩核桃。单户种植核桃最多达2.4万多株,41万人从事核桃种植管理和经营加工活动,占全县总人口的98%,具有规模化经营的核桃种植及初深加工企业6户。

“绿起来不算,还要富起来。”王伟国认为,核桃林业的发展使生态环境得以好转,也能为农户提供持续的经济增长。

大寺乡回龙村的陈安荣除了种植核桃,进行核桃初加工外,还钻研起了铁核桃的“改造再利用”。“铁核桃外壳坚硬、耐磨、花纹古朴自然,独具天然雕饰之美,为工艺品的加工提供了得天独厚的资源。”陈安荣在发现了铁核桃的商机后,于2008年成立了核艺阁核桃专业合作社,专门采用野生铁核桃果为原料,经科技处理,采用打磨、抛光、粘接、细雕等几十道工序制成核桃工艺品。

“铁核桃具有出仁率低,味香、出油率高的特点,我们合作社就是将铁核桃变废为宝。”陈安荣说,合作社至今已开发了十二生肖系列,花瓶、台灯、茶盘、茶几、纸巾盒、笔筒、茶具、烟具系列,饰挂件系列等共计五十多种品种,“也可根据不同客户要求生产加工。”