这是跨越世纪的接力

一届又一届党委政府

不放弃、不抛弃

△2008年,西双版纳边防支队前往曼班三队送物资

这是滴水穿石的定力

一级又一级职能部门

不停歇、不松劲

△2017年,曼班三队扶贫工作队员罗志华入户查看村民收成情况

这是沧海桑田的变迁

一户又一户贫困家庭

跟着学、争着干

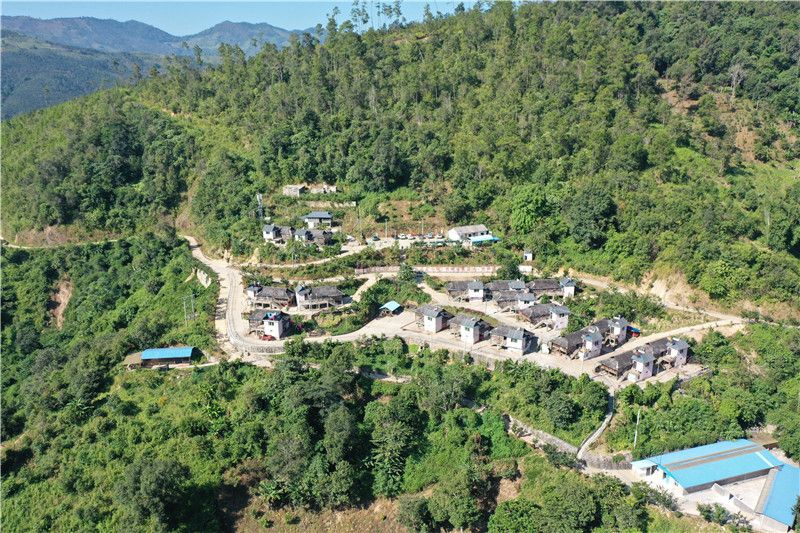

△2020年,曼班三队新貌

一个小村寨

17户人家

何以如此牵动世间、惊扰岁月?

这便是“直过民族”拉祜族聚居村小组曼班三队,位于西双版纳傣族自治州勐海县布朗山乡曼囡村。从曾经住杈杈房、刀耕火种、落后封闭,到如今住干栏式房屋、精耕细作、沟通外界,先后历经两次搬迁,于2018年全部脱贫摘帽。

脱贫之前

他们不仅有其他“直过民族”的

贫穷、封闭、落后

还有其他寨子没有的

胆怯、惧生、敏感

2016年1月2日至4日,时任国务院副总理汪洋带队深入曼班三队调研“直过”民族脱贫攻坚工作。之后,全省各级党委、政府加大工作力度,将曼班三队列为“直过民族”脱贫攻坚试点,拿出过硬举措,围绕“两不愁、三保障”解决突出问题,版纳州各级党委、政府按照“既富口袋又富脑袋”的思路开展扶贫扶志,做到因村、因户、因人施策。

脱贫以来

村民生产生活条件

精神面貌有了明显改善

精准扶贫的政策措施

在曼班三队落地生根

现在,曼班三队村民人均纯收入从2014年的2380元增加到2019年的8826元,村民生产生活条件、精神面貌有了明显改善,党中央关于脱贫攻坚、精准扶贫的政策措施在曼班三队落地生根,正在开花结果。

10月25日,曼班三队沧海变桑田:引着走 领着学 带着干——云报集团全媒体记者蹲点西双版纳拉祜山寨采访纪实系列报道行动启动。

为期一周的时间里

采访团走进寨子,挨家采访

细看点滴和变化

走近扶贫队员,聆听过往

体会艰辛和不易

采访各级党委、政府、部门及社会各界

了解精准扶贫的措施和成效

蹲点期间

采访团还多方联系、顺藤摸瓜

想尽一切办法联系到很多

曾经与曼班三队有过联系的人

并邀请他们进寨子

通过他们的回忆和讲述

一点点揭开这个10多年前

仍是原始部落的村寨的神秘面纱

更加映衬出村寨

今非昔比的历史变迁

曾经,曼班三队深居山林,负责秋粮分配的乡村老师在丛林中寻找了两天才找到寨子。

如今,这里通路、通水、通电,汽车直接开到寨子里,几乎每家有摩托。

曾经,全村几乎没人识文断字,没人知道自己的年龄,只能表达出“谷子黄时生的”“下大雨时生的”这样模糊的概念。

如今,他们有了出生证、身份证、医保卡等。

曾经,他们晚上睡觉不用被子,围着火塘席地而躺。

如今,他们有了卧室、床单、被套等家什。

曾经,他们生病了不上医院看诊,而上将留在头上的那一小撮头发揪下两根,以减轻痛感。

如今,他们生病了会打针吃药,生孩子会到医院,每一户都有家庭医生……

寨子最后的女猎人娜四,今年31岁,十三四岁时上山打猎,追踪猎物、拉弩射箭,20米开外的野猪,一枪就能放倒;而今,娜四走出深山上茶山,精心种茶、精细管护、卖出好价,种茶卖茶依然是一把好手。村民扎培,七八岁时看到汽车觉得“怪房子在追着我跑”,到如今22岁的他学到手艺赚到钱,也想要学车买车。12岁的小女孩那堤,因为生病没去上学,第一天和记者交流不多,黑着指甲、光着脚丫带着妹妹在地上玩耍,经过记者引导还是愿意把脸和脚洗干净并穿上鞋子;第二天自己洗干净脸和指甲,见到记者会微笑;第三天再见,她会主动热情地说“阿姨你好”“姐姐你好”,邀请记者分享她的美食和玩具……

和曼班三队独特的脱贫经历一样,采访团经历的也是一次独特的采访。只有用几天的朝夕相处,才能打开村民的心扉;只有用刨根问底和反复求证的精神,才能揭开这个民族的前世今生;只有用辩证的思维,才能理解为什么新世纪初还有这么贫穷的地方;只有用更加悲天悯人的情怀,才能体会村寨如今依然落后但已饱含人们的心血和汗水。

通过精心策划,采访团将用独特的视觉、生动的文字、精彩的图片、震撼的视频,逐一呈现那些辛酸的历程、动人的故事、感人的瞬间,深刻反映拉祜族村寨一步越千年的沧桑巨变,全面彰显各级党委政府及扶贫驻村队员关注山乡、坚守山乡的殷殷情怀,充分解读我国脱贫攻坚、精准扶贫对于“直过民族”的历史意义和时代价值。

云报全媒体记者:浦美玲 戴振华 赵雨桐 郑海燕/文

陈飞 普建彬/图

编辑 沈艺

审核 马永虎