文旅头条讯(融媒体记者 李银娟 通讯员 李华萍 文/图)日前,国家文化和旅游部、国家发展改革委发布第二批全国乡村旅游重点村认定名单,南华县龙川镇岔河村位列其中,成为“第二批全国乡村旅游重点村”。

据悉,今年以来,南华县文化和旅游局坚持党建引领,把“将岔河村打造成为全国乡村旅游重点村”列为2020年“3100”基层党建品牌工程创建目标,以“干在实处、走在前列”大比拼为抓手,紧紧抓住国家发展全域旅游和云南省打造“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”三张牌的难得机遇,依托岔河村便利的交通区位优势、优美的自然风光、浓郁的民族风情、底蕴深厚的彝族文化和农耕文化,以“旅游革命”、大滇西旅游环线建设和楚雄州“四大走廊”建设为契机,成功将岔河村打造成为第二批全国乡村旅游重点村。

今年1至12月,岔河村咪依噜风情谷景区累计接待游客58.58万人次,实现旅游收入1317.86万元,闯出了一条农民收入不断提高、乡村旅游快速发展的成功路子,使基层党建品牌工程真正成为服务基层、服务群众、服务社会、服务发展的“民心工程”。

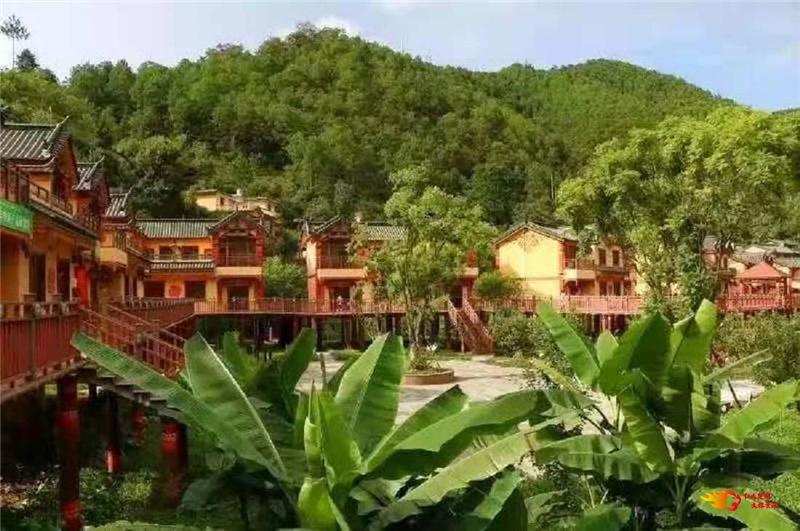

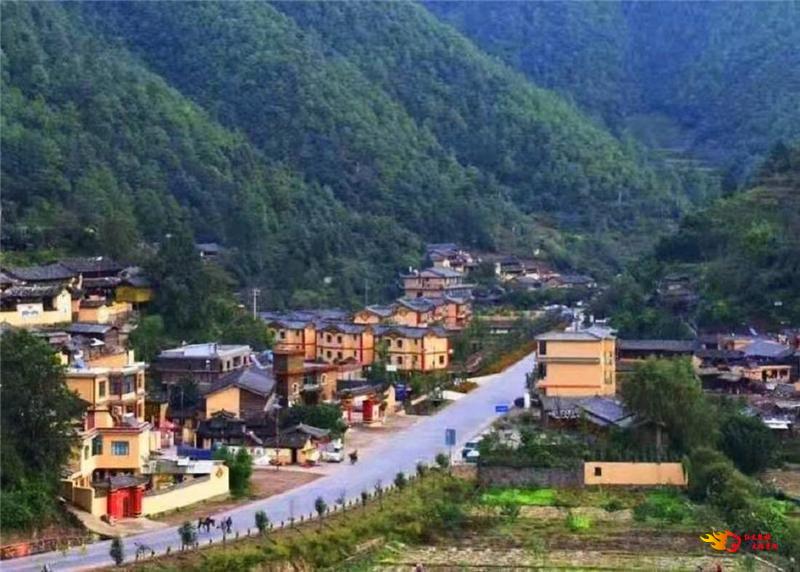

一是强基础提质量,景区容貌换新颜。积极整合旅游、人居环境提升、异地扶贫搬迁、农村危房改造等项目,突出彝族文化特色,坚持部门、镇村联动,新建彝族特色民居小镇,同时,抓好以民居改造、畜厩搬迁、停车场、垃圾池、人畜饮水、村庄道路硬化、改厕改灶、绿化美化等旅游基础设施建设。在民居建筑风貌上,注重体现彝族民居风格,通过图腾、彝族绘画、彝族文字、标语刷写和墙面彩绘等,融入彝族文化元素,提升民居整体建筑风貌,使整个咪依噜风情谷旅游景区充满彝族文化特色,更加美丽、宜居。

二是重保护提内涵,彝族文化显特色。以传承保护省级非物质文化遗产项目《岔河彝族传统文化生态保护区》为抓手,加强对本土彝族文化的收集整理,编写了《岔河导游词》,出版发行了《南华风采录》《彝山情歌》《哀牢民歌》等,创办了镇南月琴传习所、农耕文化展室,组建彝族刺绣协会,分期分批组织村民学习礼仪礼节、彝族酒歌、烹饪技术,聘请民间艺人传授歌舞、乐器技艺;动员民间艺人制作销售羊角酒杯、镇南月琴等民族手工工艺品,供景区消费;组建“南华岔河乡村旅游合作社”,在重大节日组织开展群众文化活动,不断扩大原生态彝族文化的影响力和带动面,增强景区的文化软实力。

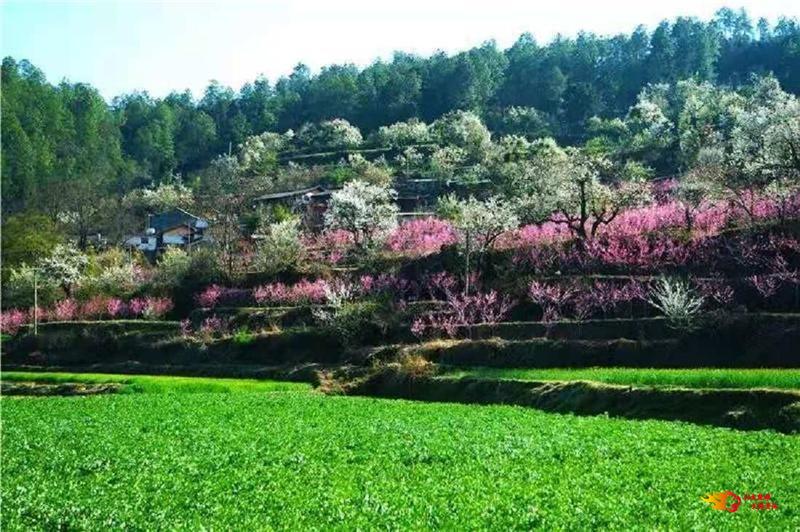

三是党建引领促提升,乡村旅游促发展。县文化和旅游局围绕创建品牌,明确创建责任,精心制定工作流程,在培育品牌、争创品牌、叫响品牌上下功夫,充分发挥党组织核心引领作用,坚持部门、镇村联动,建成了旅游设施配套、彝族民居特色突出、人居环境优美的塑木彝族特色民居小镇,搬迁安置建档立卡贫困户12户,发展乡村旅游。同时,把集中安置点10幢房屋一层统一用于商业开发,通过招商方式引进南华咪依噜天然食品有限公司,建成集休闲娱乐、餐饮住宿、民俗展示、商品交易为一体的商业营运中心,经营旅游服务业。并采取“贫困户+合作社+企业”的发展模式,将100万元的产业发展资金投入南华岔河乡村旅游专业合作社,由合作社与企业投资合作产生收益的模式,为龙川镇184户建档立卡户每年实现户均增收403元。此外,充分发挥自然环境优势,加快核桃、樱桃、刺头菜、观赏瓜、向日葵、黑山羊、土鸡等特色种养殖和酿酒、客运、手工刺绣等产业的联动发展,有效促进周边群众持续增收。

四是以线上带线下,智慧景区新发展。在全面完成城市名片和景区名片及餐饮、住宿涉旅企业诚信评价体系建设的同时,投资300余万元完成了咪依噜风情谷旅游景区智慧化建设,并在“一部手机游云南”推流上线,为岔河村持续发展带来了更多人气。

如今的岔河村,在袅袅炊烟中藏着鸟语花香,在诗意田园中留着绿水青山,在玲珑雅致中透着勃勃生机,在市井人家中蕴着生活真谛。行走在村间,宛若置身诗画田园,抬头可看醉人养眼的蓝天青山,低眉可观蜜蜂蝴蝶在花间飞舞,陶渊明描写的桃源乐土不过如此。

责编 李舒琪

审核 古文丽