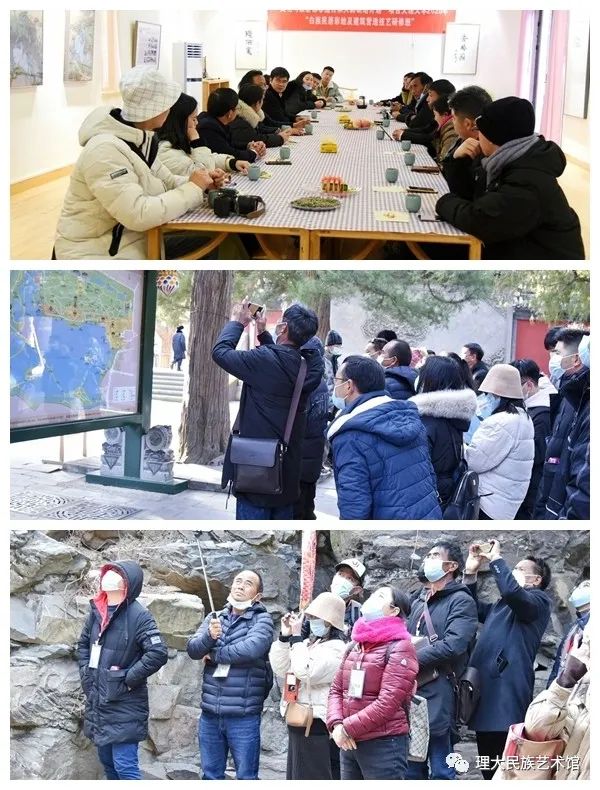

2020年12月21日上午,2020年文化与旅游部、教育部、人力资源社会保障部非遗传承人群研修研习培训计划“白族民居彩绘及建筑营造技艺研修班”在大理大学艺术学院开班。研修班共招收来自大理市、剑川县、洱源县、宾川县、昆明市等地从事白族民居彩绘、建筑营造技艺方面具有较高技艺水平的传承人、资深从业者、工艺美术师及相关专业高校师生20名。

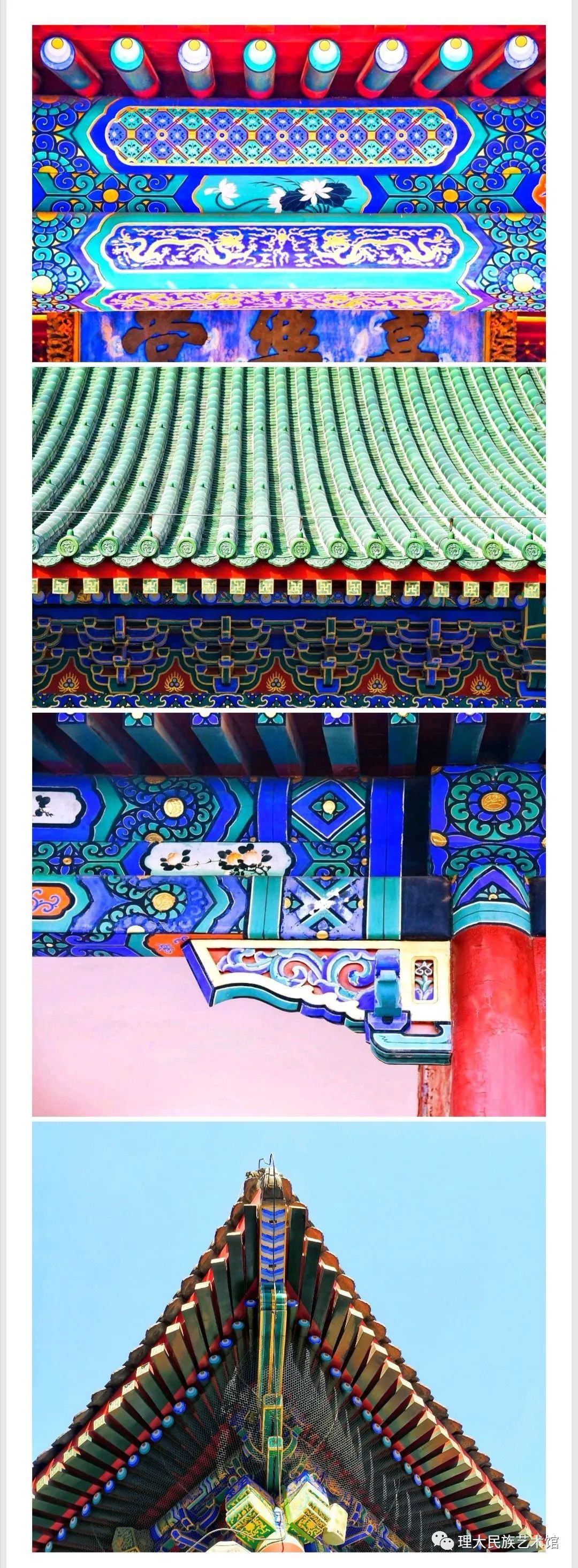

为了通过研培计划,有效地帮助传承人群增强文化自信和传承实践能力,提升非遗保护传承水平。12月23日至30日,由大理大学艺术学院院长赵全胜教授,赵云芳、李瑞梅老师,以及相关工作人员组成的非遗研培工作小组,带着研修班,从大理到北京,到颐和园、故宫博物院、恭王府、雁栖湖国际会展中心、红螺寺等地参观考察古建筑建造技艺,手工艺活态传承,宫廷建筑彩绘技法以及其它传统工艺的传承与创新。邀请国内非物质文化遗产方面专家授课,并到中央美术学院、北京红螺书院参加研修学习。

尽管北京的气温很低,但是学员们的学习热情高涨,每到一地、每听一课都认真记录,认真思考。考察学习回来后,让每位学员倍感触动、倍受启迪、倍增干劲,也有诸多心得体会。

研修班学员表示,作为传承人,只有不断学习,才能更好的传承与创新。要把优秀的手工技艺融入到自己民族的文化里,借鉴北京非遗传承里的先进理念,把学到的、看到的、体会到的东西带回去,让更多的人参与进来,一起为民族文化传承做出一些有意义的事情。

我们一起听听9位学员代表北京考察交流学习之感受!

(学员:李兴成,州级非遗传承人,高级工艺美术师)

李兴成:“北京之行,让我领阅到了中国非物质文化的魅力,也理解到非遗传承的必要性。于是我也开始思考,自己应该怎么去收集和整理泥塑这一技艺,把几代人流传下来的文字资料整理出来,让非遗技艺得到更好的传承。在北京的所见所闻所感,让我大开眼界,自己也将在今后的工作中不断提升,把白族民居彩绘及建筑营造技艺发展壮大,弘扬白族非遗文化的精髓。”

(学员:李天华,市级代表性传承人)

李天华:“作为此次研修班中的一员,这次北京之行对我受益匪浅。短短几天的参观学习,让我认识到很多之前从未企及的领域,学习到了很多专业性的知识。让我更好的认识到学习的重要性,了解到行业发展的脉源,传统文化艺术的重要性,对于民族文化、白族民族彩绘及建筑营造技艺有了一个从量到质的理解。对于我们这些民间技艺者来说,这样的参观学习机会是难能可贵的,感谢为此次研修所做出努力、贡献的所有人。”

(学员:杨慧琼,传承人)

杨慧琼:“严冬赴京,历时七天参观的时间虽然短暂,但令我受益匪浅,收获到了许多新知识,更深刻的感受到当今行业传承所面临的机遇和挑战,以及如何将其发扬光大。现在,我怀着敬仰的心,以平和的心态对待非遗文化,让非遗文化得以传承和发扬。把根扎下,让心灵之花璨然绽放;把根扎下,让民族之树枝繁叶茂,献出自己一份绵薄的力。”

(学员:赵银宏,传承人)

赵银宏:“以学生的身份踏入大理大学的校门,心情很激动。对于没有感受过学生时代的我来说是一次极其宝贵的机会,能够参加大理大学的‘非遗’研修班让我感觉到非常的荣幸。通过这次的交流学习之旅,我才知道,这个时代亲切的称呼我们为‘非遗’传承人。在此次活动中,边看边体会‘非遗’文化的魅力,增强了基础,拓宽了眼界,增加了学养,对于‘白族民族彩绘及建筑营造技艺’来说,有了创新与发展,把珍贵的具有重要价值的文化资源学到手,为民族的传统技艺与发展,传统与创新提供了方向。”

(学员:杨艳,市级代表性传承人)

杨艳:“这次的学习和考察机会十分难得,除了专家们讲授的这些传统的知识外,几位年轻的大学生身上也有许多值得我学习的地方。他们活泼好动,积极好学,勇于尝试新的事物和帮助别人,对于未来的规划和现场的分析总结都很到位,语言组织能力也特别强,思维敏捷,远胜于我们这些步入中年的民间匠人。这些与我们一起学习的年轻人,将来的成就会远远高出我们,他们有知识,有文化,有动力,有理想,是我们这个行业中不可多得的愿意吃苦耐劳还要努力上进的新鲜血液,也是我们这个行业未来的希望。通过这次学习之旅,让我清楚的感觉到了自己肩上的责任,更懂得了活态传承的意义,也更明确了自己的人生方向,让我坚定了要有不耻下问和勤奋好学的精神,继续为以后的传承工作作出更大的贡献。”

(学员:段旭良,传承人)

段旭良:“白族民居彩绘及建筑营造技艺研修班为了让同学们开阔视野,精心安排了赴北京观摩和学习的机会。通过专家学者们绘声绘色,深入浅出的讲座,使自己对中国古建,民族彩绘等领域又有了全新的认知。更让自己在思维观念上受到了一次触动,提升,洗礼和升华。这次考察学习虽然时间有限,但学习内容很丰富,讲授精彩纷呈,观摩学习也是让自己大开眼界。通过这次具有特殊意义的白族民居彩绘及建筑营造技艺研修班的学习,更感觉自己作为年轻人的代表,肩上的担子更重。除了日后在工作中加强学习历史文化,更会结合新时代的特征,让传统文化形式得以让更多的人接受和欣赏,让传统民族彩绘为更多人的日常生活凭添色彩。”

(学员:张江,大学生)

张江:“首先感谢大理大学艺术学院举办的这次“白族民居彩绘及建筑营造技艺”研修班,给予了我这次难得且宝贵的学习机会。强大的专家、学者阵容,相关的高水平师资队伍以及技艺高超的代表性非遗传承人群,通过专家系统的教学授课和传承人之间的交流以及观摩学习,增长了知识、开阔了视野、提高了专业技能,使自己在未来学习道路上有了新的思路新的方向。北京之行,我认真的记录下民族文化的精彩绝伦的每一面;感受到了建筑彩绘的艺术魅力;对非遗的保护、传承、发展有了更清晰的认知;在非遗文创产品设计方面得到了指导性的方向。也深刻认识到只有将文化源头保护好,才能在‘下游’运用好,发展好。我将结合自身专业,争取学有所用。”

(学员:李文正,大学生)

李文正:“通过一周时间的学习考察和听取老师前辈们的授课讲解,让我认识到保护非物质文化遗产,应秉承保护为主、抢救第一,合理利用、传承发展。非遗是以人为核心、以生活为载体的活态传承实践,非遗的生命在生活。要促进非遗在秉承传统、不失其本的基础上,更加全面地融入当代人的生活,让非遗在千家万户的日常生活中得到传承。在学习中我也深刻的意识到非遗知识的学习和非遗项目的保护传承发展永远在路上,是需要我们一辈辈的人不断地努力,才能让我们民族优秀的文化传承灿烂永存。”

(学员:余文江,大学生)

余文江:“很荣幸能以学生的身份参加此次非遗研修班,能和已经在各个领域里研究了数十年的非遗传承人前辈们一起学习,使我受益匪浅。作为一名即将大四毕业迈入社会的学生,此次学习让我开拓了眼界、学习到了知识、也多了一些对于未来的思考和刷新了我对于“非遗”的认知。在北京期间的五场讲座,五位老师精彩且生动的授课解答了我心中的一些疑惑。面对非物质文化遗产需要“活态保护”与“活态传承”,将传统的艺术符号进行提炼重构,并结合现代审美意趣,将非遗文化符号化的融入到文创产品的设计中,在满足人们日常生活需求的同时,感受到文化散发出来的魅力。此次考察中,我深刻感受到了发达地区对于优秀传统文化的保护意识和行动力,同时这也给我们敲响了警钟。我作为一名即将从事设计行业的学生,应该也必须为非遗传承贡献自己的力量,通过自身去传播去发扬我们优秀珍贵的非物质文化遗产。”

此次考察学习,民居彩绘及建筑营造技艺的传承人与大学生之间有了更好的交流,思想文化意识有了更好的碰撞,传承人通过研培,带动更多的年青一代人参与进来,年轻人通过交流学习,对民族传统文化越来越自信。

大理大学艺术学院院长赵全胜说:“该培训计划着眼于‘强基础、拓眼界’,旨在通过组织非遗传承人群的培训,帮助非遗传承人群提高文化艺术素养、审美能力、创新能力,在秉承传统、不失其本的基础上,提高中国传统工艺的设计、制作水平,促进传统工艺走进现代生活。通过组织非遗项目持有者、从业者等传承人群外出考察交流学习,让传承人学习专业知识、研究技艺和技术、开展交流研讨与实践,提高传承实践能力,更好的促进非遗事业的可持续发展。”

来源:理大民族艺术馆

编辑 沈艺

审核 李元