“黄孟通是我们的祖先,福建省宁化县人,明朝成化二年,黄孟通到诺邓任五井提举司,黄孟通在诺邓任提举司9年,告老还乡时,下辖顺荡井的盐税未收齐,就把三个孙子留下继续收缴,黄姓就在诺邓住了下来,到现在已经有550多年。”正在给游客介绍的是黄遐昌家庭生态博物馆黄老馆长。

黄霞昌家庭生态博物馆开办于2006年,至今已有15年,徜徉在博物馆中,聆听着历史,细数着刻满老时光的旧物,时光犹如停住了匆忙的脚步,在这里驻足停留,这小小博物馆就是诺邓村的一个缩影,写满了诺邓繁荣与衰落的历史,慢慢翻开这本厚重而泛黄的史书,静静品味……

据万历《云南通志》载,汉代云南有二井:安宁井、云龙井。又据《新纂云南通志》考,汉代云龙井即为诺邓井。“九州之贡盐为首”西汉元封二年(公元前109年),汉武帝在云南设置郡县,因今之云龙诺邓等地产盐而专置比苏县(“比”为白语“盐”之转音),诺邓载于史籍已经一千一百多年。

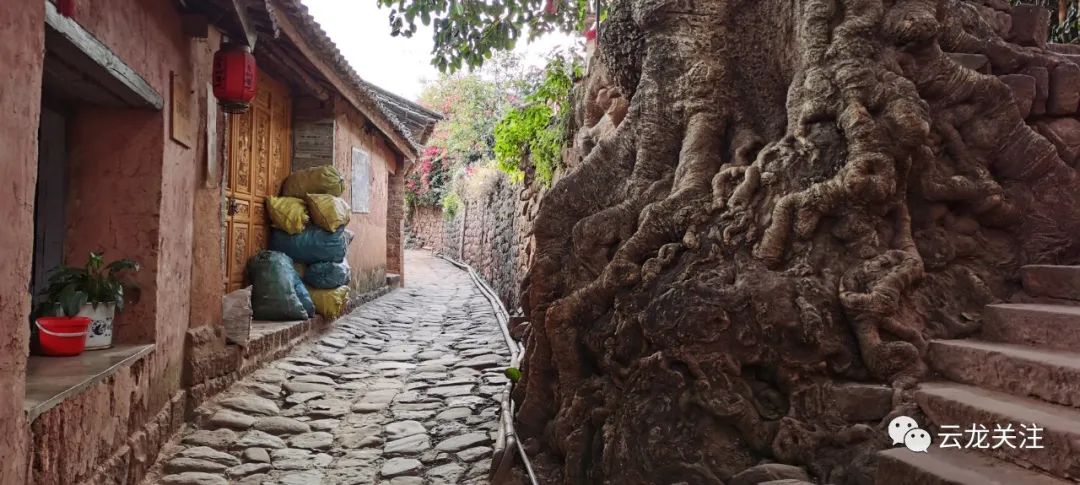

诺邓村的形成与盐有着密不可分的联系,因盐而兴,至明朝时达到鼎盛,这时四面八方的移民,因盐业的开采而迁入诺邓,不同民族、不同文化、不同习俗在这里交融汇聚。四通八达的盐马古道,往北至丽江、西藏,往南则至保山、腾冲一带,南来北往的马帮源源不断将这里的盐运到外面,又将外面的百货运进来。行商做贾之人络绎不绝,“万驮盐巴千石米,百货流通十土奇”描写的就是诺邓当时商贸往来的盛况,明清时期诺邓已成为云龙政治、经济、文化中心。大家因不同的原因汇聚至山清水秀、卤旺盐丰的诺邓井,把先进的文化带到这片土地,在这里和睦相处,繁衍生息,“久之,亦为土著”被本地传统文化同化。

“中间是我们白族神龛,里边供奉有弥勒、财神、文昌,我们白族的信仰非常广泛,而且互相包容,各种宗教信仰同时共存,这就是典型的‘三教合一’,村头还有本主庙。”黄老认真介绍道。

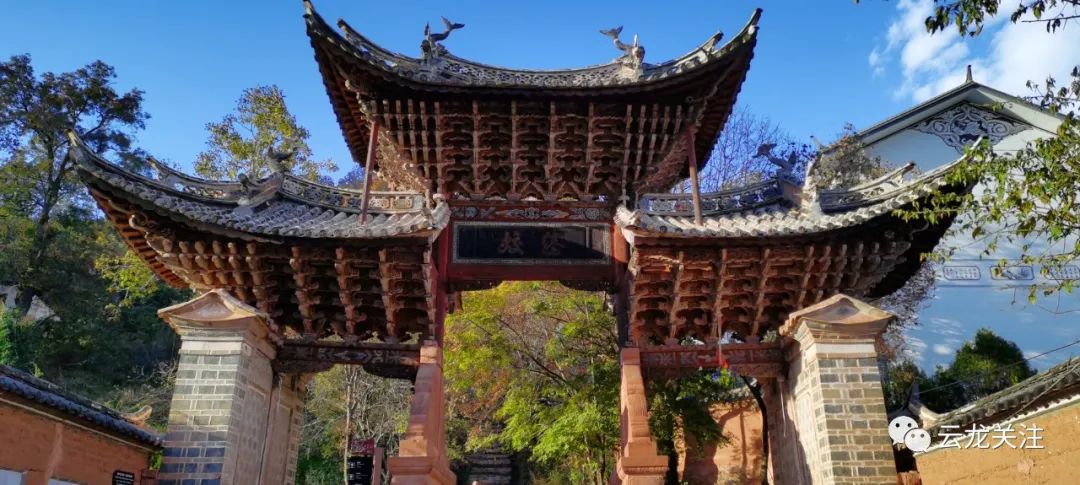

由于大量外族的入迁,其信仰也非常广泛,突出表现在一个三四百户的小村,曾先后出现过祠堂、庙宇40多座,家家设佛堂、灶君堂、祖先堂,诺邓最著名的就是村子后面的玉皇阁道教建筑群,原来梵音袅袅,晨钟暮鼓,香火不断。在道教建筑内又有文庙、武庙、弥勒殿等,儒、释、道与白族的本主互相包容,共同存在,供奉香火,多元信仰也深深影响着一代又一代诺邓村民。

经济的兴盛,文化的繁荣,带来教育的大发展。诺邓很早就注重家学,设立私塾,开办学堂,由中原、江南各地迁来的,与原居土著民族逐步融合,但外来民族竭力保持其“书香门第”传统。由此诺邓尊师重教、崇文尚学蔚然成风,家家户户设立书房,“学而优则仕”的思想根植于人心。莘莘学子们寒窗苦读,潜心钻研儒学经典,每天清晨,书声琅琅,诺邓学养深厚、人才辈出。每年九月,全村举行大型祭孔活动,致使本地民风淳朴,团结互助。

“‘耕读传家’是我们家的祖训,对子弟设有专门的书房,这些是我们祖先读过的书集,有《大学》《中庸》《论语》 ……这些读精了,才能够考科举,诺邓学子寒窗苦读,才有‘二进士、五举人、贡爷五十八、秀才四百零’的美誉。”黄老自豪地说。

静座窗前,笔墨纸砚,文房四宝依旧,一股淡淡的书香袭来,沁人心脾,感慨万千。凝视眼前斑驳的梅花窗,“十年寒窗无人问,一举成名天下知,”多少诺邓学子,就这样寒窗苦读,风餐露宿,赴京赶考。有金榜题名、功成名就的欣喜若狂,也有名落孙山、失魂落魄的失落。古今多少事,都已成为历史,化作过眼云烟,不变的是诺邓村温文尔雅、包容共处的民族性格。

斯大林在论述对民族的定义时指出:“民族是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体。”诺邓村的千年不变民风,很好地说明了这一点,外地姓氏陆续入籍诺邓,其后代操白语,信本主,居山地,过火把节,继承了当地土著先民的传统并与之融合,但却还是以“文明人家”“礼仪之邦”自视。这是外来的诺邓人,“久之,亦为土著”,土著仍是“源”,而外来是“流”。

一个小小的家庭生态博物馆,就是一部诺邓千年民族团结进步的变迁史,轻轻扶去书桌上的尘埃,合上这本厚重的史书,轻嗅着浓浓的烟火味。“书香门第,诗礼传家”文化气息浸润在每个诺邓人的骨子里。沧海桑田,物是人非,但诺邓千年未曾改变的民族大团结、大融合、大发展的密码,就是民族有共同的信仰、共同的文化。

来源 云龙县融媒体中心

责编 李舒琪

审核 陈大衡