过去,丽江是以农业生产为主的城市,农业在经济中的基础地位突出。耕作制是农业耕作技术(或称农艺)在农业生产中的综合体现,了解耕作制史对认识历史社会、现实生产力以及未来的耕作制改革具有较大意义。

(1975年农业科技专家给丽江农业科技小组传授小麦后期管理知识 和亮光 摄)

(1974年丽江县委书记在黄山乡了解民情 和亮光 摄)

据记载,从游牧向农耕逐步定居时,丽江地区的纳西族先民同其它民族一样,首先经历了刀耕火种的原始农业。刀耕火种,俗称烧火山,种火地,此种原始耕作以小规模或变相方式(烧秧田,烧火地)在部分山区沿用。伴随刀耕火种之后,就是轮歇制。此种耕作方式仍在丽江部分地区沿用。

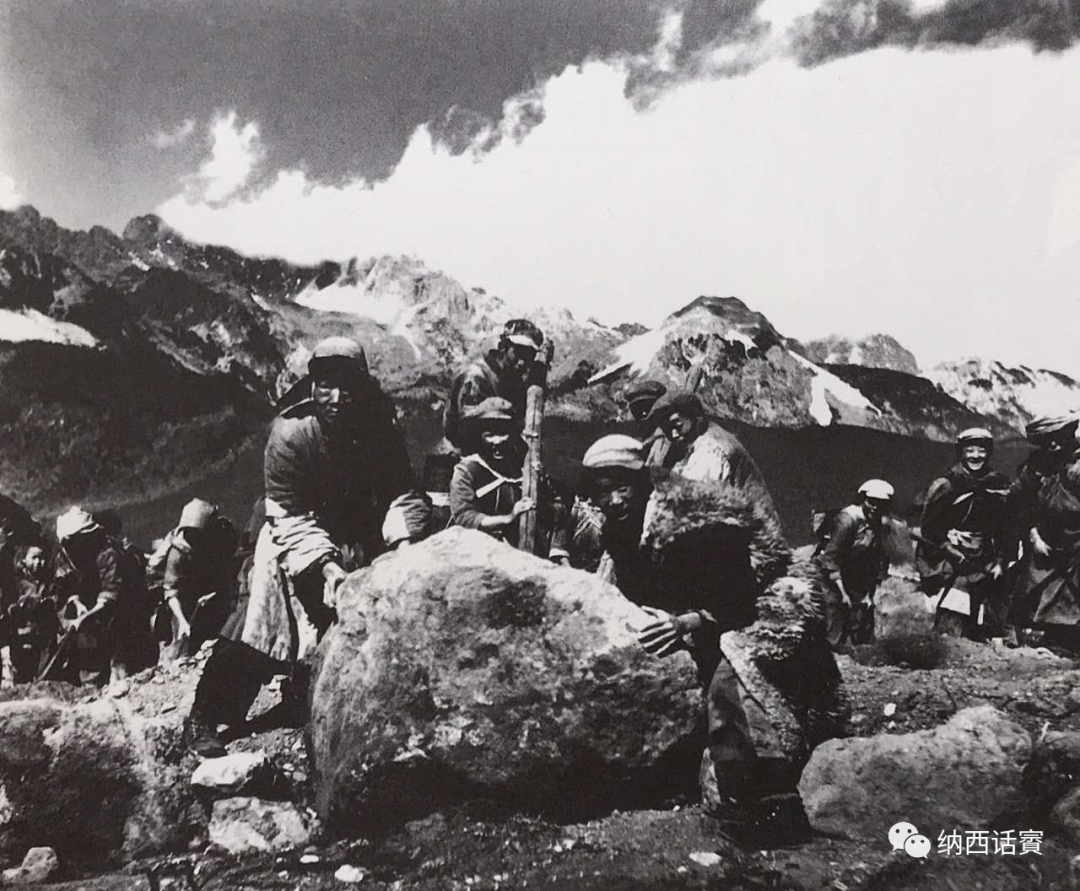

(丽江各族群众垒石改土造田 和亮光 摄)

(1974年“三支两军”,解放军为丽江黄山大队农民运送小麦 和亮光 摄)

丽江坝海拔高,气温低,有较多的自流水源灌溉。粮食生产大春以包谷为主,小春以小麦为主。以前都保持着传统农业耕作制,即水浇地为包谷,小麦一年两熟,或包谷间种黄豆,西胡瓜,旱地多为一年一熟的杂粮。这些耕作制中,考虑的关键问题是恢复地力,减少杂草、病虫危害。所以必须有蚕豆或黄豆等豆科,两年内有一季水稻,即使低产,或栽稗子,水浇地在小春种植前翻犁做埂浸泡十来天水的做法,就是为减少病虫害和平整土地而采取的弥补措施,目前一些地方仍在沿用。

(70年代华坪县领导干部带头挑沙改造冬水田)

半山区旱地以包谷为主,一年一熟,浇灌条件与雨水的早迟对产量起决定性作用。为预防自然灾害,争取单位面积产量,多采取在包谷地里间种黄豆、四季豆、西胡瓜等,同时争种一季荞子等晚秋作物,旱地小麦、碗豆、油菜之类多趁秋雨抢种,瘦薄地多种一季黄豆,杂粮达到多种多收,基本上由自然降雨决定其耕作。高寒山区山地,以洋芋一年一熟耕作制为主,一年生或多年生药材占有一定的种植面积,轮歇耕作制在部分地区仍被沿用,刀耕火种基本杜绝。

(1973年丽江太安公社马铃薯大丰收)

随着社会的发展,丽江农作物调整布局,从上世纪80年代始发生了较快的质的变化。就是说,在粮食作物稳产高产优质、基本自给的基础上,大力发展经济作物成为势不可挡的主流。烤烟从无到有,通过优质烟先进栽培技术的全面实施,做到种植区域化、良种化、袋苗化、地膜化、规范化,科学施肥管理与烘烤,获得较好效益,发展极为迅速,替代了金沙江河谷的部分水稻与包谷。在农业产业化、化学化、机械化的推动下,丽江市因地制宜,以势利导,向更高更新的方向迈进。

来源:“纳西话賨”微信公众号

编辑 沈艺

审核 古文丽