澄江动物化石群

位于云南省玉溪市澄江县城

以东5公里的帽天山

是早寒武纪珍稀动物化石的发现地

澄江化石地于1984年被发现

截至2012年

澄江化石地发现化石共涵盖16个门类

200余个物种化石

被国际古生物界誉为

“二十世纪最惊人的科学发现之一”

(澄江化石地博物馆化石墙)

澄江动物化石群主要由

多门类的无脊椎动物化石组成

门类相当丰富,保存非常精美

其中不仅有大量海绵动物、腔肠动物

腕足动物、环节动物和节肢动物

而且有一些鲜为人知的珍稀动物

以及形形色色的形态奇特

现在还难以归入任何已知动物门的化石

化石研究

1984年7月1日

中国科学院南京地质生物研究所的

研究生侯先光在帽天山考察时

首先发现纳罗虫和其他软体动物化石

揭开了5.3亿年前

寒武纪“澄江动物化石群”的面纱

(澄江动物群首发点)

侯先光对澄江动物进行了初期研究后

于1990年初

赴瑞典进行跨国合作研究

在国外的几年合作中

他对叶足类动物化石、蠕虫化石、节肢动物

等动物化石进行了一系列研究

经过十多年的研究

侯先光已发表科研论文60余篇

反映了澄江动物化石群研究的重大成果

这些研究成果曾发表在国内科研刊物

以及美国、英国、瑞典等国家

有影响的科研刊物上

(侯先光先生蜡像)

另一位早期研究澄江化石的研究者

是南京地质古生物研究所研究员陈均远

澄江动物化石群对外公布不久

他便于1987年4月底

与澄江动物化石群的发现者侯先光等人

组成课题组赴澄江帽天山

进行大规模的考察和发掘

之后,他几乎年年不断地带着课题组到

帽天山、马鞍山、大坡头等

动物化石集中区考察和发掘

先后与课题组的周桂琴等采到一批

珍稀的云南虫、奇虾等动物化石

(澄江化石地博物馆大厅)

1995年

陈均远在英国《自然》杂志上

率先提出云南虫属于脊索动物

为地球最早的脊索动物的新见解

1996年

以陈钧远为首的科学家正式提出

寒武纪生命大爆发的广义进化论

对传统的达尔文渐变进化论提出了挑战

在陈均远主持下

一个以跨国科学家小组为核心的

早期生命研究中心已经形成并同步发展

自1987年以来,陈均远和课题组

对在澄江帽天山采集的化石进行研究后

已完成50余篇科研论文、3本专著

并引起了国内外科学界的关注和重视

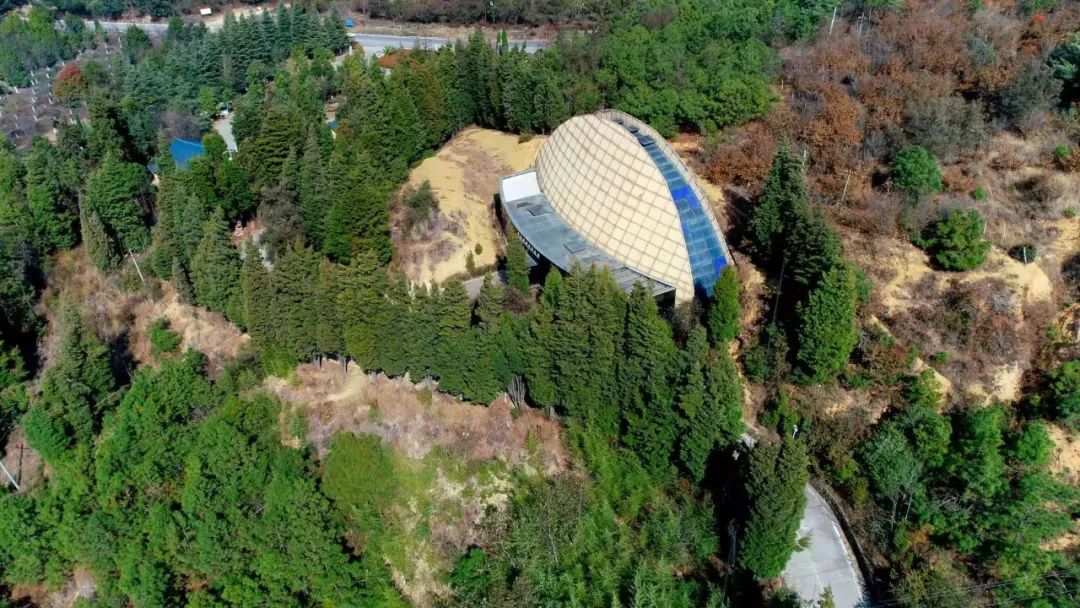

(帽天山首发地航拍)

化石孕育

门类丰富、保存完整精美的澄江动物化石

(化石标本)

之所能完美地保存下来

是因其具有极其特殊的自然环境

在寒武纪早期

滇东、黔西、两广一带是海域

澄江位于滇中隆起的扬子江浅海域区

靠海岸较近,容易聚集泥质的沉积物

这时期气候温暖,海水矿物质丰富

海绵、蠕虫、节肢动物等底栖动物

水母状动物等浮游动物

多门类的游泳动物与藻类、植物大量出现

后来这些海栖动物和植物

突然被风暴和洪水

或其他意外涌来的泥质沉积物埋藏

隔绝了空气,不易腐烂

在不再遭遇外界破坏的条件下

软体很容易保存下来

天长日久变成为化石

(活化石鲎)

澄江动物群是世界最古老

保存最好的惟一一个多门类动物群

澄江动物化石群的发现

填补了地球早期

生命演化的一个空白

为揭开寒武纪早期动物爆发性出现的奥秘

提供了极为宝贵的科学依据

由于澄江动物化石群保存的完善程度

分异度、层次之多及分布地区之广

均在加拿大布尔吉斯页岩动物群之上

因此成为了世界古生物之最

(澄江古生物研究所)

化石保护

澄江动物化石群又正处于寒武纪早期

地球生命存在形式突然出现了

从单样性到多样性的飞跃

为寒武纪生命大爆发开辟了一条崭新的大道

保护好澄江动物化石群遗址

就是保护好了地球生命演化的历史

联合国教科文组织于1992年2月

在“世界地质(含化石)

遗址工作组特别会议”上

将澄江动物化石群列入了

东亚区优先一等第4号古生物遗址

编入了《全球地质遗址预选名录》

2011年1月14日

中国政府向联合国教科文组织

提交世界遗产申报材料

标志着澄江化石地正式成为

中国2011年世界遗产申报项目

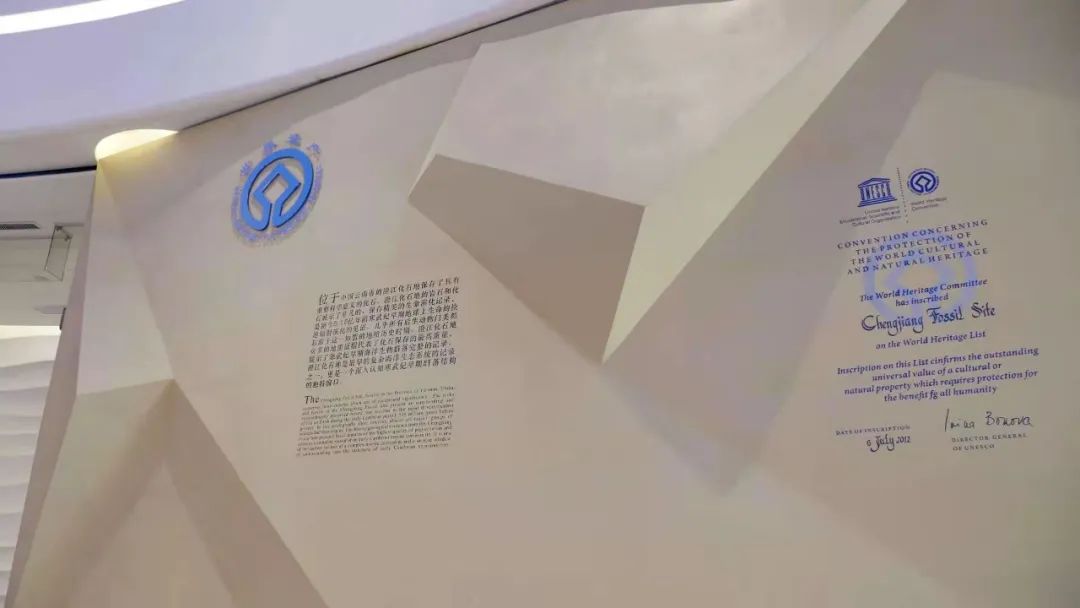

2012年7月1日

在俄罗斯圣彼得堡召开的

第36届世界遗产委员会会议宣布

将中国澄江化石地

正式列入《世界遗产名录》

(澄江化石地成为世界文化遗产声明)

云南省人民政府根据自然遗产保护要求

建立了澄江动物化石群省级自然保护区

保护区以帽天山为中心

向南北各延伸4公里

面积约18平方公里

并依据国际惯例向地下延伸50米

依据云南省制定的

《澄江动物化石群保护规定》

保护区分为三个功能区

中心区、南部实验区、北部缓冲区

并作出了不同级别的保护

(帽天山)

目前,提供野外科学研究的

帽天山古生物研究站已投入使用

位于澄江县城的澄江化石地自然博物馆

已经建成

化石保护区

扩大至33.69平方公里

(澄江化石地博物馆)

这些工程的建设

为国内外古生物学家

提供了良好的科研场所和丰富的科研内容

也为普及科学知识提供了良好的基地

来源:云南地方志

编辑 沈艺

审核 李元