“南诏大理国立国516年,几乎与唐宋王朝相始终。大理成为南诏大理国的首都和云南政治、经济、文化中心,创造了璀璨夺目的文化,遗留下诸多文物古迹,至今仍然光芒四射、照耀千古。”

5月26日,由大理州文化和旅游局、大理州政协文化文史和学习委员会、大理州白族文化研究院主办的“大理文化与旅游公益讲座”第四讲在大理州图书馆开讲,本期讲座由大理州南诏史研究会会长李公讲授《南诏大理国史概述》。

李公从南诏大理国的兴衰、过渡,南诏大理国的政治制度、社会经济、民族分布和文化艺术等方面,通过详实的史料、生动的讲述,将一部穿越时空长河的历史画卷呈现在大家眼前。听众纷纷表示:“受益匪浅,对南诏大理国的历史和文化有了更清晰的认知,也更深刻地体会到大理这块土地的神奇魅力。”

(《张胜温画卷》局部,大理州博物馆展陈)

(《张胜温画卷》局部,大理州博物馆展陈)

唐玄宗开元二十六年(公元738年),兴起于今大理巍山南部的蒙舍诏在唐王朝的支持下兼并了其他五诏 ,“徙居太和城”,南诏国自此崛起。至1254年,忽必烈率蒙古大军征灭大理国,雄冠中国西南516年的古都盛世岁月,消隐在苍山东麓和洱海西岸200多平方公里的“百二山河”。

(元世祖平云南碑,位于大理古城三月街)

(元世祖平云南碑,位于大理古城三月街)

今天,我们不妨走进那些遗落在自然山水的历史胜迹,去探寻那段道不尽的传奇。

太和城遗址

太和城遗址位于太和村,北距大理古城约8公里,是南诏开国都城。1961年3月,太和城遗址(包括南诏德化碑)被公布为全国第一批重点文物保护单位。

(从太和城远眺苍洱坝子)

(从太和城远眺苍洱坝子)

东有洱海作为天堑城壕,西面是平均海拔超过3000米的苍山屏障,南诏又立龙首关、龙尾关扼守南北,便是今天大理上关、下关的位置。凭据易守难攻的险要地势,太和城可谓固若金汤。

(龙尾关)

(龙尾关)

太和城作为南诏都城的40年间,经历了两次著名的天宝战争,唐王朝几十万军队先后在城外一败涂地,全军覆没。

(太和城内城金刚城遗址)

(太和城内城金刚城遗址)

南诏王阁罗凤认为“生虽祸之始,死乃怨之终”,命各地收唐亡将士等尸,葬而祭之,建“大唐天宝战士冢”。

(大唐天宝战士冢,位于下关天宝公园内)

(大唐天宝战士冢,位于下关天宝公园内)

766年,南诏王阁罗凤在太和城外立德化碑,碑文叙述了天宝战争前后的经过,阐明了不得已叛唐的原因,希望与唐王朝重新结好。

南诏德化碑高4米,宽2.46米,堪称唐碑中的精品,是保存了南诏早期许多真实丰富史实的宝贵遗产。

(南诏德化碑局部)

(南诏德化碑局部)

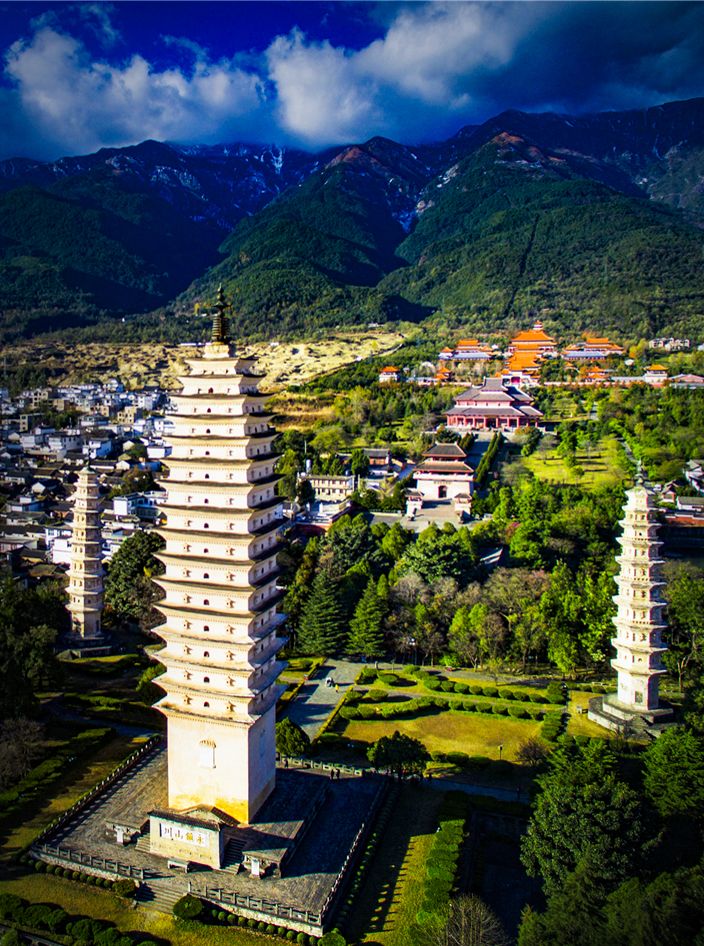

崇圣寺三塔

南诏大理国佛教盛行,被誉为“佛都”和“妙香国”。在大理古城北约1公里处,崇圣寺三塔永镇山川,静诉着“成古云霄三塔影;诸天风雨一楼钟”的千年风霜。

(杨继培 摄影)

(杨继培 摄影)

崇圣寺三塔始建于南诏第10代王劝丰祐时期,经历代扩建,到宋代大理国时期规模达到巅峰。大理国22代国王中,就先后有9位到崇圣寺出家为僧,此况可谓空前绝后。

现崇圣寺建筑群落为重建,整体布局为主次三轴线,分八台、九进、十一层次,砖瓦、阶柱间一脉相承的皇家国寺风范,自成威仪和磅礴之气。

三塔主塔名千寻塔,另有两个小塔分列南北,三塔鼎足、浑然一体。千寻塔现存高度69.13米,底宽9.9米,是中国现存座塔最高者之一,与西安大雁塔、小雁塔同为唐代典型塔式。三塔是妙香佛国的千古见证,也是大理的标志和象征。

(杨士斌 摄影)

(杨士斌 摄影)

巍宝仙踪 寻根南诏

巍山巍宝山集中国道教名山、国家级森林公园、中华彝族祭祖圣地于一身,尤以南诏发祥地而闻名。南诏祖先细奴逻昔日躬耕于此,经数代经营,至第四代诏主皮逻阁时一统六诏,被唐王朝册封为云南王,遂创南诏基业。

唐开元二年(公元714年),南诏第三代王盛逻皮获御准为其祖父细奴逻塑金身盖庙,这就是巍宝山最古老的一座殿宇巡山殿,又叫南诏土主庙。

大殿供奉细奴逻像,两厢祭十二代王,院内有《南诏图传》浮雕,图文并茂地记述了细奴逻得到观音点化,建立南诏的神话故事。

剑川石钟山石窟 一部刻在石头上的南诏大理国史

剑川石宝山有着“白族歌城”的美誉,每年石宝山歌会万人对歌的盛况千年不衰。“北有敦煌壁画,南有剑川石窟”,石钟山石窟就散落在这漫山的苍翠之中。

石钟山石窟开凿于南诏、大理国时期,分布于石钟寺、沙登箐和狮子关三个区域,共有17个窟,堪称一部刻在石头上的南诏、大理国史。

(第一号窟南诏第六世王异牟寻议政图)

(第一号窟南诏第六世王异牟寻议政图)

石窟造像内容丰富、构思独特,具有浓郁的民族风格和鲜明的地方特色,被史学界誉为“南天瑰宝”。

(第二号窟南诏第五世王阁罗凤议政图)

(第二号窟南诏第五世王阁罗凤议政图)

南诏王议政图、阿嵯耶观音像等,一幅幅雕工精绝的艺术杰作,带领我们千年回眸,一睹古国遗风。

(第十一号窟南诏第一世王细奴罗及后妃男女从者像)

(第十一号窟南诏第一世王细奴罗及后妃男女从者像)

文旅头条融媒体记者 夏仕华 文巍山县文化和旅游局、剑川县文化和旅游局、苏金泉、夏仕华 图责编 龚怡丹审核 马永虎