曾几何时

云南给人留下僻远和落后的印象

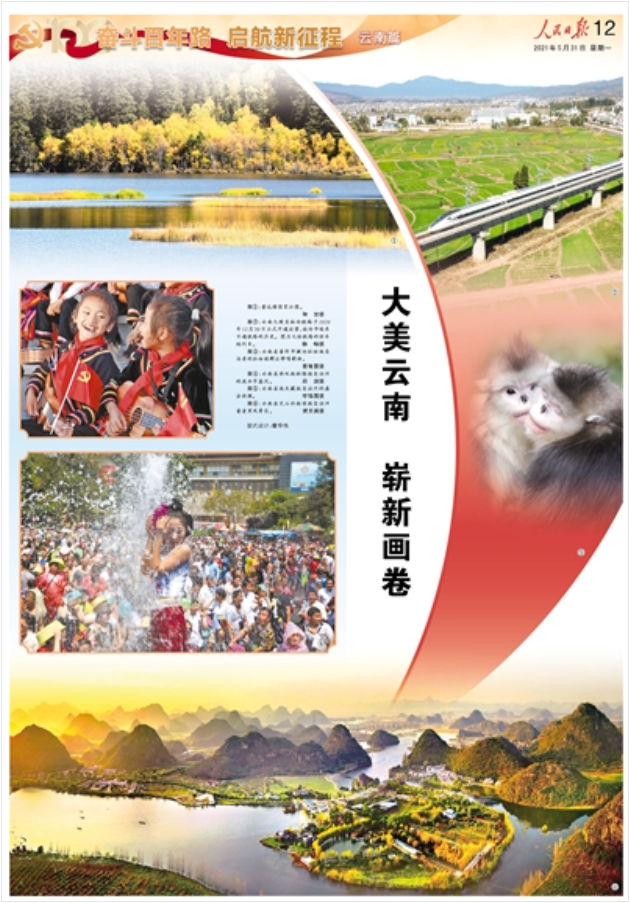

如今云南发展进位争先

GDP全国排名上升至第十八位

解决了困扰千年的绝对贫困问题

各项事业沧桑巨变

以“美丽”取代“贫困”

成了许多人心中的“诗和远方”

5月31日

人民日报《奋斗百年路 启航新征程· 云南篇》

专题报道了云南的高质量绿色发展之路

云岭大地上

大理是如何走出自己的幸福之路的?

一起来看

大理:水清岸绿留乡愁

古朴自然的村庄,碧波荡漾的洱海,一条优美蜿蜒的生态廊道将它们分隔开来。苍山洱海间,这条生态廊道宛若一条绿色围巾,将沿湖的白族传统村落连接起来。

2015年1月,习近平总书记在云南考察时强调,“一定要把洱海保护好”。随后,大理白族自治州全面打响洱海保护治理攻坚战,全力推进环湖截污、生态搬迁、矿山整治、河道治理、环湖生态修复等,开启了洱海保护治理及流域转型发展新征程。

作为其中一项重大工程,环湖生态廊道建设涉及环洱海流域湖滨缓冲带790多公顷的生态修复和湿地建设、129公里环湖生态廊道、23个村1806户居民的生态搬迁、30公里污水管网完善、5个带有湿地修复功能的科研实验基地建设等。

生态廊道上,绿树红花相映成趣,到处是拍照留念的游客。目前洱海生态廊道主体工程已经完工,正在进行景观提升等附属工程。“生态廊道既是人与湖的界线,让洱海能够‘透透气’,又让人们有了更加亲水的平台。”洱海生态廊道建设指挥部行政部部长薛敏说。

2020年,洱海全湖水质7个月达Ⅱ类、5个月达Ⅲ类,国考断面水质评价为优。“通过生态廊道拦截污水、减少污染物排放,恢复湖滨生物多样性,让湖区面积扩大了10公顷。”薛敏说,“生态廊道还给大家一个水清岸绿、鱼翔浅底的生态空间。”

“梦幻般的大理山水,放飞我们美好的希望……”洱海之滨的古生村村口戏台上,回荡着一曲新填词的白族大本曲说唱。“洱海治理得越来越好,水更清、景更美了。”村民何利成最近爱上了湖滨散步,“儿时的快乐好像又回来了!”

(杨继培 摄)

5月30日,新华网发文

《云南:绘就绿意盎然的“诗和远方”》

对大理探索绿色发展之路

绘就绿意盎然的乡愁答卷

也作了报道

接着来看

绿水青山、蓝天净土,生物多样性丰富的彩云之南是“动物王国”“植物王国”“物种基因库”,也是我国西南生态安全屏障,承载着多民族生机永续的美丽乡愁。

极小种群得到有效保护,濒危动植物实现恢复性增长,人与自然和谐共生的美好画卷徐徐展开。近年来,云南践行“绿水青山就是金山银山”理念,探索绿色发展之路,绘就绿意盎然的乡愁答卷。

大理:留住绿水青山间的美丽乡愁

“碧波荡漾、白云悠悠,洱海边有我最美的守候……”云南大理市湾桥镇古生村村民何利成如今时常面带微笑,品着茶,听着歌曲《乡愁大理》,看着碧波荡漾的洱海。

在他记忆里,以前的洱海也是这样,水边都是沙滩,水质很好。可随着大理城市建设不断推进,加之一年上千万人次的旅游流动人口,洱海生态环境不堪重负,水质急速下降。

云南铁腕治湖,从2016年起全面打响洱海治理攻坚战。“十三五”期间,大理州累计投入329.8亿元治理洱海;拆除环湖1806户生态搬迁户的房屋,腾退近岸土地1029亩。

2017年,洱海流域2400多家餐饮和民宿按下“暂停键”,何利成家客栈被关停。2018年,他将房子整体后退7米,耳房部分拆除。

“就这样拆掉,很难过。”何利成说,但看到洱海清了,环湖生态廊道建好了,感觉付出是值得的。

迷人的高原明珠洱海,碧波荡漾,岸边草地林地绿意盎然,一步一景,仿若入画。

不只洱海,云南各地为留住美丽乡愁,都吹响号角,迈出步伐。

“我们坚决打赢打好污染防治攻坚战,已完成污染防治攻坚战阶段性任务,实现阶段性目标。”云南省生态环境厅副厅长兰骏介绍。

“十三五”以来,云南举全省之力打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”和“八个标志性战役”,特别是九大高原湖泊保护治理实现从“一湖之治”向“流域之治”的彻底转变。

全省空气环境质量继续保持优良,16个州市政府所在地城市空气优良天数比率连续五年保持在98%以上;九湖中劣V类水体从2015年的4个减少为1个,抚仙湖、泸沽湖水质稳定在I类;对274家涉镉等重金属重点行业企业进行整治,划定全省耕地土壤环境质量类别,建立全省建设用地土壤污染风险管控和修复名录……

兰骏说,云南全面加强生态环境保护,推动生态文明建设实现历史性突破,生态环境质量明显改善。

(工人为大理市环洱海流域湖滨缓冲带生态廊道的鲜花浇水,2021年1月11日摄。新华社记者 江文耀 摄)

“昔日荒山岭,今朝绿成荫。”森林覆盖率达65.04%、划建各级各类自然保护地360余处……七彩云南,是无数人的“诗和远方”。这里望得见山,看得见水,让人记得住乡愁。

“生态环境好了,乡愁才有寄托。”何利成说。

来源 大理发布

责编 马寅瑞

审核 李元