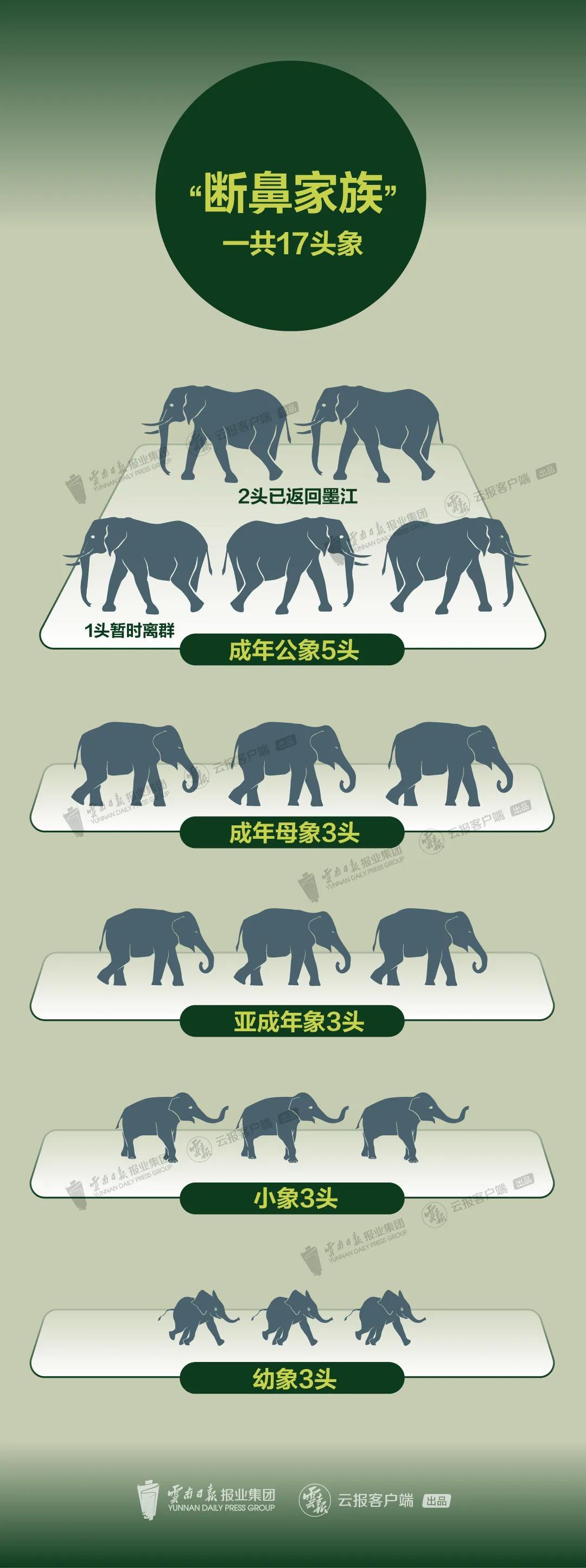

象粉们

你们关心的

“萌象旅行团”

又来汇报最新动向了!

截至6月9日17时

象群总体朝西南方向

迁移3.7公里

持续在云南省玉溪市易门县十街乡活动

走累了

躺下睡一会儿

大可爱们睡着了

还仿佛在微笑

密林中

探索的身影

独象离群4天

于6月8日18时30分进入昆明安宁市

在八街街道西南方的密林里活动

距离象群约12公里

来看看离群前后

它的对比照

没有离群前的公象

离群后的公象

总的来说

人象平安

当云南最野的象

喝了当地最烈的酒

会是一番怎样的景象?

前几天

象群里一头“干饭象”

吃了村民家里的酒糟

结果当场醉倒

一夜宿醉后

第二天掉了队

还好

聪明的它追赶上了大部队

象往云南

自古以来

云南人与大象之间

一直都有不解之缘

不信?

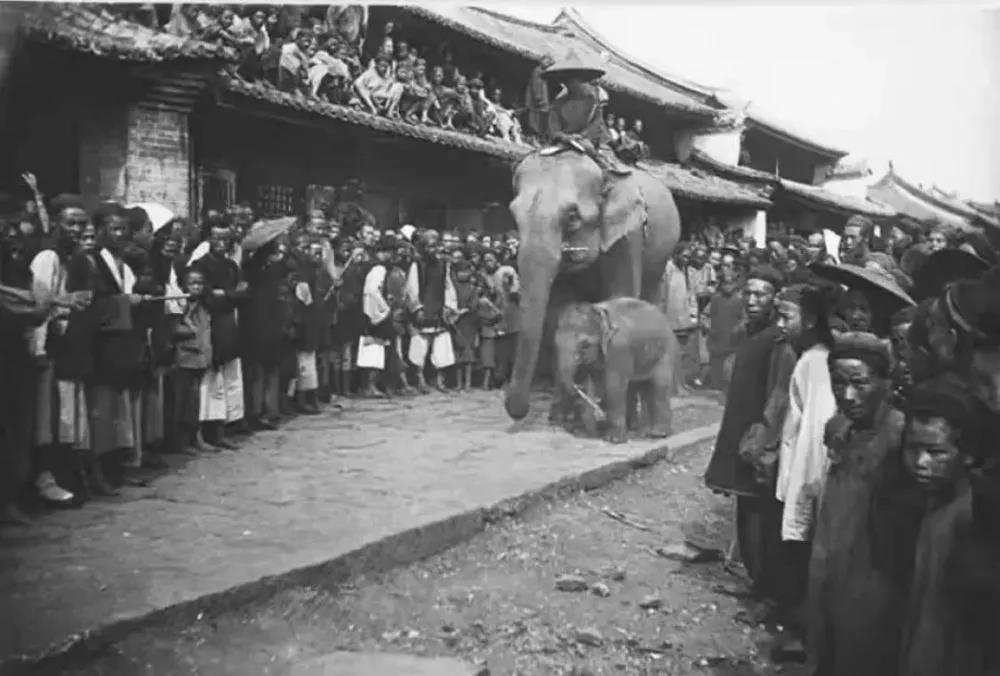

一起来看这幅保存在

云南省博物馆的

《乘象图》

画中有两头大象,上面这头大象回首侧视,象背上驮着一个鞍座,里面坐着一位老太太一位怀抱婴儿的少妇还有一个嬉戏的小孩,鞍上放有雨伞、食物、包袱、水罐等物品,鞍前象颈上坐着赶象人和如今的专车出行比起来“象车”可拉风多了。

再来看看画面下方,另一头大象驮着两个筒状物,脖颈上骑着一名头戴斗笠的男子,这名男子看起来像是运货的商人。

(《乘象图》的完整版)

这是云南省博物馆馆藏的6幅描绘和记录云南少数民族风俗的清代画作之一。据考证,早在古滇国时期,大象便是重要的生产和交通工具。负重致远如同中原之牛马,“乘象”“象耕”是当时典型的文化特征。

汉代司马迁的《史记•大宛列传》

曾经记载

“有乘象国,名约滇越”

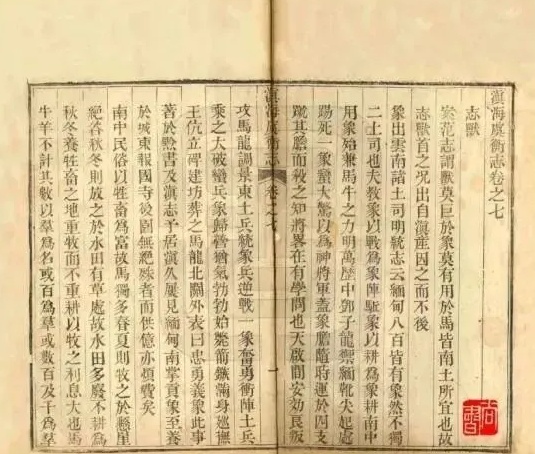

《滇海虞衡志》卷七

记载“象出云南诸土司”

司马迁所说的滇越

就是今天的云南

温顺的大象

是云南各民族尊敬的动物

(《滇海虞衡志》图源云南日报)

(骑象人物铜像 19世纪 高21.5厘米 云南省博物馆收藏 邢毅摄影)

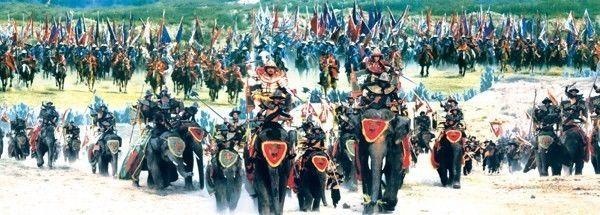

云南一带的战争

也常有驯象参战

作战勇猛

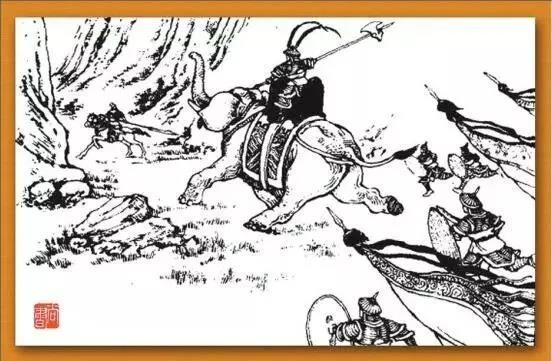

《三国演义》连环画

“诸葛亮七擒孟获”中的象战画面

更是深入人心

(云南日报资料图)

放在今天

如果拍成电影

画风大概是这样的↓↓↓

1639年

徐霞客游历途中

曾亲眼所见:八月初八日……冈头有村,倚西冈东向,是为象庄,此未改流时土酋猛廷瑞畜象之所也。

此外

大象与昆明也是“缘分颇深”

象眼街

昆明人一定听过

却不一定知道

这条长度仅有229米的街道

记录了昆明与大象的“渊源”

为什么叫象眼街?

有人说

是因为过去这条街铺的青石板上

有一个天然形成的图案似大象头

其中象眼尤其明显

于是就把它取名象眼街

也有的说

是因为大象经过这里

长跪不起,待大象起身后

石匠就在地上凿出一个大象头图案

这个图案也是突出了象眼

所以叫象眼街

事实上

昆明的象眼街

明清时是云南府署的象房所在地

所谓象房

就是蓄养大象的园林和房舍

饲养边疆或友邻进贡的驯象

象房房舍高大,园林宽敞

有水塘有草地有树林

供大象走动

以前的昆明人

还能看到大象在盘龙江洗澡呢

想象一下这个画面

一定是全城轰动!

明代昆明有首竹枝词

写的就是大象在盘龙江洗澡的事

盘江轻荫夹绿槐,香车笋轿锦成堆。

千钱更赁楼窗坐,只为河边洗象来。

据说,象眼街的象房,最多时蓄养过30多头大象,象房关不下,还在报国寺大门附近,另外建盖象房。其中,最老的一头大象,还是缅甸头人赠送给沐氏最后一位黔国公——沐天波的,它经历过吴三桂入滇、永历帝缅甸避难、明清交替等历史剧变,最终老死在象眼街的象房里。

由此可见

云南人和大象可谓是

延续千年的不解之缘

人象和谐共生

是所有人的共同愿望

来源 云报客户端

责编 马寅瑞

审核 陈大衡