红军长征柯渡纪念馆位于云南省寻甸回族彝族自治县柯渡镇丹桂村,是中央红军长征途径寻甸时的驻地。应了“可渡”的谐音,红军两过柯渡,并由此渡过金沙江,实现战略转移,开始由南往北挺进。现在,柯渡红军长征纪念馆就坐落在一大片普通民居之中,大院里一颗红色五角星格外亮眼。

简介

1935年4月28日,中央红军长征进入寻甸县,4月29日发布《关于我军速渡金沙江在川西建立苏区的指示》,4月30日,毛泽东、周恩来、朱德、张闻天、王家祥等中央领导进驻柯渡镇丹桂村,并对抢渡金沙江作出了具体部署,甩掉身后数十万追兵。

1936年4月4日,贺龙、任弼时、关向应、萧克等同志率领红二、六军团再次长征进入寻甸县,并于4月9日进行了著名的“六甲之战”,打退了敌人的追击,连克10座县城,从丽江的石鼓渡口胜利渡过金沙江。

为纪念红军长征,1977年10月,云南省人民政府在昆明市寻甸回族彝族自治县柯渡镇丹桂村建立了柯渡红军长征纪念馆。1983年,纪念馆被公布为第一批全国重点文物保护单位。1992年被确定为省近、现代史及国庆教育基地,1997年被省委、省政府命名为云南省爱国主义教育基地。

一栋小楼,一项重大决议

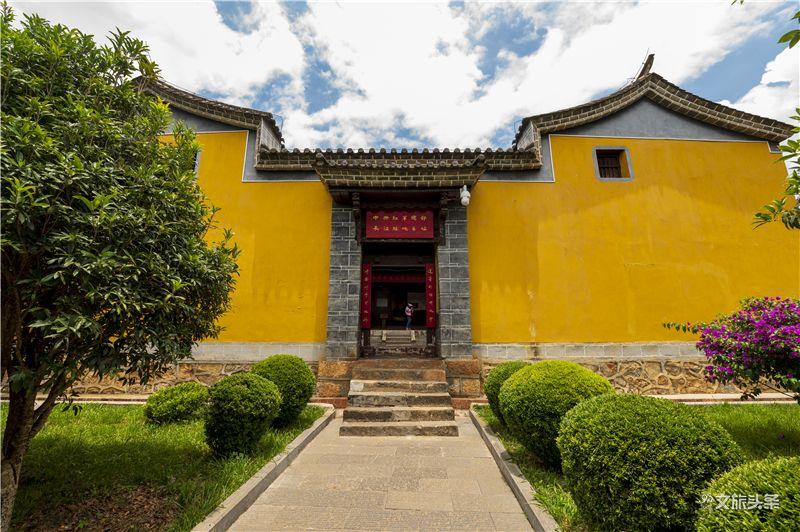

红军长征柯渡纪念馆外观是一座广式小楼,这曾经是当地一位开明乡绅的宅院,红军长征路经此地时,他主动让红军进驻自家大门。这座普通的村中院落,酝酿了红军长征军事上的重要转折。如今,经过复原修建,柯渡纪念馆占地约3000平方米,包括中央红军总部长征驻地旧址、总参谋部作战室、毛泽东、周恩来、刘伯承、朱德等中央领导人路居旧址,以及一个文物展厅。在这栋广式楼房的石库门上,写着一副对联:“居丹桂运筹帷幄,渡金沙用兵如神”。

走进纪念馆,中央红军总部驻地旧址上复原了中央领导人在此运筹帷幄的场景,一段波澜壮阔的历史也在此书写。那是遵义会议结束后的1935年4月29日,中央军委在这间小屋里对抢渡金沙江做出具体部署,命令先头部队抢占皎平渡,红军得以用七只小船,花费七天七夜,不失一人一马,顺利度过金沙江,甩掉身后的数十万追兵。

馆内陈列着当年红军使用过的马灯、草鞋、部分烈士遗物等一件件珍贵的文物,向人们讲述着革命先辈们的英勇故事。

一条标语,一段致歉

在柯渡纪念馆的文物陈列展厅中,一块展板引起人们的关注,上面印着一句标语——“红军绝对保护回家工农群众利益”。一条标语,一段致歉。1935年,红军先头部队抵达丹桂镇时,因不了解当地的生活习惯犯了禁忌。据记载,朱德总司令因此命红军宣传员用紫土在清真寺墙壁上写下这句标语,让柯渡的百姓真正知道,红军尊重少数民族利益。尽管历经多年战乱,当地民众仍然坚持用堆柴挡住标语的方式,保护红军留下的笔墨,让标语留存至今。

一只小号,一段鱼水情

文物陈列展厅中有一只来自于村民捐赠的小号,小号的主人是一位红军冲锋号兵。1936年夏天,红二六军团路经寻甸鸡街镇,红军小号兵在行军途中磨烂了草鞋、走肿了双腿,拖着一双血肉模糊的脚走到一位老奶奶身边求救,老奶奶一家人收留了小红军,把他藏在自家竹园里,罩在一口大铁锅底下,躲避追查的敌军。同时也采集草药,帮助小红军疗伤。十多天后,小号兵身体基本恢复,主动提出帮忙干农活。一个月后,小红军伤愈,出发追赶大部队前,为感激老奶奶一家人的帮助,他将一把军号,也是他的武器留给了这家人。

86年前,红军在这里实现战略转移,党的民族平等政策在此得到广泛宣传,柯渡回族民众为红军送上粮草,13名回族青年受到感召,跟随红军开始远征……直到今天,一览红军长征柯渡纪念馆,聆听那段历史,仍能让人感受到长征精神的伟大,感受到革命先辈们的英勇,让人们忆起那段民族战友情。

文旅头条融媒体记者 刘娅娟 文 邓斌 图责编 龚怡丹审核 陈大衡

文旅头条融媒体记者 刘娅娟 文 邓斌 图责编 龚怡丹审核 陈大衡