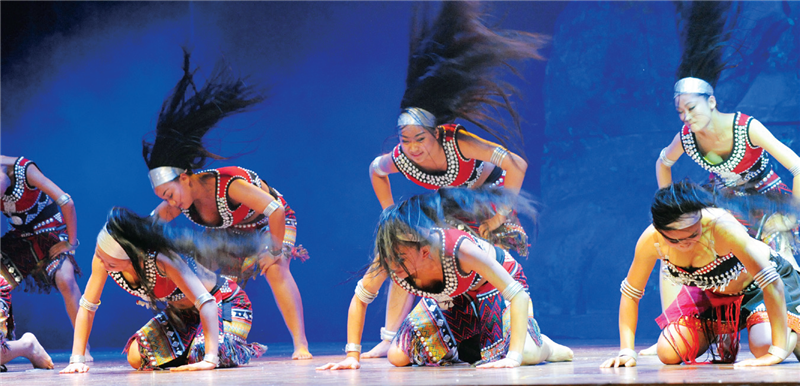

“甩发舞”是广泛流传在西盟佤族妇女中的一种自娱性舞蹈,产生年代已久。自古以来,佤族妇女就酷爱长发,以长发为美,并从小习惯长发披肩。每当妇女在竹槽下用水洗净头发后,都要低头梳整甩发晾干,“甩发舞”便由此而来。近年来,“甩发舞”被文艺工作者用来与“木鼓舞”“象脚鼓舞”“铓锣舞”等编创在一起跳,在国内外跳出了名气,并多次获奖,使甩发成了佤族舞蹈的标志性动作之一。

很多人认识普洱便是从佤族的 “甩发舞”开始的。听一位前辈讲:有一年,云南省举行全省少数民族文艺会演,有位云南省电视台的记者对会演进行采访报道。当普洱市西盟佤族自治县民族歌舞团的《甩发舞》随着一阵阵“咚咚咚”的木鼓声展现在舞台时,他简直惊呆了。

佤族姑娘甩起的黑头发,在舞台上就像飘着一块块黑绸缎,想不到佤族的“甩发舞”竟这般神奇迷人,整个剧院响起一片掌声。从此,他就更加深入地认识了西盟佤山,从此佤族姑娘的黑头发,就一次次地吸引他到西盟进行采风拍摄。

作为一个在西盟生活了多年的文艺爱好者,佤族的“甩发舞”产生于何时何地,这样的问题是必须弄清楚的。我曾走访过许多佤族老人,也走访了多名西盟文艺战线上的前辈,现在我可以自豪而且负责任地告诉您:佤族“甩发舞”源于西盟,这是千真万确的事情。

西盟县的几个老文艺工作者都这样告诉我:1980年,当时的西盟县宣传队(后改称“西盟县民族歌舞团”,现为县民族文化工作队)队长钟成学及演员李扎俄等同志,在岳宋乡一个叫小新寨的佤族寨子演出时,一个名叫娜媛的佤族妇女看到他们演出后激情焕发,高兴得情不自禁地当众跳起了父母传授给她的“甩发舞”。

(西盟勐梭龙潭)

在当时,这个舞蹈连很多佤族人都没有见过,大家都感到新奇而又很有特点,就把娜媛请到县宣传队来跳。后来县宣传队的文艺工作者就根据娜媛跳的原创舞蹈,把这个遗落在民间的佤族舞蹈进行加工改编后搬上了舞台,并在全省全国一炮打响,先后获得了中华民族舞蹈精品提名奖等多项奖励。后来,佤族“甩发舞”便在全省佤族地区传开了。

(西盟木依吉景区)

进入 上世纪九十 年代以后,中央民族歌舞团、云南省歌舞团及全国很多省、市歌舞团都对佤族《甩发舞》剧目进行了精心加工,从而使佤族“甩发舞”不断完善,艺术水平不断提高,不但“甩”遍了全国,还“甩”向了世界,一位外国友人看了佤族“甩发舞”后说:“想不到中国佤族姑娘的头发跳舞如此厉害。”

(西盟龙摩爷景区)

2014 年,《甩发舞》荣获云南省群众文化最高奖 “彩云奖”,再次引起社会各界强烈反响,极大地提升了西盟佤山的知名度和美誉度。 “甩发舞”源于佤族先民的生活,是她们内心世界的自白,是她们自娱自乐生活的一部分,是她们对历史的倾诉,对未来的展望,据说还有“祝愿父母长辈们健康长寿之意”。

佤族“甩发舞”是从生活中长期演绎升华的一种展示自己美貌和秀发的民间舞蹈,既可以独舞,也可以群舞,它通常与木鼓舞结合,流行于所有佤族地区。跳起舞蹈时,头发时而上时而下,时而前时而后,随着木鼓的节奏,由慢到快越甩越猛,前后甩、左右甩、转甩、跪甩…… 宛若火焰升腾,仿佛劲风撩草,又似瀑布飞溅,豪迈粗犷,飘逸大方,潇洒刚健,野性十足,充满佤族妇女特有的活力。

甩发舞节奏强烈,动作优美潇洒,展现了佤族姑娘热情奔放、纯朴爽朗、美丽自信的性格。佤族姑娘飘逸的长发,甩得是那么自然,甩得是那么爽心,甩出了佤山的神奇,甩出了阿佤人的美丽。阿佤姑娘的黑头发是会跳舞的黑云彩,跳出山的快乐,舞出水的情怀,甩出了阿佤山的灵秀,甩出了阿佤人的风采。

通讯员 苏然 文

部分图片由普洱市文化和旅游局、刘庆明提供

见习编辑 杨奥

审核 邱忠文