园林和艺术有着悠久的缘分,无论是近现代西方绘画大师莫奈、毕沙罗、梵高、克利姆特,还是中国的艺术巨匠吴昌硕、齐白石、张大千等人都喜欢描绘他们日常居住、旅行所见的那些美丽花园乃至梦幻中的神秘花园。《格尔尼卡》《思想者》、安迪沃霍、毕加索、蓝色多瑙河,这些耳熟能详的艺术作品和艺术家也都曾在世博会历史上留下过浓墨重彩的一笔……“博·艺”系列就是新世博园与艺术家之间对话沟通的窗口。

李雪岳:诗意的自然才是人类的家园

李雪岳

◆ 1971年11月生于云南文山;

◆清华大学美术学院高级访问学者;

◆ 中国美术家协会会员;

◆ 中国工艺美术学会会员;

◆ 中国文联文艺培训志愿服务行动圆梦工程主讲人;

◆ 中国美术家协会云南美协会员;

◆ 云南美术家协会理事;

◆ 云南美协油画艺委会委员;

◆ 云南省文史馆书画院创作员;

◆ 云南省教师资格国考考官;

◆ 云南省侨务办“中华才艺培训班”专家;

◆ 云南师范大学副教授;

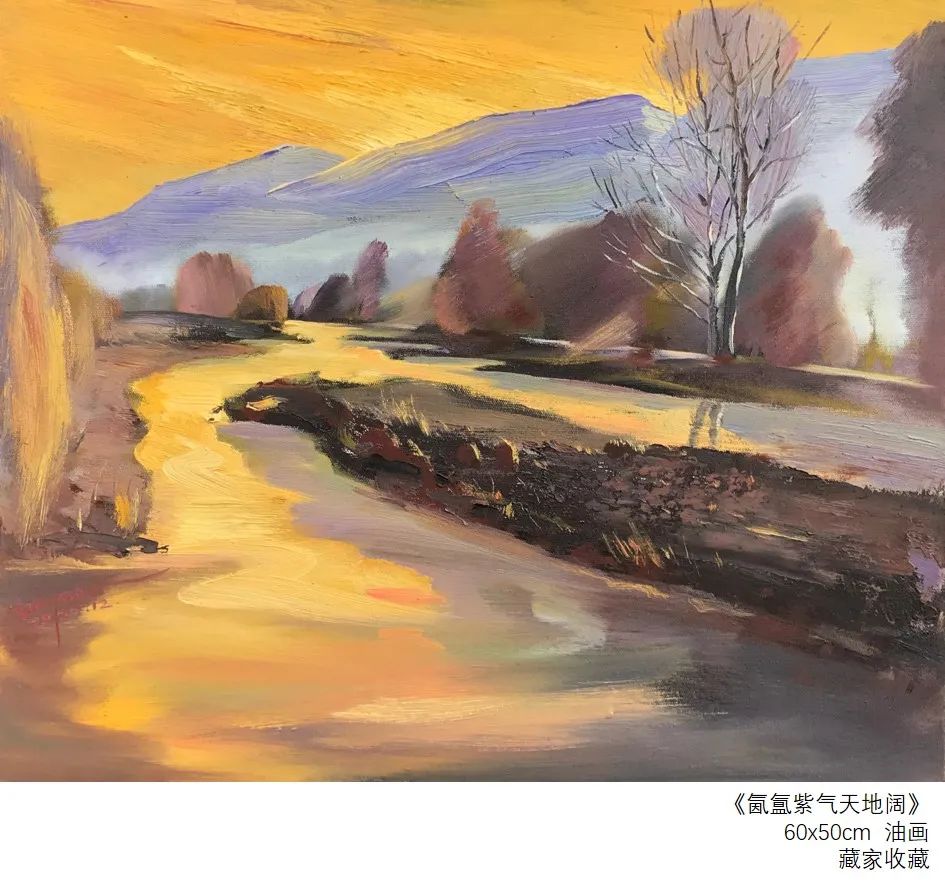

◆ 作品先后参加“第十届全国美术作品展”“携手新世纪——第三届中国油画展”“全国‘吾土吾民——丰域西南’展”“全国《民族百花》奖第五届中国各民族美术作品展”“第七届全国画院美术作品展“第二届全国美术教育教师作品展”等各级展览,作品被美术馆和国内外藏家收藏。

秋收冬藏:世博园将自然与艺术完美结合

李雪岳的作品多受到中国传统文化的熏陶,同时亦得益于云南千姿百态的山川风光,呈现出磅礴大气、挥洒飘逸、韵味悠长的“诗”的意境以及“天人合一”的山水情怀。近年来的作品更多的是在寻找人对自然的观照方式。他说:“自然,在为人类生活提供了物质基础和生存空间的同时,启迪了人类自身思想、艺术的发展。从这个意义上来看,世博园实现了‘自然与艺术共生、艺术为自然赋能’,是非常有价值的。”

(作品图片由艺术家提供)

自然万物自有其生长的规律:春生夏长秋收冬藏。

昆明世博园将这一自然规律融入园林园艺中,这与李雪岳的观点,诗意的自然才是人类的家园不谋而合。达不到人人皆可进入山林寻求大自然的条件,是居住在城市里的当代人不得不面对的状态。故而昆明世博园在城市里留下了一个空间,让人们可以回味生活的本源。

春生:播下一颗“诗意”的种子

作为一个比较内省、充满忧患意识的艺术家,李雪岳认为昆明世博园的一系列活动依托一个集园林、山水、人文一体的平台,开始在“绿水青山就是金山银山”“人类命运共同体”理念的指引下,逐渐探索一条引领城市建设、城市文化的发展之路。

(作品图片由艺术家提供)

对于世博园的发展建议,李雪岳认为文化传承的希望在孩子,文明的发展希望在孩子。人类作为一个族群,地球是自己及各种生物的家园意识应该从孩子培养,因此提出两点:一是用好山水园林这个载体,深挖中国优秀传统文化活动及节日,比如“曲水流觞”“高山流水”“中秋赏月”“元宵观灯”等的形式借用与文化传播,让孩子在家人的陪伴下,体味中国文化的魅力;二是继续举办丰富的中小学生画家园、颂家园、唱家园活动,让孩子的梦想在画、诗、歌中得到呈现。这样,孩子心中就能感受到中国文化中“诗意”的自然、种下一颗“家园”的种子!

夏长:“我是自然创想家”系列少儿大赛

1999年的昆明世博会,以“人与自然·迈向21世纪”为主题,让世界了解了中国、了解了云南,让人与自然和谐发展理念渐入人心。2021年9月,昆明世博新区开发建设有限公司在COP15在昆明召开之际,面向全省中小学生举办了“我是自然创想家”的美术作品征集及评选活动,更是把“人、自然、艺术共生发展,地球需要生物多样性”的观念向孩子、向家庭、向社会延伸。

“对人们来说,环保已不仅仅只是一个概念,更应是一种态度、一种行动和从小就形成的观念。大自然既有令人赞叹的美景,又有让人畏惧的力量,而对于这种力量,孩子们似乎总是比大人更擅长感知。从孩子的作品中我看到了他们对于地球生态的关注,以及孩子们的爱心。他们中有些画技也许还很稚嫩,但是孩子天真浪漫的视角所反映的纯真是成年人所不能及的,他们在绘画时认真用心的态度也很让我感动。”作为此次活动评委的李雪岳如是说。

宁智:自然是人类心灵的栖居地

宁智

◆ 云南大学艺术与设计学院副教授、硕士研究生导师;

◆ 清华大学美术学院玻璃艺术工作室高级访问学者;

◆ 北欧水彩博物馆驻地艺术家;

◆ 云南省美术家协会重彩画及综合材料艺委会副主任。

疲倦身体的自然乐园

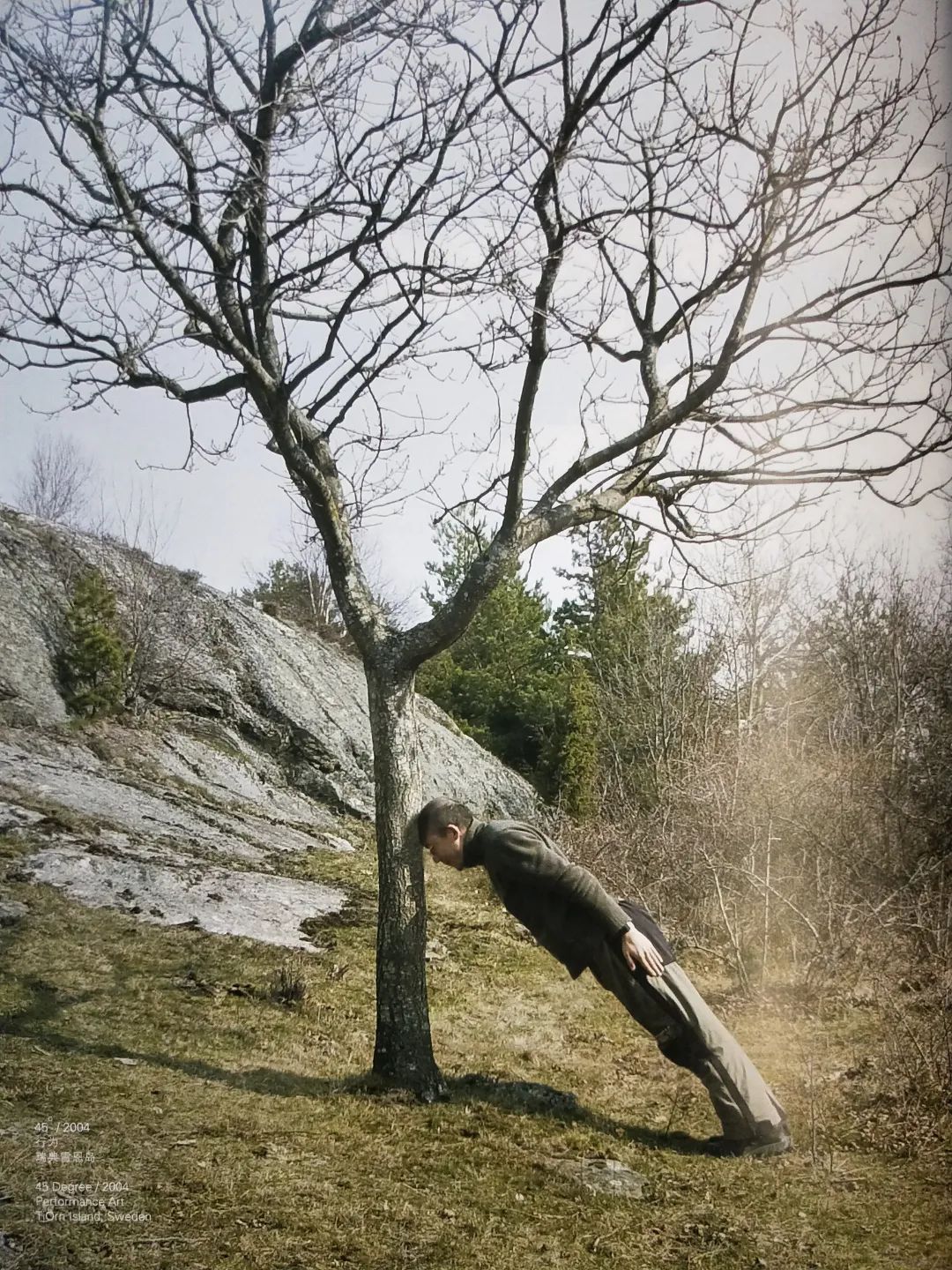

宁智常以装置、行为、影像、绘画、诗歌等形式去表达对人文与自然的关注,他认为自然孕育了人类本体,又丰富了本体以外的精神世界。他认为昆明世博园的园林园艺营造了“身体入画”的园林氛围,成了人们疲倦身体得以放松的自然乐园。

(作品图片由艺术家提供)

他提出,世博园不仅将传统文化融入建筑设计,而且形成了自己独有的一套空间构成的理念式思考。人们通过身体体验世博园的环境,在身体感知中把握现实,重新构造自我认识中的园林园艺世界,通过身心的漫游,情景交融,体验到了世博园这一场地环境塑造的轻松自然的环境。这种对身体与自然的探索,在古典园林空间中做表现的营造手法使得人们得以在现代的建筑空间里实现极佳的回归自然的体验。

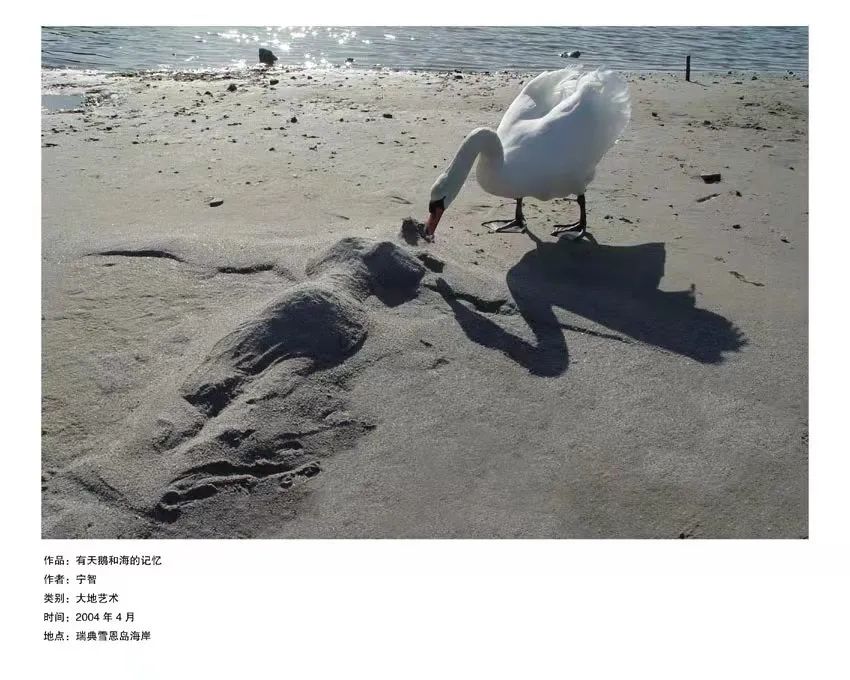

流浪心灵的栖居之所

作为一个游客,宁智认为当人们游览于世博园内的各个园林景观时,脚下铺的石子路虽然相似但是又能隐约看到路与路边景观半遮掩后的景象。这样的设计不仅体现了传统园林的空间和现代审美意识,也让人们觉得对道路的寻觅就是一种心灵体验的趣味。这些对视线进行引导的造园手法的运用,不断激发了人们游赏的自主性,增添了别样的乐趣。

(作品图片由艺术家提供)

除此以外还有植物与植物相互摩擦、植物与自然相互碰撞的声音,诸如雨天有“雨打芭蕉之声”,风过有竹叶摩挲之音,这些感官体验无异于在园内听一场“自然交响乐”,疲惫的身体不仅得到了放松,就连流浪已久的心灵也寻到了归所……

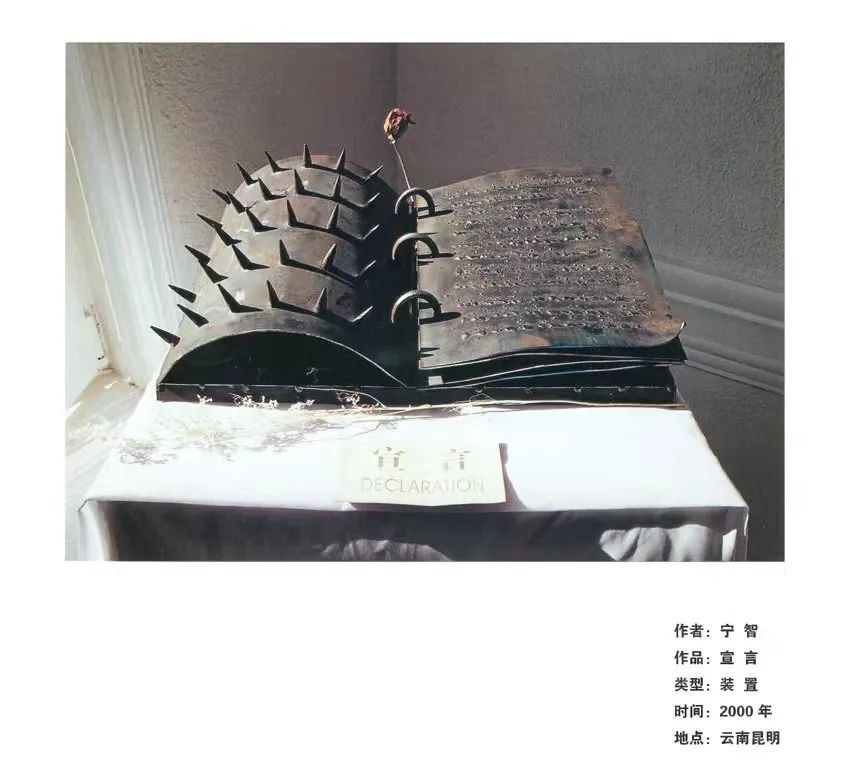

昆明世博园:身心的共同梦想

昆明世博园做到了用山水树石等自然物象特征来描述和概括园林氛围,从山水画里重新认识园林和山水。摒弃了现下的城市居住和游玩完全分离,从“外面”回到居住的空间,仿佛从一个大笼子回到一个小笼子里的问题。昆明世博园运用连环画一样的故事语境,通过程式化的内容编排,用各国各地展现的不同意境塑造了一种另类的建成环境,使得城市花园不再是样板房、样板植物的集合体,而是一个有机生态空间。

世博园不仅延续了当代建筑中的传统文化氛围,还能让中国本土建筑有属于自己的特色和语言。对此宁智也提出,希望世博园将人文艺术介入到自然生态系统中,弘扬传承非物质文化遗产与保护自然生态系统并举,在园区内建立生态艺术博物馆,举办与此相关的绘画写生活动和展览,及音乐会、诗歌朗诵会等等。通过有声有色的活动,让自然生态形象化,以深入人心,让昆明世博园成为人们身心的共同梦想。

文旅头条融媒体实习记者 赵雨晨 文

江蕊先 图

见习编辑 沈梦玲

审核 李元