近日,中国科协调宣部、中国科协创新战略研究院和中国城市规划学会联合发布了第一批“中国工业遗产保护名录”,云南两项目入选,其中便有石龙坝水电站。

石龙坝水电站位于西山区海口镇螳螂川上游,是我国第一座水力发电站。石龙坝水电站的建成,在中国水电史上,具有极其重要的意义。百年风雨,石龙坝水电站依然伫立于螳螂川上。直到今天,这座106岁“高龄”的水电站仍在发电。走进石龙坝水电站第一车间,那台远渡重洋而来的西门子水轮发电机仍在隆隆轰鸣着。

西门子水轮发电机

见证中国水电百年历史

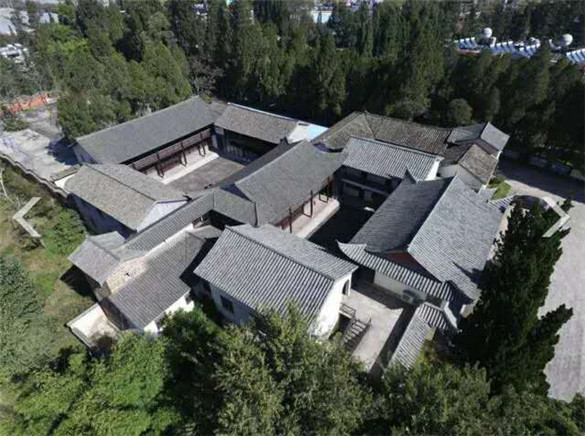

今天,走进石龙坝水电博物馆,跨过高高的门槛,里面是百年前的四合院,古朴大气的院落,斑驳的石板,木结构的房屋,静谧而神秘,望着眼前的一切,仍能近距离触摸石龙坝百年历史。

走进石龙坝水电站第一车间,拱门山裱有一幅对联,上联“机本天然生运动”,下联“器凭水以见精奇”,横批“皓月之光”。“机器”二字,放在当时的特定历史环境下,有着特殊的含义。正是这些机器,将水力资源转化为电力,为昆明人带来了“光亮”。石龙坝水电站的建成,推动了云南造币、水厂、灌溉、五金加工等产业的发展。同时,也培养了云南第一批电力产业工人,成为水电技术工人的摇篮。

历经百余年的沧桑岁月,石龙坝水电站最老的机组仍能正常运转,在保障工农业生产、居民用电的同时,还肩负着调节滇池水位、防洪抗旱、灌溉农田的使命。如今,石龙坝水电站已发展成为集发电、文物、教学、旅游为一体的综合型电站,也是云南省爱国主义教育基地和全国重点文物保护单位。

义商集资筹股成立“耀龙”

1908年,法国人向清政府提出要在滇池出口的螳螂川建设水力发电厂,理由是为正在修建中的滇越铁路供电。此举激起云南各界人士反对,部分有识之士开始主张自办电力。当时的云贵总督李经羲批复,“从今起,二十五年内,不许外人来滇办电!”短短十余字,掷地有声。近代中国,在西南边疆昆明,有一群铮铮铁骨之人。

当时,上海、广州等地已经有了火力发电机,但水力发电在中国却未有前例。修建电站,资金短缺成为最大问题。修建电站,最初的方案是官商合作,但因政府无力出资,云南义商王鸿图提出了商办电站的设想。王鸿图,字筱斋,“钱王”王炽之子,云南商务总会第一任总理,其经营的商号“同庆丰”拥有白银百万两。

1908年,昆明街头出现了这么一则告示:“今有法人企于我滇池出口之螳螂川办电,为吾国吾民之利权所在,为壮我民族之实业,经与云贵总督府初议,拟由本省官商合资自办。兹鉴政府财力所限,如愿意入股集资者,不分卑贱多寡。望即与劝业道索函取章,共促办电早成。”

随后,王鸿图出面领衔筹办电站,联合董润章、刘诚和、袁嘉谷等19位云南各界知名人士,以每股10元、收入商股8856股,共收入商股花银88560元,民间集资成立了“云南耀龙电灯股份有限公司”。至此,昆明城中掀起一股集资入股办电的热潮,资金问题也得到解决。

艰苦卓绝的运输过程

建设电站,筹措到资金仍远远不够,当时的中国既没有技术,也没有设备,引进技术人才、购买先进设备成为当务之急。在选择合作伙伴时,选择了德国。经过多次考察,云南耀龙电灯公司花费10万银元,从德商开办的礼和洋行购买了一台德国西门子水轮发电机。

“当时,礼和洋行提出承包技术、设备、施工建设等一系列工作,中方认为只能引进技术和设备,否则大量资金外流,成为洋商包办,谈何实业救国。”华电云南公司石龙坝发电厂党总支书记朱德明介绍。最终,电站在德国专家的指导下,由中国人自己建设、运营管理。“这是中国第一座水电站,当之无愧”。

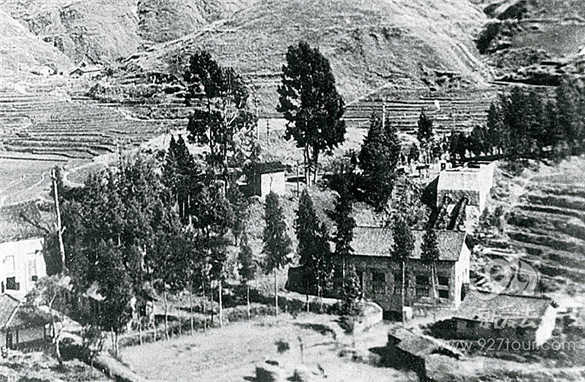

工程进行时,遭遇到诸多困难,尤其是在运输方面。发电机设备通过船运,从德国远渡重洋来到越南海防,再通过滇越铁路运到昆明。300多人的运输队兵分三路,小型机件由人背马驮走陆路,大型设备在大观楼装上大船,中型设备在得胜桥装上小船,设备运至海口中滩、平地哨。上岸后,设备被搬上滚木,前面由水牛牵引,后面靠人手推动,穿过荆棘丛生的小道运至电站机房。从河岸到石龙坝不过区区数公里,数百人耗时3个月才将设备运到石龙坝。

从数十吨重的水轮机、发电机、变压器,到细微易碎的电灯泡、保险丝,都要漂洋过海,辗转至越南海防,再经滇越铁路入昆,其中之艰难,难以想象。

为昆明带来“光亮”

1910年7月,石龙坝水电站开工修建,每天参加施工的人员达数千人。1911年,工程过半,辛亥革命爆发,德国工程师逃到越南避难,工程中断4个月。直到1912年,工程全部完工,石龙坝水电站圆满建成。事实上,石龙坝水电站的修建速度,放在今天的水电建设中,也是不落下风的。考虑到当时的情况,修建水电站,没有推土机,全凭施工人员的满腔热血和简单的生产工具,算得上中国水电史上的一个奇迹。

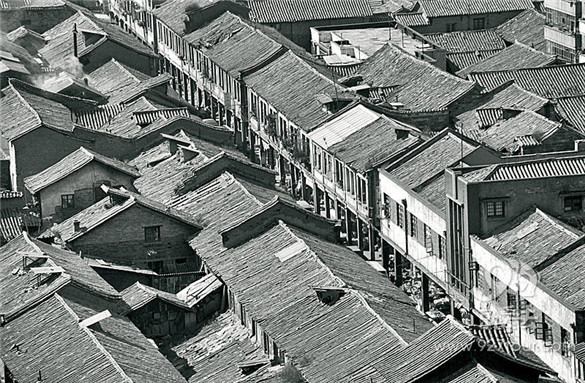

1912年4月12日,石龙坝水电站通过一条长32公里的线路,将电输送出去,让地处西南边陲的昆明人,首次用上电灯。之前一直以油灯、蜡烛照明的昆明人,惊奇地把“电灯”叫做“自来月”。实际上,石龙坝水电站投入使用之初,并不受欢迎,新生事物似乎并未马上被昆明人接受。

据《云南经济》记载:“当时,一般市民迷信者多,装用者少。”当时,昆明人对电还缺乏认识和了解,很长一段时间内,耀龙电灯股份有限公司连续亏损。面对困境,当时的公司负责人左益轩想出了许多促销方法。“公司组织人员,上街敲锣打鼓买点电,免费给大家安装灯泡、电线。还提供了试用服务,试用一月,如果满意再收费。”朱德明说。

随后,用电人数不断增加,连续亏损四年的耀龙电灯股份有限公司公司,终于在1916年扭亏为盈,开始逐步偿还债务。此后,由于用户不断增多、用电工业相继启用,石龙坝先后经历7次扩建。

抗战时期,承担重压的供电任务

抗战期间,石龙坝水电站将民用电转为军工生产和防空报警电源的供电,发挥了巨大作用。虽多次遭到日军飞机轰炸,但石龙坝水电站仍然经受住了炮火的洗礼,留存至今。

关于那段岁月,石龙坝水电站留下了很多有趣的故事,“水电站有个飞来池,其实是当时日军投下的炸弹,留下的弹坑。水电站没有选择回填,而是往坑里注水,修建成池塘,成为今天水站内一处别致的景色。”朱德明说。

后来有人为飞来池撰写对联,上联“电站虽小历史悠久开中国水电之始”,下联“水塘不大成因奇特记东瀛入侵之证”,横批“飞来池”。对联记载了飞来池的来历,飞来池则见证了抗战时期,石龙坝水电站的难忘岁月。

云南旅游文化时报全媒体 段建鑫 文

华电云南公司石龙坝发电厂 图

责编 陶优