楚雄彝族独特的民族民居形式影响了众多云南地区的建筑风格。自改土归流以来,几百年的变迁已然让“院子”文化深入云南人心。不同于北京的四合院,上海的筒子楼。楚雄的院子是地区民族市井文化的集大成者,有人开门卖菜,有人放上草墩铺上松毛做宴席,还有人铺谷子打麦子。

夏家大院

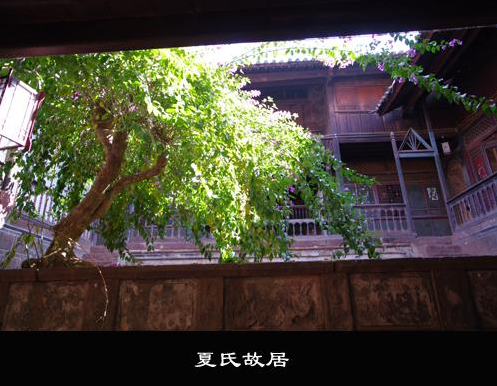

夏家大院

夏氏故居把四合院、吊脚楼、走马转角楼和西洋宗教建筑特点融合于一体,吸收多民族建筑文化,反映了彝族人民崇尚“天人合一”的思想。

夏氏故居位于永仁县城西部58公里的中和古镇中部,于1937年由夏诰修建,占地面积412平方米,使用面积1199平方米,土木结构,座东向西,依山势和坡度建筑,随山取势,以街面为水平建面房在一级阶地上,大天井建在二级阶地上,正屋和侧屋建在三级阶地上。夏家大院始建于1927年至1932年的民国年间,原名《清泉山房》,占地面积1288平方米,使用面积2400平方米。由中和老街创始人大地主夏匡周之孙子夏银和夏训两堂兄弟聘请大理剑川木匠设计并建盖。夏银居住于南院、夏训居住于北院。

夏家大院融合了汉族的四合院、雕镂木门、格子花窗、山水壁画、青瓦盖顶,彝族的吊角,白族的照壁、四合五天井、走马转角楼和西洋的圆顶、三角形门窗为一体,是本地区彝族造园文化的精品之作。整座大院以中楼为轴,一分两院,方中见矩,两院一体,51间住房,77道木门,8道木楼梯,21个护院枪眼。每梁必雕,每墙必画,诗清画明,古朴典雅,熠熠生辉,极具艺术和欣赏价值,它对于研究古建筑和豪门望族的奢华生活有着极大的历史价值。

武家大院

武家大院

武家大院“横三纵一”的“王”字布局,讲述黑井古镇的历史兴盛。

武家大院是当年黑井镇上有钱有势的大盐商武氏家族的宅第。始建于清道光十六年,占地2187.85平方米,在咸丰年间扩建竣工。大院坐西向东,大门开向北方,正对武庙南角上元代修建的风水塔。站在大院南厢房三楼,可鸟瞰黑井镇全貌。其平面格局取“六位高升、四通八达、九九通久、王隐其中”四个意境来设计。

大院从外门到内堂,不但气势雄伟,而且构思奇巧,令人叹为观止。武家大院完全是土木结构,大院依山而建,屋子依地势修筑为三层,分上下两个四合院,由四个天井组成,共有99间房、108扇门。构成一个“横三纵一”的“王”字布局,把武家主人“黑井第一灶户”的霸气永远保留了下来。据说大院的主人当年曾请来京城有名的建筑师,设计上还融入了法式风格。在院落背靠的山中,甚至还有两条逃命的暗道,可谓费尽心机,堪称民居建筑的大手笔。有人说从武家大院的建筑恢弘就能看出当年黑井古镇的繁华。

彝人古镇

彝人古镇

彝人古镇融各家之长,以彝族传统文化为主,建造了有“小江南”之称的彝族特色文化大观园。

古镇内有大小一百多个四合院,还有若干排浦,大多是三层楼房,底层宜商,跃层宜居,入宅则清净幽雅,出门则方便繁华;各户型造型讲究,沿袭古建传统,梁、柱、檩、椽、枋、拱等建筑工艺得到充分运用。整个古镇在建筑风格上延续了原德江城的风貌,并汇集了云、贵、川等地彝族高档民居样式,同时,又博采大理古城、丽江古城、江南水乡等园林景观精华,展示彝族和汉、白、傣、纳西等民族的建筑精华,由半颗印、一颗印、三房一照壁、四合五天井、六合同春、闽南的五间彰等建筑风格组成。

紫溪彝村

紫溪彝村

紫溪山脚下的紫溪彝村,是集现代民居、彝族特色、文化旅游为一体的彝族特色民居村落。彝村建设中注重搜集、挖掘、整理彝族文化,丰富彝族文化内涵,活跃彝族文化活动,积极发展乡村旅游业,建设彝族文化生态旅游村,着力打造“云南美丽乡村、中国第一彝村”的文化旅游名村品牌。

2012年以来,紫溪彝村全面实施了特色民居建设,统一斜顶青瓦、外墙色调、内墙彩绘,家家庭院铺青石板,门前小桥流水。以原生态的方式传承、传播彝族文化精华。

走在紫溪彝村,仿佛走在一幅优美的画卷里。村间小道千回百转,若隐若现,既有山乡之趣,又有便行之优。山林间郁郁葱葱的树,在蓝天白云下枝叶婆娑,村舍中摇曳生姿的花,在阳光下踏歌起舞。正可谓一步一风景、一景一陶然。

李鲁宇鸿 整理

责编 刘赛娇