杨佳富于1964年秋出生在滇西一个彝族山寨,1981年从军后,开始文学写作,他的作品如马樱花盛开,160多部文学、影视作品脱颖而出,很多都是公安、军旅、少数民族题材中的文学精品。他是中国著名的彝族小说家、散文作家、报告文学作家、诗人,是一位多产、高产的当代军旅文学家。这次创作的电视剧《最后的窝棚》是反映少数民族脱贫攻坚的佳作,是他献给故乡昌宁县珠街彝族山寨的精品力作。我看过佳富创作、拍摄的反映少数民族生活的电影《茶花彝女》《月亮花》《苗岭霓裳》《茶乡法官》《边检站》《独龙江畔》和电视剧《军人荣誉》《红蝎子》《英雄荣耀》《铁血雄心》《带泪梨花》《美丽重生》《迷局》等20多部电视剧,这次又看佳富的电视剧《最后的窝棚》,再次为之动容,拍案叫绝。

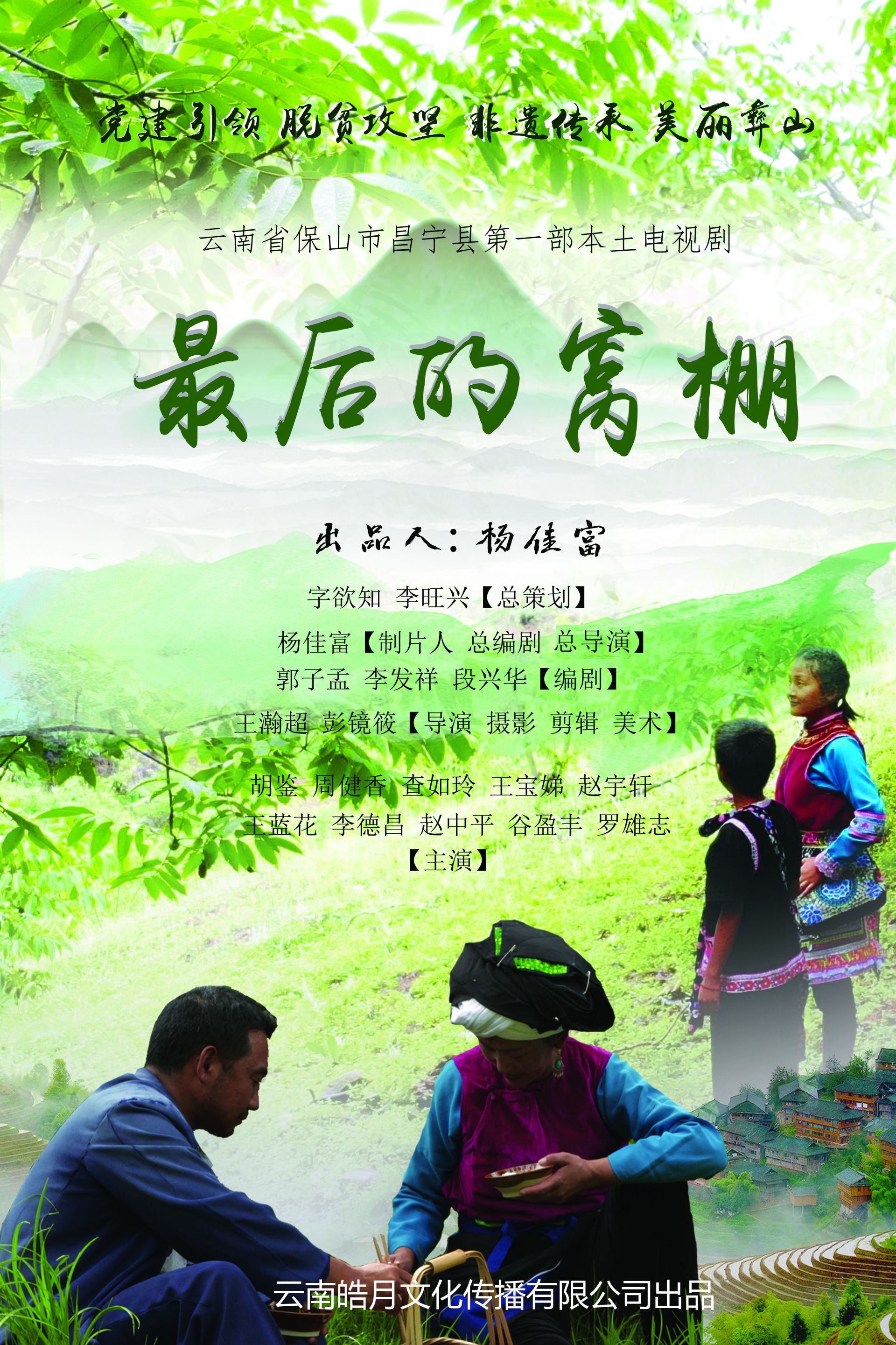

该剧由云南皓月文化传播有限公司投资拍摄,昌宁县珠街彝族乡党委、政府和云南兴杰传媒有限公司协助拍摄,杨佳富担任总编剧、总导演、制片人和出品人;郭子孟、李发祥、段兴华为编剧;云南青年导演彭镜筱、王瀚超执导、摄影。

电视剧《最后的窝棚》讲述了彝族农民左光辉(外号:左老黑)为了给妻子看病盗伐林木被罚,赌气举家搬离到大山里搭建简易破旧窝棚居住,从曾经的扬言一辈子不与政府打交道的固执,到逐渐的感化、感动、感恩,舍弃自己的小利而支持全乡修路的故事。

我认为电视剧《最后的窝棚》有以下特色:

一是题材风格以“寻”为根。电视剧《最后的窝棚》之所以成功,其根本原因在于创作的“原生态”向观众呈现一个宁静与纯洁的世界,观众可以透过该剧重返心灵的故乡。

二是叙事风格以“实”为本。电视剧《最后的窝棚》的叙事目的,在于超越繁华的现代都市生活,让观众看到最为真实的原生态生存状态,从而达到一种纪实风格,它的基本叙事方式就是虚构故事与纪实手法的结合,影片不在于剧情,在于展现风土人情。通过镜头捕捉彝族山寨古色古香的土坯房、黄澄澄丰收的稻田、青山环绕的碧绿湖水、崎岖蜿蜒的山间小路、茂密高大的核桃树以及微风拂过哗哗作响的松林,这些唯美的画面都成为了影片表达诗意的载体。此类影片把山川美景与叙事放在了同等位置,叙事上流畅而简单,追求的是一种纪实风格。

三是美学风格以“奇”为眼。电视剧《最后的窝棚》以其独特的地域文化、民族风情向世人展现了其独特的美,该类电影带给观众极强的审美体验和奇观感受。 为了全面的展现彝族民族文化元素,本片通过取景、配乐、服饰、风俗习惯生活细节等诸多方面全面展现彝族文化。从彝族白事上的毕摩诵经;婚礼上的彝族八大碗、三道茶;生活中的彝家小罐茶、绣花鞋、灶房上的吊锅等;再到音乐上的吹唢呐、吹芦笙、吹笛子、吹叶子、唱山歌,无不体现着最纯粹的彝族民族文化元素。《最后的窝棚》的美是由内而发的,使观众在古老文明与现代文明的碰撞中表现出对这种“原生态”美的珍贵与不舍。

总之,该剧紧紧围绕打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会这一重大主题,通过段佳伟、字秀芝等一大批基层干部在脱贫攻坚、民族团结、生态文明建设事业中感人故事和人物形象塑造,讴歌了贫困地区人民群众在党的领导下自立自强,奔向美好生活的生动实践,充分体现了党中央对边疆少数民族早日过上幸福生活的牵挂和关爱。另外,片中通过非物质文化遗产和彝家独特民族风俗的表演,展现了云南五彩缤纷的少数民族文化。

作者简介:

张承源,四川南充人。中共党员。历任大理解放军大学生连班长,昆明军区边防七团排长、宣传干事,德宏州芒市中学语文教研组组长,《孔雀》杂志编辑,德宏州文联常务副主席、作家协会主席及《孔雀》杂志主编,昆明文学院院长,云南毛泽东诗词研究会副会长、云南评论家协会顾问。1991年加入中国作家协会。曾获云南省1981年-1982年文学创作编辑荣誉奖、1990年中国当代少数民族文学园丁奖等。1958年开始发表作品。评论集《竹楼文谈》获中国社科院中国1979年-1989年少数民族文学优秀著作奖,长诗《勒彪孤儿与公主》(合作)获云南省首届文学创作三等奖,文学评论《呼唤民族新史诗》获中国文联2000年文学评论奖。《创世纪回声》获云南政府文艺奖、《毛泽东诗词探美》云南评论奖。

通讯员 张承源 文/供图

责编 龚怡丹

审核 李元