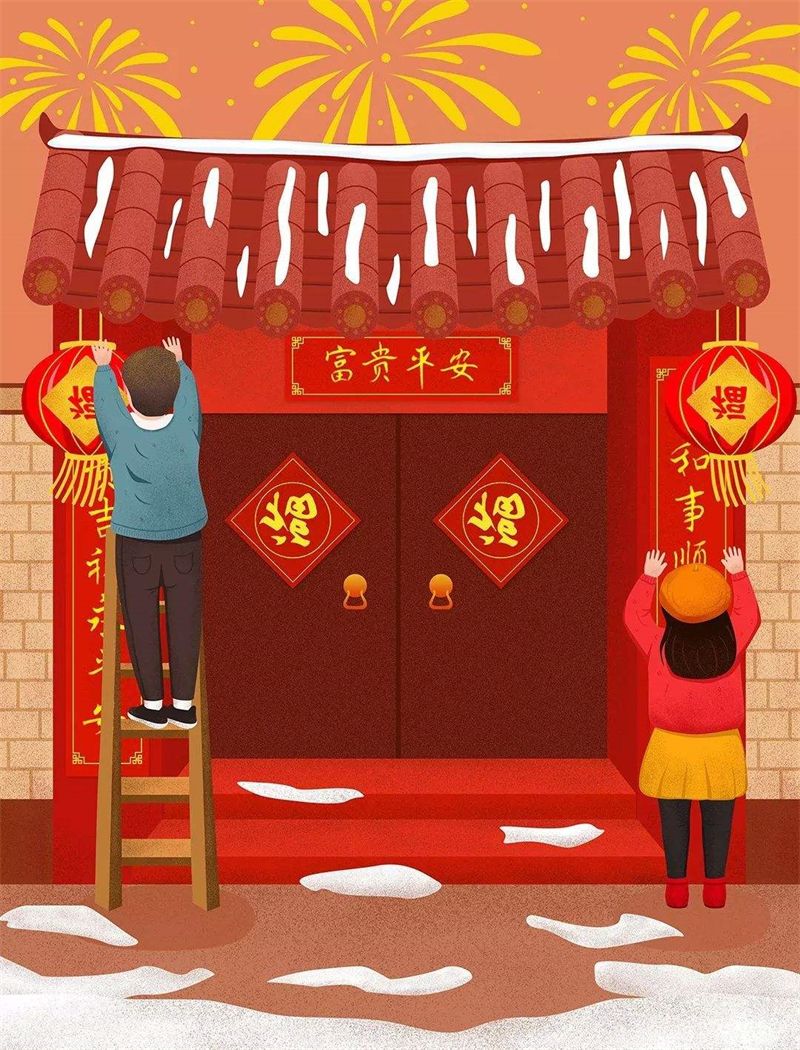

除夕,在中国人心中是具有特殊意义的、重要的日子,漂泊再远的游子也要赶着回家和亲人团聚,在爆竹声中辞旧岁,烟花满天迎新春。

现存文献中最早提及“除夕”这一名称的,是西晋周处撰著的地方风物志《风土记》。后又称除夕的前一天为小除,即小年夜;除夕为大除,即大年夜。另据《吕氏春秋·季冬记》中说,古人在新年的前一天用击鼓的方法来驱逐“疫疬之鬼”,每年将尽的时候要举行“大傩”的仪式,据说这也是当时“除夕”节令的习俗之一。

除夕的风俗还有贴春联、挂灯笼、全家一起吃团团圆圆的年夜饭,守岁、燃爆竹、祭祖、吃饺子、吃年糕、发压岁钱等。云南是少数民族最多的一个省份,每一个民族都拥有自己独特的文化与生活习惯,即使过同样的春节,但不同的地区、不同的民族有着不同的习俗和活动。

一些除夕习俗具有非常浓厚的区域和民族特色。

翻梢

在昆明,春节前夕,农贸市场或年货街上都会有很多卖甘蔗的商贩,摊位上甘蔗堆成小山,任由顾客们挑选,挑甘蔗很有讲究,甘蔗的尾部要有根须,顶上的绿叶不能去掉。昆明人家大年三十都要买两棵甘蔗回去,在大门边上一边放一棵,直直地顶着门,然后人便不能再出门了,这叫做“封门”,直至零点的钟声敲响时,就把甘蔗翻转过来,根部朝上、叶梢朝下,这就是“翻梢”。“翻梢”代表了福运一年更比一年高。选取两根甘蔗的意思是好事成双。而甘蔗节就像竹节一样,代表着平平稳稳、财运节节高升;香甜的甘蔗又寓意生活甜甜蜜蜜,一年甜到头。

打醋碳

“打醋碳”也是老昆明一个颇具特色的年俗。除夕之夜,在火盆里装上烧红的木炭和松针,然后往火盆里洒醋,用醋蒸气来“清洁”空气;最后把火盆拿出大门外倒掉,寓意着一年的晦气被彻底驱除家门。这一习俗,在明朝时期就传入昆明,现在仍有不少家庭使用这个方法在家中消毒。

吃长菜

长菜,是云南人年饭中最重要的角色之一,寓意常吃常有、长长久久。长菜不能用刀切断,要一根根完整地煮,如蒜苗、青菜等等,都要完整地煮。后来发展成为专门的年菜煲,里面有猪骨头、酥肉、蒜苗、青菜,自己喜欢吃的菜都可以放在里面煮。

做糯米粑,访亲友

云南拉祜族除夕时每家每户要做象征太阳、月亮和星星的糯米粑,祭日月星辰,盼望在新的一年里风调雨顺。同时,带着礼品走村串寨、访亲问友。

佤族群众除夕第一次见面除相互道喜外,还赠以糯米粑团、甘蔗和芭蕉,以此祝愿大家家庭生活和睦、甘甜、美好。

云南的布朗族人,也通常会准备糯米粑粑等节日礼物,相互赠送。

铺松毛

云南白族人家平时生活中常要用到干松毛,或给家畜垫厩,或做农家肥,或用来引火烧饭。在除夕前几天,一家人打扫干净庭院后,用松毛做一个包插上香,跪在地上给松树磕头上香,祈求新的一年身体健康、财源滚滚,全家幸福。以前白族还有“放高升”的习俗,人们提前准备一根大竹子,往竹节中塞满火药,点燃引线后,火药的冲力可以把整根竹子送上天空。

云南很多地方都有除夕铺松毛的习俗,家里客厅的地上要铺满松毛,绿茵茵的,满屋子都是松针清新的气息。有的地方吃年夜饭时,将菜饭放在松毛上,全家人一起坐在松毛上品尝佳肴。还有的农户,会把砍回来的松枝插在院子里或大门两侧,象征着新的一年平平安安。

以往白族人还有“放高升”的习俗,人们提前准备一根大竹子,往竹节中塞满火药,点燃引线后,火药的冲力可以把整根竹子送上天空百十丈高。

迎新火

傣族、彝族等民族大年三十晚上,家家的火塘上要燃起旺旺的火,终夜不熄,叫做“迎新火”。除夕,家家杀鸡杀鸭,制作美味佳肴,团圆饭后全家一起守岁到半夜,燃放鞭炮后就寝。

春节是中国最重要和隆重的节日,每个习俗都体现出对美好生活的热爱,都表达着对新年美好的向往,都是文化的传承。

文旅头条见习记者 李思达 文/图责编 童文文审核 李元

文旅头条见习记者 李思达 文/图责编 童文文审核 李元