在2022年虎年春晚的舞台上,普洱澜沧舞蹈《摆出一个春天》用短短5分钟的演出,惊艳了全国观众。整个节目从编舞、音乐、服饰、乐器,无不展示着拉祜族的文化元素,也让屏幕前的观众感受到了普洱多姿多彩的民族文化魅力。

小编不提你可能不知道,《摆出一个春天》中,竟然包含多个省、市级非物质文化遗产项目,这也从侧面反映了普洱市近年来在文化遗产保护工作中取得的显著成效。下面,就让我们跟着舞蹈中的文化元素,认识普洱非遗、感受普洱非遗魅力。

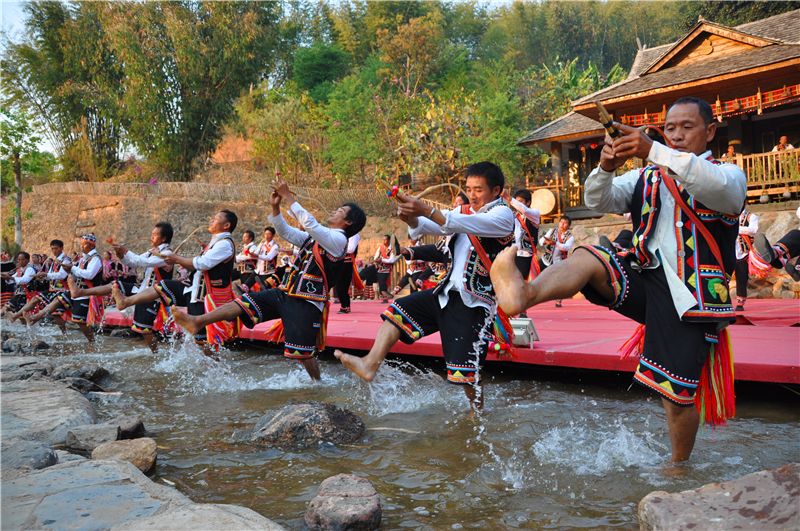

省级非遗项目——摆舞

《摆出一个春天》舞蹈取材于拉祜族传统民间舞蹈——摆舞。摆舞是拉祜族传统舞蹈中一种十分优美的舞蹈,其舞蹈形式,多为大型集体舞,男女老少齐上场,用舞蹈再现劳动场面、模仿生活动作、欢庆丰收,同娱共乐。它不受时间、地点和舞者人数的限制,只要高兴,便聚而舞之,在节日等欢庆活动中尤为盛行。一般以象脚鼓、神鼓、芒、镲为打击乐,领舞者边敲打边领舞,其余参加者依鼓声节奏和领舞者动作的变化来改变动作套路。舞时手上动作丰富,脚上的动作基本统一在一个基本步伐上,队形变化丰富多样,模拟性强。摆舞于2005年进入云南省第一批非物质文化遗产保护名录,澜沧县从2014年至今先后四次被被命名为中国民间(摆舞)艺术之乡。

省级非遗项目——拉祜族服饰

拉祜族服饰广泛流传于普洱市澜沧拉祜族自治县,有史料依据的传承可追溯到唐末宋初。拉祜族服饰习俗历史悠久,技艺精湛,因居住地域和所处的地理环境,服饰有所差异,分为拉祜纳、拉祜西两种。

传统型服饰基本上保留了原始、古朴的特点,由四片棉线蜡染青蓝色土布缝合而成,高领,长手袖,右开襟,两边齐腰处开岔口。随着社会历史的发展和进步,服饰有所改进,让服饰显得更加美观、大方、新颖、端庄。拉祜族服饰技艺精湛,具备一定的历史性、艺术性、观赏性。它的艺术图案不仅代表拉祜族人民生产、生活中的情景,还反映出民族特点、民族风俗、民族习惯以及民族迁徙的历史,具有丰富的文化底蕴。该项目于2009年8月26日被云南省人民政府列入云南省第二批非物质文化遗产保护名录。

市级非遗项目——拉祜族葫芦笙制作技艺

拉祜族的葫芦笙,流行于云南省澜沧江两岸的拉祜山寨,多为五管,笙管用野青竹或泡竹制作,有高音葫芦笙和低音葫芦笙。乐曲有《出门调》《丰收舞》等。

拉祜族芦笙舞是拉祜族具有代表性的民间舞蹈,流行于普洱市澜沧拉祜族自治县境内。每逢拉祜族传统节日、原始宗教活动或农闲时节,人们往往会兴致盎然地聚在一起,按一定的程序通宵达旦地开展芦笙舞活动,以庆祝丰收,祈愿来年平安幸福。在澜沧拉祜族居住区,芦笙舞已成为全民性的社会活动,男子人人会吹芦笙、跳芦笙舞。目前,在掌握芦笙舞技艺的拉祜族老艺人不断减少的情况下,这一宝贵的民族舞蹈正面临着严重的生存危机,急需对其实施有效的保护。

市级非遗项目——拉祜族响蔑制作技艺

拉祜族响蔑是拉祜族民间传统的弹拨乐器,是拉祜族表达思想情感的工具,流传的范围几乎覆盖了澜沧县境内所有拉祜族聚集村寨。在拉祜语中,响蔑称为“阿塔”(拉祜文:athad)或“阿耶”(拉祜文:amie)。在很长的历史时期,拉祜族响蔑是拉祜族妇女特有的乐器。拉祜族姑娘一旦成年,便悄悄托人制作后,装在小竹筒内珍藏起来,竹筒底端一般用织线进行装饰。随着社会的发展和扩大交流的需要,拉祜族男子也掌握并弹奏拉祜族响蔑。2020年12月9日,该项目被普洱市人民政府批准列入普洱市第五批非物质文化遗产保护名录。

市级非遗项目——象脚鼓制作技艺(傣族)

象脚鼓,意为长尾巴鼓或短鼓。是傣族重要的民间打击乐器,深受傣家人的喜爱而广泛用于歌舞和傣戏伴奏中。象脚鼓还受到拉祜、布朗等族人民的喜爱,是各族歌舞中不可缺少的乐器。

象脚鼓外形似一只精美的高脚酒杯,它是用一整段木材(或几块木料拼粘)制作,通体中空,上端是杯形共鸣体,鼓面蒙皮,鼓皮四周用细牛皮条勒紧,拴系于鼓腔下部,并可调节其张紧度。鼓身外表涂漆,鼓腰和鼓的下半部,雕有装饰图案,有的还在鼓身上系有花绸带和彩球。

2021年,普洱非遗保护工作取得新进展

2021年,普洱市非遗工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持保护与开发、传承与创新并重的原则,非遗工作取得突破性进展。2021年,普洱新增国家级非遗项目4项、市级非遗传承人87人,《云南省首个“非遗客厅”在普洱上线》入选《中国非物质文化遗产保护大事记(2021年)》,21个非遗工坊探索“产学研”新模式助力乡村振兴,全市非遗保护传承和开发利用工作全面加快,影响力不断提升,并且通过不断扩大交流,持续加强宣传,提高了普洱非遗的知名度和美誉度。

文旅头条融媒体记者 李光耀 文

普洱市文化和旅游局、澜沧县文化和旅游局、澜沧县文化馆供图

责编 杨奥

审核 华芳