一位本可以靠着退休工资安享晚年的老干部,一位本可以凭借高超医术赚钱发财的医学专家,一位本可以在繁华都市与家人共享天伦之乐的老人,却深居高山,过着清贫单调的生活。他就是张之道,一位被人们誉为“云南草药大王”“彝州李时珍”的著名彝族医药专家。

“最美医生”张之道

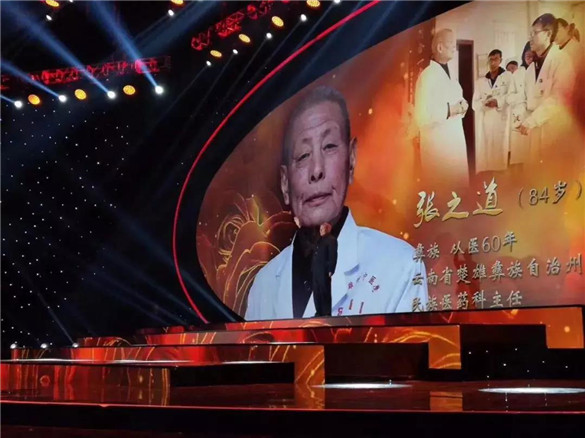

3月11日晚,由国家卫生和计划生育委员会和中央电视台联合举办的“2017寻找最美医生”大型公益活动在央视综合频道播出,展示了10位“最美医生”、1位“特别致敬医生”和1个“最美医生团队”的典型事迹,作为云南省唯一入围的获奖人,84岁高龄的彝医专家张之道获得“最美医生”称号,成为颁奖典礼上展示的10位“最美医生”之首。

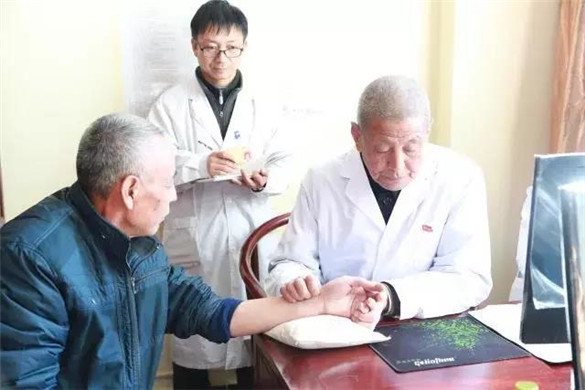

这几天,刚从北京领奖回来的张之道,来不及休息片刻,又开始了他日常的工作,每天到山上采集草药、整理标本,耐心地向医学后辈传授医学经验,为前来看病的患者诊疗治病。这样的状态,仿佛是在和时间赛跑。

“1958年,我们创办合作医疗站,当时毛主席号召我们一根针、一把草维护人民身体健康,我们自己采药、自己种药,我们自己建有制剂室。不懂的东西,我们就到昆明学习,到医学院、云大医院学,学了以后回来实践,实践中搞不清楚的又去学,实践—学习—实践—学习,反反复复实践,这样我们就把这个制剂室搞成功了。”采访过程中,张之道和记者聊起了他与民族医药的渊源。

从赤脚医生到彝族名医

从上世纪50年代开始,张之道通过各方学习,成为了一名赤脚医生,开始了行医生涯。与来自各地的民族医生们一起采药、治病、学习,见证了民族草药的神奇之后,张之道开始了他的彝药研发之路。他告诉记者,那个时候,为了挖掘整理各类民族药材,他们遍访了彝、苗、壮、瑶等民族医师60余人,自学《本草纲目》《滇南本草》等中药典籍,挖掘、整理各类民族草药成为他内心最神圣的使命。

张之道说:“我们中草药针水制了20多种,当时我除了看病、制药以外还要写资料、写文件。当时内心就想着我除了看病、制药外我能为人民做点什么我就要尽力,没有想着自己的个人利益,总想着老一辈抛头颅洒热血献出生命,我们只要活着一天就要为人民多做工作。”

从带领当地13名赤脚医生开办合作医疗站,自制、研究彝族药物为当地群众看病;到出任楚雄州药检所所长,参与编写填补我国彝族医药彝族本草专著空白的《彝药志》;再到后来成为楚雄州中医院的民族医药研究科主任,带领科研人员参与彝族医药的搜集、整理和研发。

几十年来,张之道跑遍云南的山山水水,采集药材标本、拜访民间医生、整理各地民族医药经验、免费为少数民族聚居地区的老百姓诊治疾病,他始终以彝族医药的研究和开发为己任,以救死扶伤为矢志。

从赤脚医生到彝族名医历经了半个世纪,张之道不仅治病救人,同时致力于彝药的研发,把验证彝族先辈留传下来的彝药和秘方,扩大其功效和主治范围作为自己毕生追求的奋斗目标。

如今84岁的张之道,离休后,依然不遗余力地带着学生们跑遍全国的一个又一个高山,上山采药、搜集标本,似乎永不停歇。

生命的意义在于奉献

张之道说:“我们的想法就是希望老祖宗几千年传给我们的民族医学,我们的彝族文化史、文明史、医学理论能够发扬光大,让世人了解,要把这些宝贵遗产发扬光大,一代代传下去,要创造更多有利条件继承发扬。学无止境,我懂的知识只是沧海一粟,不敢闲也不敢去哪里玩,因为时间不够用,我还有很多书没有读、很多地方没有去,很多山没有爬。”

张之道的学生汤玲告诉记者:“我师父每天早上六点钟就起来,上山采药,要到晚上很晚才回来,有时候下雨淋雨,他就说,没事,我们不会感冒,抵抗力很好,看着他每天这样坚持,有时候不知道是心酸还是感动,就觉得跟着他在一起学习,内心会很踏实。”

采访的过程中,张之道说的最多的一句话就是:“生命的意义在于奉献,奉献是幸福的,索取是痛苦的。”他这么说,也是这么做的。在从事彝族医药科研和采集彝药标本之外,张之道始终坚持给当地的老百姓和全国各地的无数患者看病,并很少收取费用。这种无私奉献、敬业执着的精神,始终激励、鞭策着他身边的每一个人。

“我们共产党人的宗旨就是全心全意为人民服务,生命的意义是奉献不是索取,奉献是幸福的,索取是痛苦的,多少革命先烈抛头颅洒热血,刑场上、战场上用热血和生命换取了我们今天的幸福,我们今天应该想的是全国人民的幸福、全国人民的健康,我们要通过我们自己的努力,让我们的社会、我们的人民生活更美好,让人民过得更好,国家更富强。科学研究只有起点,没有终点,起点永远是零,我们要实事求是地一年上一个台阶去研究。”张之道说。

楚雄州中医院彝医特色治疗科主任李育红告诉我们,张老师这种不断学习的精神深深地影响着每一个从医工作者,他到现在都还在不断学习,“对我们这些晚辈是一种鞭策。”

云报旅游文化全媒体 李银娟 文

责编 邱敏

一审 龚静阳