廿年磨一剑,理念铸精品。“赋形以神——于涌自然雕塑展暨研讨会”3月3日在云南文学艺术馆三楼开展,展期至22日。中国美术家协会主席、中央美院院长范迪安为展览题词:“赋形以神,自然雕塑。”

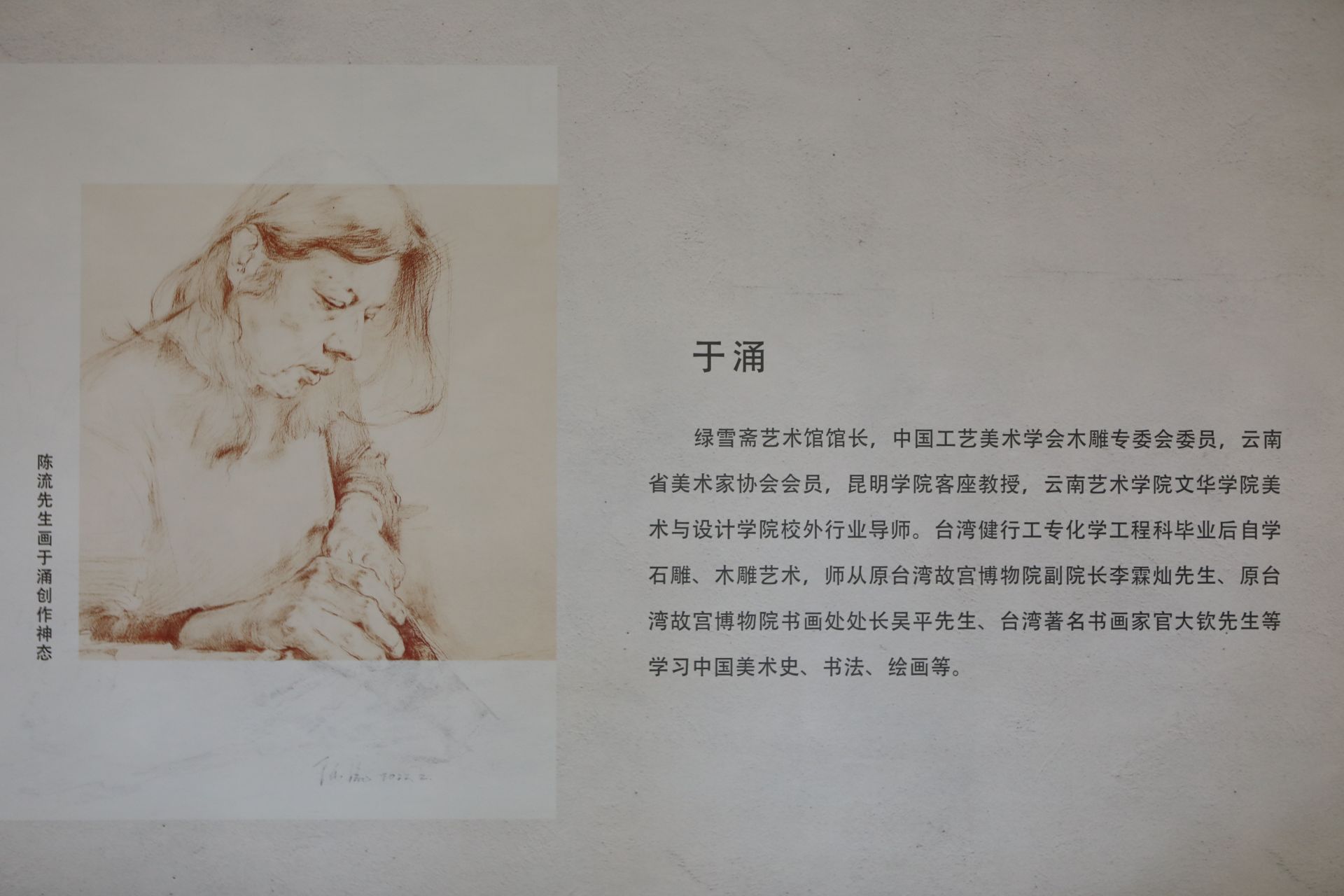

于涌,祖籍山东,1957年出生于台湾。现任绿雪斋艺术馆馆长,昆明市官渡区第十届政协委员,中国工艺美术学会会员,云南省美术家协会会员,昆明学院客座教授,云南艺术学院文华学院美术与设计学院校外行业导师。

于涌是台湾籍艺术家,是原台湾故宫博物院副院长李霖灿先生高足,定居云南已24年。他的雕塑艺术深具传统文人气息,又融合了少数民族民间文化的内容,并有机吸收了现当代艺术的观念和手法,是传统赏石、玩木与木雕艺术取得当代突破的代表之一。他在长期的创作实践中兼容并蓄,逐步认识和提出了全新的“自然雕塑”概念。本次展览展出于涌先生65件雕塑精品,第一次较为系统地呈现艺术家的创作全貌。为了表达对云南热土的感谢,于涌先生在开展仪式上向云南文学艺术馆捐赠《傩》《反求诸己》《问道》三件作品,其中《傩》是第十三届全国美展入展作品。

首场“赋形以神——于涌自然雕塑展”当天,学者、专家就“自然雕塑”展开广泛的学术讨论。相关专家长期关注于涌的创作,并梳理其创作历程后认为,于涌的艺术创作长于触物起兴,发挥想象又贴近自然。讲艺术创作的“文化自信”,绝不是要故步自封,而是要以融会贯通中国、西方文化艺术的胸怀,用创造性的作品联接传统与当代,为向美、向智、向善的心灵提供一处栖息之所。于涌先生的雕塑艺术就是一个很好的例子。

中国艺术研究院博士、国家画院理论部研究员朱其评价称,于涌的作品找到了出自中国系统的文人美学的现代路径,它并行于西式的现成品装置、极简主义和贫穷艺术,又与之产生殊途同归的适度交集。这无异于继20世纪书法、水墨画的现代性之后,又开辟了一个新的文人艺术的现代转型。

策展人、中央美术学院博士、云南艺术学院副教授赵星垣认为,百年以来,中国的文化艺术一直处于“现代转型”过程中,在雕塑艺术中往往以西方的评定准则为先。于涌的艺术具有独特的意蕴和文化内涵,在中国现当代雕塑创作潮流中有着富于启示的独到价值。云南大学文化发展研究院院长李炎高度称赞于涌的“卓尔不群”。他说,在大众文化消费,资本绑架艺术的年代,于涌在造型艺术领域踽踽独行,在传统文化不断吸收营养,在田野中行走观察,艰难地追逐自己的艺术理想。于涌孤独、冷傲、玄思,激情中的理性在其作品中也都有所体现。艺术体现的是艺术家对自然、生活、生命的理解,造型艺术是在静态中通过线条、形状,通过视觉将人们引向时间和生命的理解。

于涌在展览现场说,感谢云南这片热土给了创作的灵感和源泉,20多年来秉持做自己、自己做的艺术执着,创作了150多件作品,木石陶线金属什么材料都用上了。于涌曾在北京举办个人展览,作品被人民大会堂收藏;2014年他的作品《梅竹双清》获世界工艺文化节暨第九届中国(东阳)木雕竹编工艺美术博览会金奖;2019年作品《傩》入选第八届全国美展。

此次活动由云南文学艺术馆主办,云南省美术家协会雕塑艺委会、云南绿雪斋文化传播有限公司承办。同期举办的还有云南省第四届雕塑大展,共展出116件优秀作品。

部分作品欣赏:

通讯员 习梅英 文常睿超 袁野植 图/视频责编 杨奥审核 华芳

通讯员 习梅英 文常睿超 袁野植 图/视频责编 杨奥审核 华芳