彝族是我国西南地区历史悠久、人口最多、文化灿烂的一个少数民族,主要分布在云南、四川、贵州和广西四省区。楚雄彝族自治州位于滇中高原,是我国两个彝族自治州之一,彝族主要分布于楚雄州各县(市)的山区与半山区。在这块神秘而古老的土地上,经过数千年历史的积淀与发展,形成了独特而丰富的彝族文化。

彝族源流

关于彝族的族源问题,众说纷纭,主要有僚人说、濮(pú)人说、卢戎说、楚人说、土著说和氐羌说等等,其中以氐羌说影响最大。根据大量的考古材料、民族学资料、历史文献证明,彝族是从西北往南迁徙的古代氐羌与西南土著融合而成的复合民族。在历史上有多种称谓,先秦、两汉时期,当时的汉文献把彝族的先民概称为“氐类”,东汉中后期,被称为“叟”,史学家方国瑜等认为,“叟”的出现,是彝族初步形成的标志。

汉末到魏晋时期,彝族被记为“爨(cuàn)”人,分“东爨乌蛮”、“西爨白蛮”。

汉末到魏晋时期,彝族被记为“爨(cuàn)”人,分“东爨乌蛮”、“西爨白蛮”。

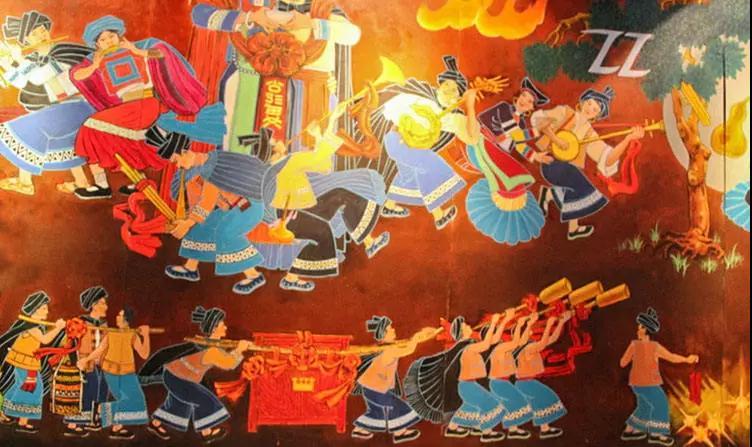

说到彝族文化就不得不提被视为彝家“根谱”的楚雄彝族著名创世史诗《梅葛》,梅葛是一种调子,在彝语里为说古、唱古之意。它是通过说唱的方式将彝族的历史文化口耳相传,而代代传承。根据内容还分为老年梅葛、青年梅葛和娃娃梅葛,在楚雄州姚安县、大姚县一带,逢年过节都要吟唱,现经学者整理出版成书籍。

民居民俗

土司是彝族社会的部落首领。房屋建筑全部采用穿隼(sǔn)、斗拱方法建盖,不用铁钉和粘胶,屋顶覆盖云杉木片,屋檐下方以牛、羊头作装饰,房屋装饰精美,用料考究,房子左边关牲畜,右边放粮食,中间住人。房屋中央设置的火塘是常年不灭的,代表家族的延续和兴旺,同时火烟可以把房屋木材熏干,防止虫蛀。此类房屋在四川大凉山彝区一带还能见到。

服装饰物

彝族服饰种类繁多、图纹丰富,是彝族传统文化中的奇葩,堪称服装历史的缩影。根据彝族六大方言的分布地域,学者们将彝族服饰分为凉山型、楚雄型、乌蒙山型、红河型、滇东南型和滇西型6大类型,6大类型里又因地域、支系、方言、性别、年龄的不同而服饰各异,不仅有盛装、常装之别,还有婚服、丧服、宗教服等各种功能服饰,使彝族服饰多达300余种款式。

彝族服饰种类繁多、图纹丰富,是彝族传统文化中的奇葩,堪称服装历史的缩影。根据彝族六大方言的分布地域,学者们将彝族服饰分为凉山型、楚雄型、乌蒙山型、红河型、滇东南型和滇西型6大类型,6大类型里又因地域、支系、方言、性别、年龄的不同而服饰各异,不仅有盛装、常装之别,还有婚服、丧服、宗教服等各种功能服饰,使彝族服饰多达300余种款式。

彝族女性最为注重胸与腰部的装饰,多以围腰、腰带装饰,不仅以包裹的形式让女性的身材婀娜多姿,更重要的它还是女性聪慧灵巧的展示,上面刺绣图纹的色彩、工艺、组合,无不体现她们别具匠心的构思。围腰是滇西型、楚雄型、红河型彝族妇女必不可少的配饰。

羊皮褂和羊毛披毡都是彝族较为古老的服饰。唐代樊绰(chuò)的《蛮书》中就记载当时云南地区的少数民族有披牛羊皮和羊毛披毡的习俗,这些原始服装在当今仍有残留,因此被专家们称作“千古一衣”。羊皮褂以色黑毛长为贵,且尾巴一定要保留完整,否则便失去了价值。在楚雄彝族家里,几乎每人都有这样一件羊皮褂,可以作衣穿,在野外可坐可卧,下雨当雨衣,功能很多,为其他服饰所不能代替。

宗教文化

彝族的宗教文化就不得不提毕摩文化。毕摩是彝族社会中的知识分子,是集祭司、经师、教师为一体的神职人员,他们精通彝族文字、历史文化、宗教信仰、民风民俗和掌握一定自然科学知识,是彝族文化的传播者和继承人,历来受到彝族群众的尊敬和拥护。

毕摩没有统一的组织形式,没有专用宗教建筑,一般不脱离生产劳动。他们的社会职责主要有主持祭祀和葬礼仪式、彝文教学、算卦占卜等。

另外,虎图腾是彝族文化的重要组成部分。崇虎习俗形成了彝族的虎宇宙观,虎文化始终贯穿在彝族历史、宗教、艺术、生产和生活之中。祭祖、建房、出行和征战,以择虎日为吉。绘画、木雕、房瓦勾头、鞋帽刺绣图案和舞蹈,也以虎形为美。彝族“老虎笙”舞,也是模拟老虎动作。彝族尚黑,崇拜的是黑虎,排斥白虎。家庭不睦、疾病灾害等情况的发生,被认为是白虎作祟,须施展法术将其驱除。

语言文字

彝语属汉藏语系藏缅语族彝语支。彝语按分布区域可分为东部、东南部、南部、西部、北部和中部六大方言。六大方言在楚雄地区均有分布。

彝族文字在汉文史料中通常被称作“爨(cuàn)文”、“罗罗文”和“韪(wěi)书”等。现存彝文单字约1万个,其中常用字为1000到2000个。

彝文典籍成书的年代,一般不超过明代。楚雄是彝文典籍较为丰富的地区之一,国内乃至欧美地区的图书馆都有彝文书籍收藏。这里陈列的大多是明代至民国时期的彝文经书,较为珍贵。楚雄州彝文古籍具有形成年代早、数量多、内容丰富、特征明显等特点。

来源 楚雄州旅游发展委员会

责编 刘赛娇