德源城遗址位于洱源县邓川镇新州村委会德源山上,居邓川坝子东南部边缘,突兀于平川之中。西南与苍山云弄峰相连,东有弥苴河水,南为大理坝子。

(德源城遗址全貌现状)

现存德源城遗址平面呈不规则椭圆形,面积约52700平方米。东西窄而南北宽,地势南高北低。东、南、北三面坡陡险峻,西面仅高出城外地面约3米而显平缓。城墙依山顶地势建造,蜿蜒曲折,周长约1.3千米,系夯土筑城墙,夯层厚0.07—0.13米、夯窝直径0.06—0. 08 米,深0.015—0.03 米,排列较规整。城墙残存最高处约3.8米,墙厚6.9米,残存的南城墙外侧坡度为52°。西城墙今仍基本横亘地表。东、南、西面各种植柏树林,北面种植梅树林。城墙的建造方法有三,随山势起伏曲折而筑;将夯筑地带铲平,分层分段夯筑;有的地段将城墙外面的山坡削成几近垂直状,增加城墙的高度并加剧地形的险峻程度,“峭山深堑”“设险防非”,从而增强防御能力。城址现存南门,门前甬道利用城墙由西转向南,类似瓮城。城中由于没有考古发掘遗迹不清,唯在城中偏南有土台一个,面积约3400平方米,高出四周约2米,当为建筑基址,台上筑“白洁夫人庙”。城内地表散布大量南诏时期的砖瓦、陶片,城内曾出土过陶水管。1981年,对德源城进行调查和试掘,发现在德源城外山脚的东部有夯筑城墙,并推测认为系邓赕诏的城墙,山顶之德源城系南诏时期所筑。2001年对城址进行全面勘探,在城墙内侧20—30米的范围内发现大量建筑遗迹,如铺地砖、铺地瓦、石墙基及柱洞、火堆、擂石等;在城内北部发现两条深3—7米,宽约10米,长约百米的东西向壕沟,或许即为《新唐书》所载“深堑”。取城墙下火塘内的木炭作碳14年代测定,为距今1340+70年。

清·慈善妃庙记碑(摄影:吴翀煌)

保护界桩(摄影:吴翀煌、朱晓勇)

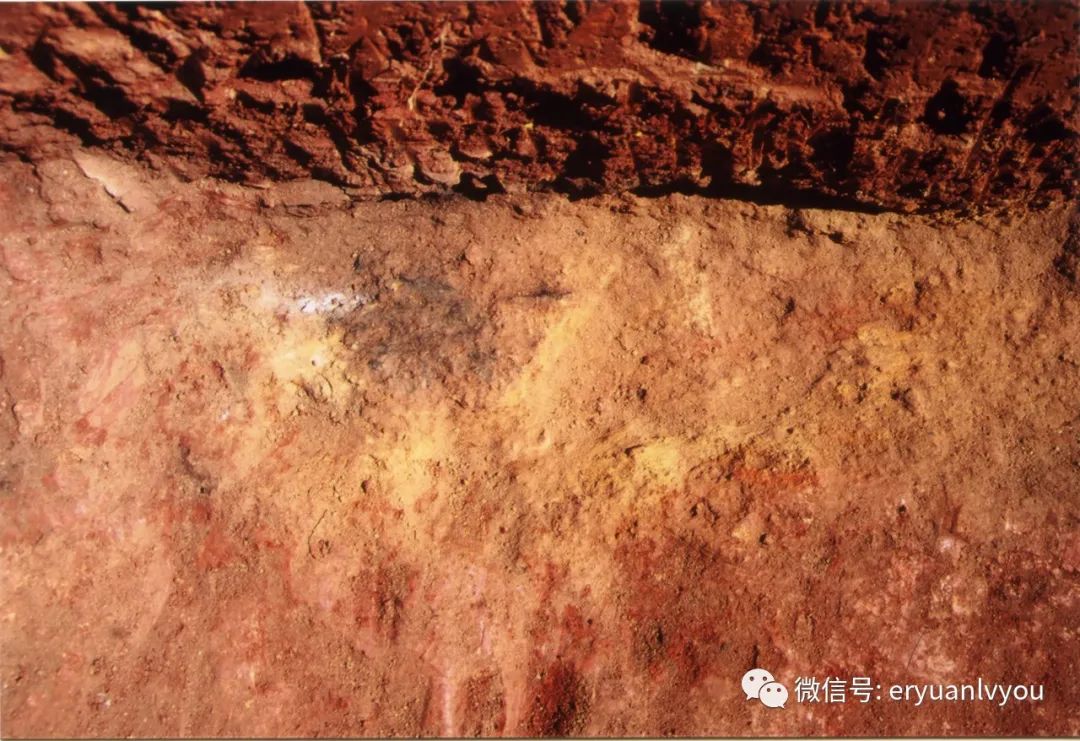

西夯土城墙遗迹剖面(摄影:吴翀煌)

北深堑遗迹(云南省考古研究所提供)

东城门内侧建筑遗迹(云南省考古研究所提供)

铺地瓦遗迹(云南省考古研究所提供)

铺地砖遗迹(云南省考古研究所提供)

火堆遗迹(云南省考古研究所提供)

德源城原名邓川城,《蛮书》卷5载:“初望欠部落居之,后浪穹诏丰咩袭而夺之。丰时孙铎逻望与南诏战败,退保剑川南,遂有城。城依山建……自阁逻凤及异牟寻皆填固增修,最为名邑。”南诏统一六诏后,于此设“邓川赕”,改此城为德源城。由于此城如《新唐书·南蛮传》所云“当寇路”,如徐霞客所形容的“有小山横亘坞中,若当门之槛”,地形、地理位置极为重要,成为进人洱海坝子的锁钥咽喉,直到南诏中后期的丰祐在位时仍不断修固,成为南诏国洱海坝子的北方屏障,南诏几大重要城镇之一。

德源城遗址具有以下重要价值:

一、德源城遗址是洱海流域保存唐代时期较完整的三大古城遗址(德源城遗址、 图山城遗址和太和城遗址)之一,是邓赕诏所在地重要遗址。也是研究当时洱海流域部落林立、“六诏”纷争到南诏统一的重要实物依据。

二、德源城最初为当地一个称为“望欠”的小部落所居住,成为进出洱海坝子北端的锁钥咽喉要地。它既控制了沿苍山山麓进入洱海坝子的陆路,又控制了从洱海北端进入洱海坝子的水路,还控制了通向洱海东部海东地区的陆路,《新唐书·南诏传》称“邓川……城当寇路”体现了南诏在军事布局上有着较高的科学价值。

三、从史料中可看出德源城对南诏的重要性,“阁罗凤多由太和、大厘、邓川来往”。邓川城位于洱海坝子北端,北面吐蕃的威胁时刻让南诏提心吊胆,阁罗凤放心不下,有空就要去巡视一番。勘探中发现的峭山、深堑、擂石等遗迹证实了《新唐书·南诏传》中“邓川……城……峭山深堑修战备” 的记载是确有其事,也说明德源城确实是一座军事城堡要塞,它的人为的“峭山深堑”特点对研究南诏的军事防御有重要的价值。

四、德源城遗址处于洱海北面的交通要道之上,是大理到丽江、西藏的必经之地,吸引大量的游客前往观光、凭吊,为研究当地历史和提高当地知名度仍发挥了应有的作用。

出土的盔顶璎珞穿管(云南省考古研究所提供)

出土的铺地瓦旁石柱础(云南省考古研究所提供)

遗址出土的陶水管(摄影:吴翀煌)

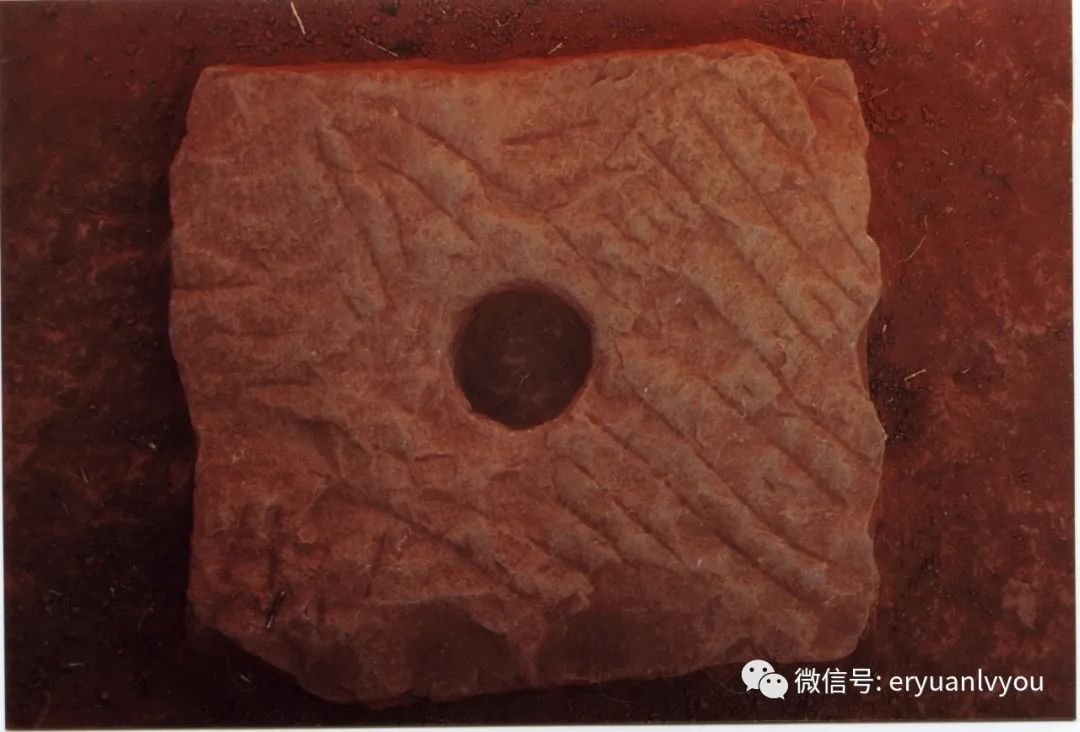

遗址出土的穿孔石器(摄影:吴翀煌)

出土的红陶砚(云南省考古研究所提供)

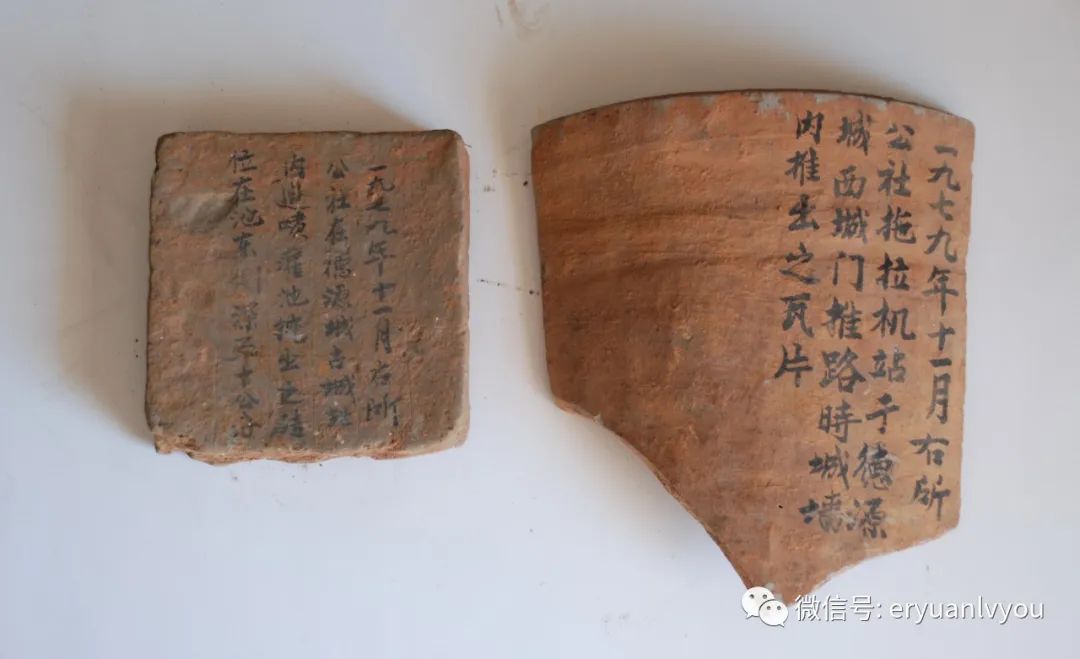

德源城遗址内出土的瓦片和青砖

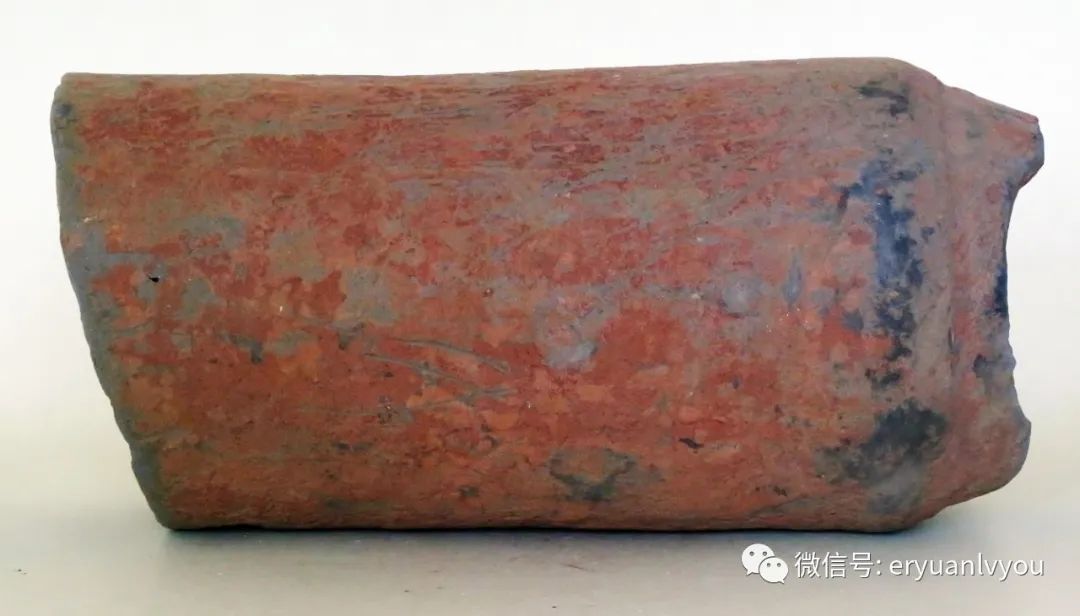

遗址内出土的陶质水管

1987年,申报为第三批省级文物保护单位。2019年申报为第八批全国重点文物保护单位。

来源 “洱源旅游”微信公众号

责编 谢同希

审核 马永虎