怒江,地处中国西南

在这片“仙境”中

孕育了数不清的奇迹

在怒江的壮丽山水中

造就了各民族独特的文化和艺术

多项非遗在这里传承发展

共同构建了那些关于怒江的故事

怒江音乐

傈僳族民歌

傈僳族,主要生活在云南怒江流域,傈僳族人以能歌善舞、能弹善吹著称,他们十分喜爱自己的民歌,有“盐不能不吃,歌不能不唱”之说。

傈僳族民歌曲调、歌唱形式多样,音乐富有个性特点且种类繁多,可以用”三大调”来囊括,即木刮、摆时和优叶。

傈僳族民歌种类繁多、内容丰富,承载了傈僳族大量民族文化信息,是傈僳族的珍贵智慧与精神财富。

独龙族民歌

独龙族是个喜歌乐舞的民族,独龙族民歌演唱方式众多,有独唱、对唱、合唱等,可清唱,也可用乐器伴奏演唱,乐器大多使用芒锣。

独龙族民歌曲调紧凑优美,节奏自由,情感热烈,根据内容来分,有叙事歌、劳动歌、习俗歌等,具有珍贵的人文及音乐艺术价值。

独龙族民歌是独龙族人日常生活中,抒发情感和表达心情的窗口,每至逢年过节、欢庆丰收的重要场合,独龙族人都会载歌载舞、唱歌对调。

非遗多看点:

傈僳族民歌:2006年,“傈僳族民歌”被列为云南省第一批非物质文化遗产代表性项目。2006年,“傈僳族民歌”被国务院列为第一批国家级非物质文化遗产代表性项目。

独龙族民歌:2006年,“独龙族民歌”被列为云南省第一批非物质文化遗产代表性项目。2021年,“独龙族民歌”被国务院列为第五批国家级非物质文化遗产代表性项目。

怒族民歌“哦得得”:2006年,“怒族民歌哦得得”被列为云南省第一批非物质文化遗产代表性项目。

民歌开益:2009年,“民歌开益”被列为云南省第二批非物质文化遗产代表性项目。

传统器乐“口弦”:2013年,传统器乐“口弦”被列为云南省第三批非物质文化遗产代表性项目。

傈僳族“期奔”演奏:2017年,傈僳族“期奔”演奏被列为云南省第四批非物质文化遗产代表性项目。

怒江舞蹈

普米族搓蹉

“搓蹉”,普米语意为“跳舞”。主要由四弦琴和羊皮鼓伴奏,所以又称为“四弦舞”“羊皮舞”。

“搓蹉”舞保留了古代的歌、舞、乐三位一体的特点,参与者少则十几人多则上千人,舞步根据音乐节奏变化时而轻盈潇洒,时而粗犷有力。

达比亚舞

达比亚舞是怒族具有代表性的舞蹈之一,因怒族最古老的弹拨乐器“达比亚”而得名。

“怒族达比亚舞”种类众多,有反映怒族祖先迁徙的“找土地舞”,反映母系社会的“掰手胯舞”,反映生产生活的“洗麻舞”等,达比亚舞舞姿丰富,以舞者手持“达比亚”边弹边跳为主要特征。

达比亚舞是怒族先民的智慧结晶,通过对屈伸颤动基本韵律的要求,反映了怒族人民性格的稳重沉着,还反映了怒族历史、文化、风俗习惯等。

非遗多看点:

普米族舞蹈“搓蹉”:2006年,普米族舞蹈“搓蹉”被列为云南省第一批非物质文化遗产代表性项目。2008年,普米族舞蹈“搓蹉”被国务院列入第二批国家级非物质文化遗产代表性项目。

怒族达比亚舞:2006年,“怒族达比亚舞”被列为云南省第一批非物质文化遗产代表性项目。2014年,“怒族达比亚舞”被国务院列入第四批国家级非物质文化遗产代表性项目。

傈僳族“刮克”舞:2006年,傈僳族“刮克”舞被列为云南省第一批非物质文化遗产代表性项目。

普米族四弦舞乐:2006年,普米族四弦舞乐被列为云南省第一批非物质文化遗产代表性项目。

怒江习俗

阔时节

“阔时”为傈僳语,“阔”即是年,“时”意为新,“阔时”则是新年,阔时节是居住在怒江境内的傈僳族一年一度最盛大的传统民族节日。

“阔时节”期间,当地居民祭祖祭宗,祈求天地在新的一年里风调雨顺、五谷丰登。

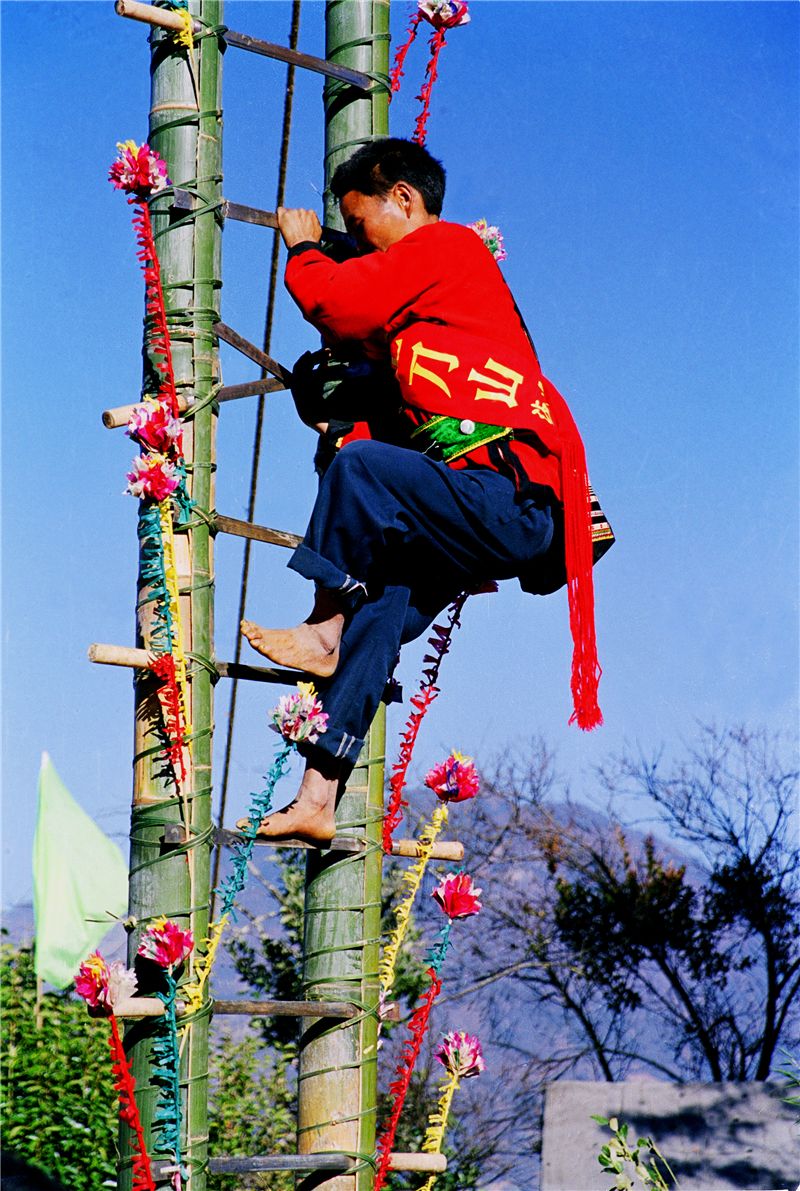

傈僳族刀杆节

在日常生活中,人们常把敢于“上刀山,下火海”者视为勇士。而现实生活中,“上刀山,下火海”是傈僳族人庆祝刀杆节的重要仪式。

“刀杆节”傈僳语为“阿塔待”,意为“爬刀杆”,是泸水市境内傈僳族传统节日,包括“上刀山、下火海”两种绝技展示,再现了傈僳族翻山越岭的生活状态和勤劳勇敢不怕吃苦的精神。

非遗多看点:

傈僳族“刀杆节”:2006年,傈僳族“刀杆节”被列为云南省第一批非物质文化遗产代表性项目。2006年,“傈僳族刀杆节”被国务院列为第一批国家级非物质文化遗产代表性项目。

独龙族“卡雀哇”节:2006年,独龙族“卡雀哇”节被列为云南省第一批非物质文化遗产代表性项目。2006年,“卡雀哇”节被国务院列如第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

怒族“仙女节”:2006年,怒族“仙女节”被列为云南省第一批非物质文化遗产代表性项目。2006年,“怒族仙女节”被国务院列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

阔时节:2009年,“阔时节”被列为云南省第二批非物质文化遗产代表性项目。2021年,“阔时节”被国务院列为第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

傈僳族澡塘歌会:2009年,傈僳族澡塘歌会被列为云南省第二批非物质文化遗产代表性项目。

白族“尚旺节”:2017年,白族“尚旺节”被列为云南省第四批非物质文化遗产代表性项目。

(“上刀山” 赵文胜 摄)

(“上刀山” 赵文胜 摄)

民族传统文化保护区

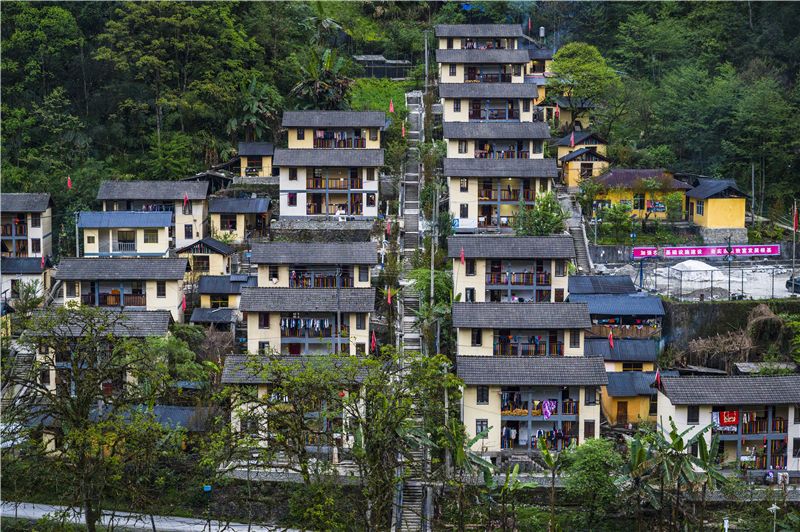

贡山县丙中洛乡怒族传统文化保护区

“人间有境似仙境,久在深闺人未识”,用来形容丙中洛再合适不过,丙中洛镇位于贡山县北部,深藏于怒江大峡谷最深处,背靠高黎贡山,面朝碧罗雪山。

在古老的传说中,丙中洛是一个人神共居的福地,坝子如同三片美丽的花瓣,其中起伏连绵的梯田隐入云端,这里有巍峨的雪山、清新的田园,自然秀美的生态环境相融共生。

怒族、傈僳族、独龙族等少数民族,在这里相互依存、亲如一家,形成了独有的历史文化和民风民俗,如同一方安宁祥和的世外桃源,绘就出一幅“人神共居”的人间胜境。

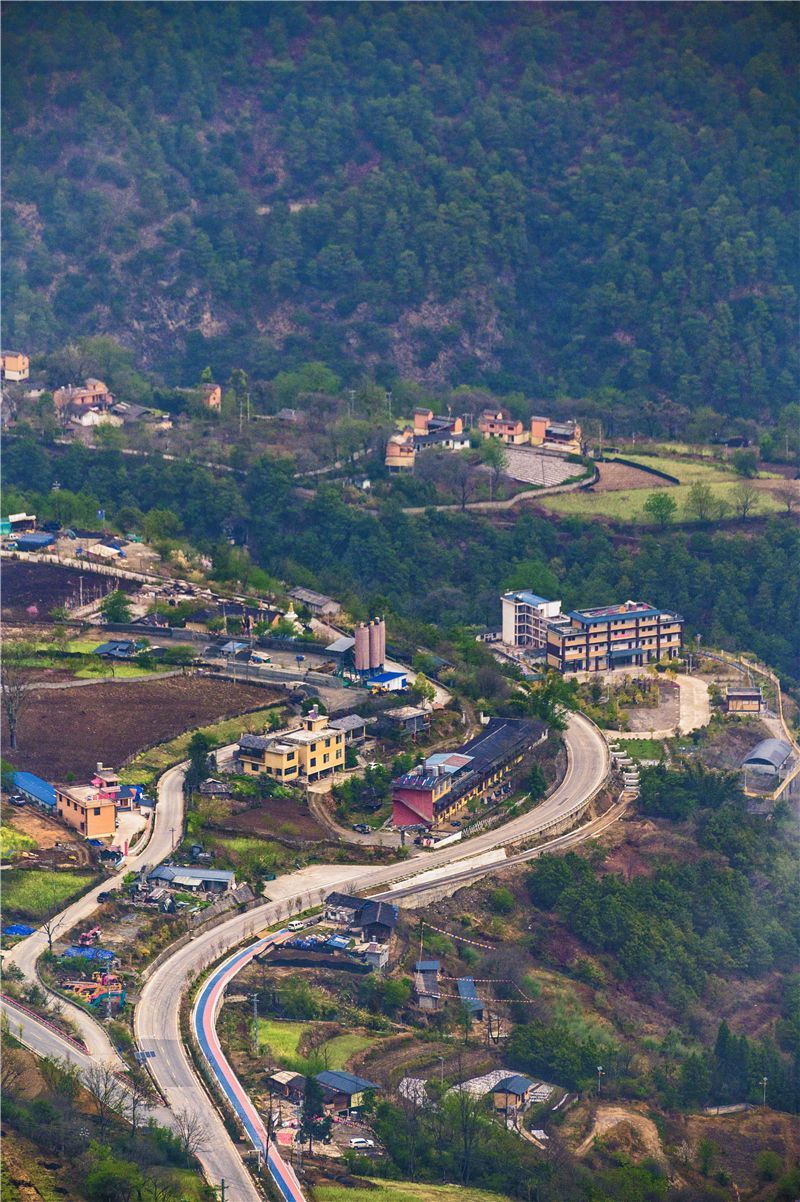

贡山县独龙江乡独龙族传统文化保护区

当绿如翡翠的独龙江从峡谷中奔腾而过,沿着独龙江一直走,便到了与江同名的神秘之地——独龙江乡,这里被誉为“西南最后的秘境”。

独龙江乡位于中国与缅甸交界的边境上,怒江贡山县独龙江峡谷中,是我国独龙族的唯一聚居区,也是高黎贡山国家级自然保护区。

这里游客罕至,人烟稀少,是一处难得的世外桃源,神秘莫测的文面女、色彩丰富的独龙毯、隆重欢快的卡雀哇节……深受广大游客喜爱。

非遗多看点:

丙中洛乡怒族传统文化保护区:2006年,丙中洛被列为云南省第一批非物质文化遗产保护项目——丙中洛怒族传统文化保护区。

独龙江乡独龙族传统文化保护区:2006年,独龙江乡被列为云南省第一批非物质文化遗产保护项目——独龙江乡独龙族传统文化保护区。

马吉乡古当村傈僳族传统文化保护区:2006年,马吉乡古当村被列为云南省第一批非物质文化遗产保护项目——马吉乡古当村傈僳族传统文化保护区。

河西乡菁花村普米族传统文化保护区:2006年,河西乡菁花村被列为云南省第一批非物质文化遗产保护项目——河西乡菁花村普米族传统文化保护区。

(独龙江风光 张秋亨 摄)

(独龙江风光 张秋亨 摄)

怒江民族民间传统文化之乡

新建村坐落在怒江大峡谷入口处,处在怒江、大理和保山三个州市交汇前沿,在这里,歌舞表演精彩,民族乐器精致,民族风情浓厚,是怒江傈僳族文化的集中地。

2006年,上江乡新建村被被列为云南省第一批非物质文化遗产保护项目——上江乡新建村傈僳族民歌之乡

怒江语

怒族“若柔”语言

怒江兰坪县兔峨乡,这里是全国唯一的柔若人聚居地。濒危语言怒族“若柔”语,就是居住在这里的怒族柔若人使用的语言。

2006年,怒族“若柔”语言被列为云南省第一批非物质文化遗产保护项目。

独龙族语言

独龙族分布在怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县,由于交通闭塞,独龙族在这里创造出了属于本民族的文化、节日和语言,而独龙语就是当时独龙族内部交流的唯一载体。

独龙语属汉藏语系藏缅语族,没有本民族文字,过去多靠刻木结绳记事、口耳相传,记录传递了独龙族世世代代的沧桑变迁和文化记忆。

2006年,独龙族语言被列为云南省第一批非物质文化遗产保护项目。

刘娅娟 策划

文旅头条融媒体记者 何雨珍 文

邓斌、江蕊先、怒江州文化和旅游局、泸水市文化和旅游局、怒江州非物质文化遗产保护中心、走进福贡、怒江传媒 图

责编 代汪媛

审核 马永虎