编者按:为全面提升大理文化旅游传播影响力,展现大理文化旅游形象,大理文旅融媒体中心在大理州文旅局的指导下,深入大理州各县市文旅部门、文旅企业和相关场所,推出“一月一县市 全域看大理”系列报道,旨在描绘好风光、讲述好故事、传播好声音、展示新亮点,依托大理文旅、文旅头条全媒体传播渠道,通过图、文、视频、直播等传播方式,全面宣传展示大理的景色之美、人文之美、发展之美,带你一起发掘“六个大理”新魅力!

党的十八大以来,祥云县以建设云南源大景区为发展目标,以云南源文化、红色文化为文旅品牌,以青铜文化、马帮文化、乡村旅游等为补充,着力打造旅游环境良好、配套服务完善的大理州东部新兴旅游度假区,走出了一条文化旅游深度融合的新路子。

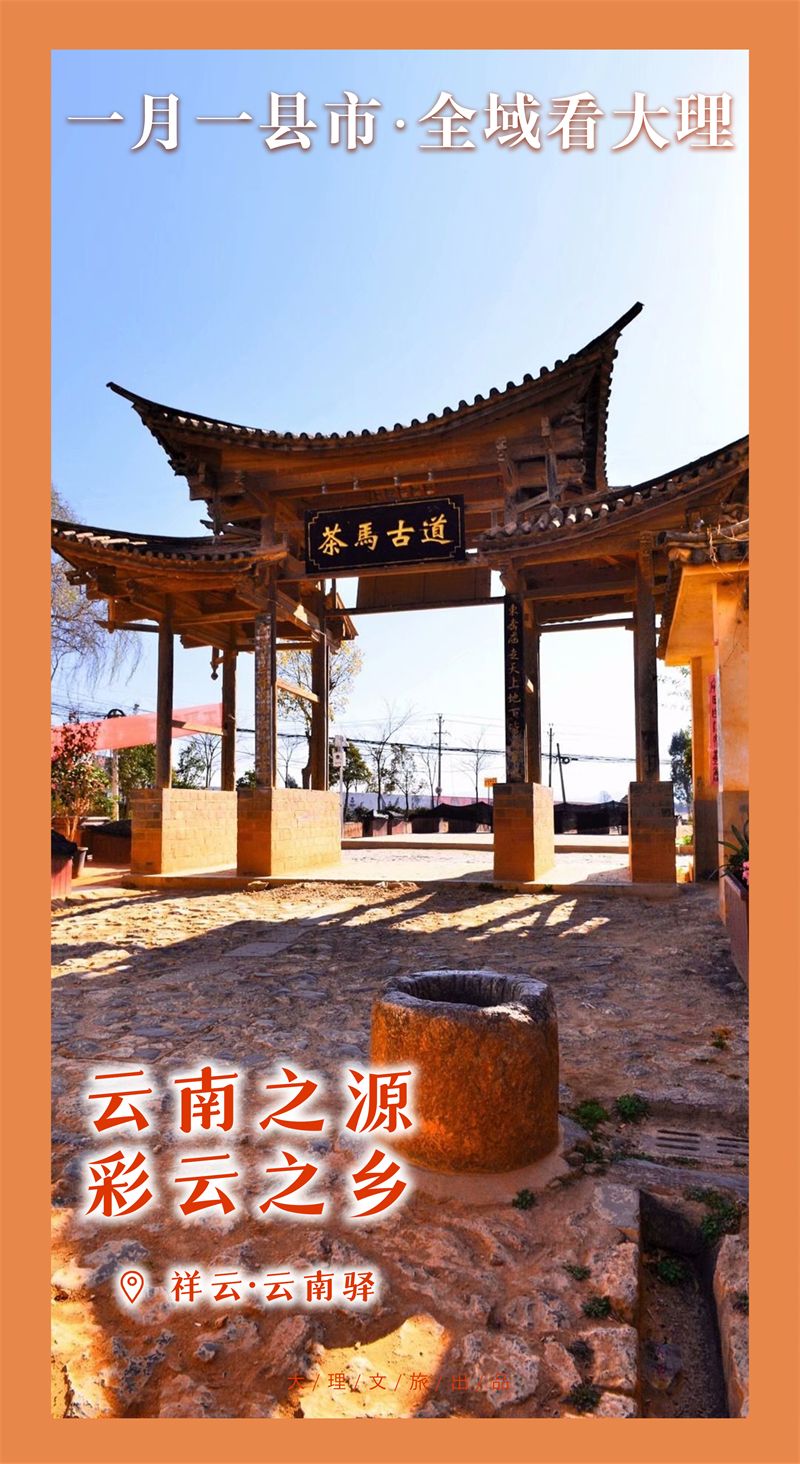

(王泽航 摄)

抓品牌建设,构建旅游新格局

充分挖掘和保护传统民俗文化、红色文化等资源,祥云县加快融入大滇西旅游环线建设,优化旅游市场环境、加强旅游基础设施建设和旅游产品高质量供给,打响“云南之源”文旅品牌。

(王泽航 摄)

云南驿镇获批省级旅游名镇,禾甸七宣村获评省级旅游扶贫示范村,刘厂镇王家庄社区、禾甸镇大营社区被评为省级旅游名村;千娇花卉生态园、泰鑫庄园、鑫海庄园、泰兴蔬菜观光园被认定为州级休闲农业与乡村旅游示范园,刘厂镇王家庄社区、禾甸镇大营社区等“旅游+”乡村旅游模式试点顺利推进。

目前,祥云县围绕“云南驿站”旅游IP,继续实施“旅游+”“+旅游”战略,不断整合资源,催生新业态、延伸产业链,促使旅游产业转型升级。

抓公共服务,增强群众幸福感

2021年,祥云县完成文化馆、图书馆总分馆制建设,全县建成2个总馆、10个分馆、139个服务点,打通公共文化服务“最后一公里”。依托“两馆一站”,祥云县持续开展文化交流、艺术推广普及、辅导培训等活动,扶持发展优秀农民文艺团队、花灯队、健身队等文化群体,推动文化服务由“送文化”向“种文化”的进一步转变。

目前,祥云县共有1000多支文艺演出队活跃在广大农村,开展形式多样的群众性文化活动,极大提升了人民群众的获得感和幸福感。以祥云县彩云艺术团为例,艺术团以脱贫攻坚、乡村振兴、建党100周年、“美丽县城”创建、三月街专场文艺演出等重大节庆活动和事件为载体,开展文化惠民及“送戏下乡”600余场次,受益群众达40万余人次。

抓艺术精品,镌刻彩云新印象

近年来,祥云县不断提升艺术创作水平,文艺创作精品迭出,成果丰硕。2020年,舞蹈《乐盛世》获“奋斗杯”云南省群众文艺作品大赛舞蹈类二等奖,男声独唱《信仰时间》获第三届成都金芙蓉音乐比赛流行组铜奖;2021年,舞蹈《东山葫芦笙舞》获云南省第十二届民族民间歌舞乐展演金奖;2022年,民族团结主题群口相声《群芳竞艳石榴花红》获云南省“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛文艺类二等奖等。

在讲好祥云故事的过程中,以中共云南省第一任省委书记王德三同志的革命事迹为蓝本,精心打造大型红色花灯剧《省委书记王德三》,于2019年代表云南省唯一剧目赴京参加全国戏曲会演,目前该剧已在省州县范围内演出40余场;以普淜镇杨家屋村原党总支书记刘平为原型打造的脱贫攻坚题材花灯剧《生命的瞬间》首演反响热烈。

抓文化遗产,探索活化新路径

严格按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针,切实加强文物的保护、管理和利用。目前全县共有不可移动文物236项,馆藏可移动文物共计10763件套。同时,完成祥云县历史文化博物馆设立、王孝达烈士故居修缮、王复生、王德三烈士纪念馆改造等工作,文物资源的文化传承功能不断完善。

加强非遗传承保护,目前祥云县共有省级非遗保护项目8项、项目代表性传承人12人,州级非遗保护项目13项、项目代表性传承人13人,县级非遗保护项目53项、项目代表性传承人147人,建立了大营土陶保护传承基地、彝族哑巴节保护传承基地等7个传承保护基地,建成非物质文化遗产实物展示厅2个、10个乡镇建立保护项目传习所21个、民俗家庭展室8个,非遗传承保护工作不断迈上新台阶。

抓宣传推广,知名度不断提高

抓好“形象营销、内容营销”,祥云县充分运用传统媒体和新媒体进行宣传,以各类重大赛事、节会为契机,积极推介特色文化旅游资源。全国现代五项青年锦标赛暨全国现代五项群众跑激光赛和CBA“未来之星”高原篮球对抗赛等大型体育赛事落地祥云;“礼享祥云”旅游商品创作开发大赛、“非遗之行”“文化和自然遗产日”、大理州全省非物质文化遗产联展(祥云站)、“喜迎二十大·礼赞新时代 奋进新征程”流动舞台宣传演出以及沪滇协作文化旅游交流展等系列活动成功举办,祥云县知名度和美誉度得到不断提高。

文旅头条融媒体记者 杨金敏 通讯员 曹利仙 文

祥云县文化和旅游局 图

责编 刘榕杉

审核 华芳