近日,文化和旅游部、人力资源社会保障部、国家乡村振兴局发布《关于公布2022年“非遗工坊典型案例”的通知》,确定66个2022年“非遗工坊典型案例”。

其中

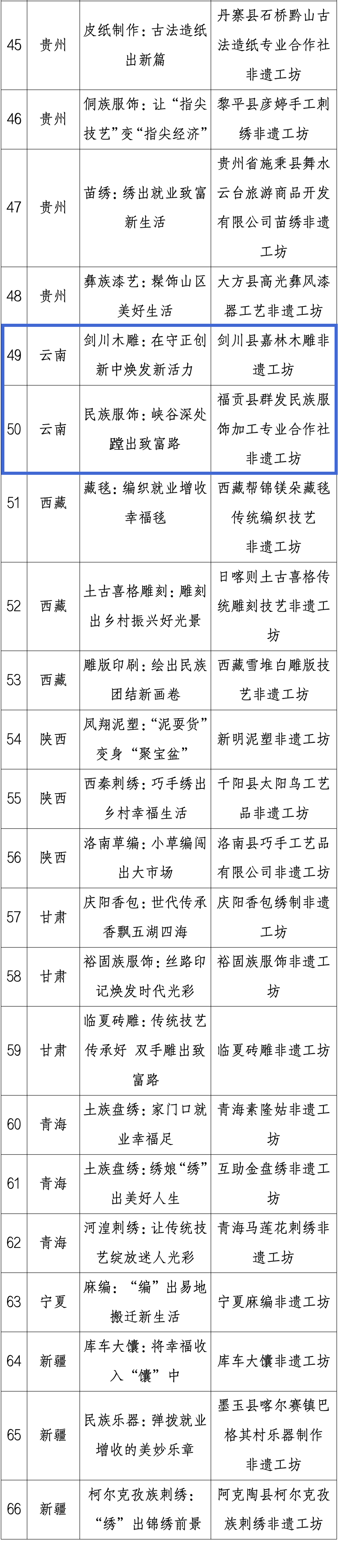

云南2个案例入选

分别是

剑川县嘉林木雕非遗工坊

“剑川木雕:在守正创新中焕发新活力”

福贡县群发民族服饰加工专业合作社非遗工坊

“民族服饰:峡谷深处蹚出致富路”

详情如下↓

文化和旅游部 人力资源社会保障部 国家乡村振兴局关于公布2022年“非遗工坊典型案例”的通知

各省、自治区、直辖市文化和旅游厅(局)、人力资源社会保障厅(局)、乡村振兴局,新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局、人力资源社会保障局、乡村振兴局:

为深入贯彻习近平总书记关于非物质文化遗产(以下简称“非遗”)保护和乡村振兴重要指示精神,推动非遗助力乡村振兴,文化和旅游部、人力资源社会保障部、国家乡村振兴局共同组织开展了“非遗工坊典型案例”推荐工作,在各地推荐申报的基础上,经评审和公示,确定了66个2022年“非遗工坊典型案例”(以下简称“典型案例”),现将名单予以公布(见附件)。

各地要形成工作合力,将非遗工坊建设作为非遗助力乡村振兴的重点工作,充分借鉴典型案例的经验,加强对本地非遗工坊的指导,切实发挥其在推动非遗保护、带动就业增收、巩固拓展脱贫攻坚成果、促进乡风文明等方面的重要作用。获评典型案例的非遗工坊要不断提高传承能力和业务水平,积极发挥示范引领作用。

特此通知。

文化和旅游部

人力资源社会保障部

国家乡村振兴局

2023年1月19日

附件

一起走进

云南这两个非遗工坊看看吧

剑川县嘉林木雕非遗工坊

剑川县地处大理白族自治州,全县白族人口占比超过90%,被誉为“白族文化聚宝盆”。剑川木雕以浮雕、镂空雕见长,在历史上主要用于建筑构造与装饰。作为我国木雕工艺的重要流派之一,剑川木雕在2011年被国务院公布列入第三批国家级非物质文化遗产保护名录。

2020年,剑川嘉林木雕艺术有限公司依托国家级非遗代表性项目木雕(剑川木雕),设立剑川县嘉林木雕非遗工坊。

工坊建有院落两处,一处位于剑川县甸南镇回龙村,以“前店后厂”模式,生产制作、销售木雕工艺品,另一处位于剑川木雕艺术小镇大师巷内,以白族传统民居“三坊一照壁”院落为载体,用于开展日常生产、制作、展示及培训等。

工坊现有多名木雕手工艺雕刻及设计制作人员,不定期开展技能培训、剑川木雕培训和免费体验讲解活动,带动就业人数50人,提供30余个灵活就业岗位,带动脱贫人口和农村低收入人口10人就业,人均月增收1300元。工坊通过传统技艺研究、剑川木雕技能培训、作品设计创新、校企合作等形式开展非遗助力乡村振兴工作。截至2021年底,工坊共开展技能培训20余场次,与相关高校开展研修培训12期,为木雕行业发展和乡村振兴作出了积极贡献。

福贡县群发民族服饰加工专业合作社非遗工坊

福贡县群发民族服饰合作社隶属怒江傈僳族自治州福贡县鹿马登乡赤恒底村,鹿马登乡赤恒底村于2006年列入第一批州级傈僳族传统服饰之乡保护名录。该村民族服饰的加工生产从1992年开始以家庭式的生产,以传统的原料、传统的手工制作技艺为主,产品以零售自销。

2021年4月2日,怒江州福贡县非遗扶贫工坊在赤恒底村阿路底易地搬迁点群发民族服饰加工合作社正式挂牌成立。非遗扶贫工坊以合作方式成立,使用面积200㎡, 合作社成员11户 ,员工有106人,传统服饰制作人员有传承人和民间艺人共18人,专门负责传授加工制作技艺,非遗工坊民族服饰工艺传承人有4名,省级1名,县级3名。

该工坊以“沙蓝颜”为品牌名称,纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目,参与脱贫监测户36户69人,线上以云南民族服饰网电商平台进行销售,年订单数至少8笔以上。

自非遗工坊成立以来,充分利用地方优势,传承民族文化,福贡群发民族服饰非遗扶贫就业工坊凭借得天独厚的文化资源,开展了3期民族服饰制作技艺提升培训累计73人次。截至2022年,工坊带动脱贫260户482人,其中残疾人66人,年工坊总收入290余万元,在非遗扶贫之路上迈出了可喜的一步。

综合自 文旅之声、中国旅游报、云南网、“剑川县文化馆”微信公众号、“大理非遗”微信公众号、“福贡文旅”微信公众号、“福贡先锋”微信公众号

责编 童文文

审核 华芳