夏日的哈尼梯田,漫山遍野的绿色让人如置身仙境一般。行走在梯田的阡陌之间,阵阵稻香随风而来,整个山野用摇曳的身姿,吟唱着一首生命的赞歌。

2013年,红河哈尼梯田成功申报成为世界文化遗产,创造了我国现有世界遗产中“第一个以农耕、稻作为主题的遗产项目”“第一个以民族名称命名的遗产地”等多个第一,为人类历史文化遗产宝库增添了浓墨重彩的一笔。申遗成功十年来,红河哈尼梯田以世界遗产的姿态呈现在世人面前,它是农耕文明的典范,历经上千年的发展,依然保持着完好的生态,极强的生命力,活力四射,美丽绽放。

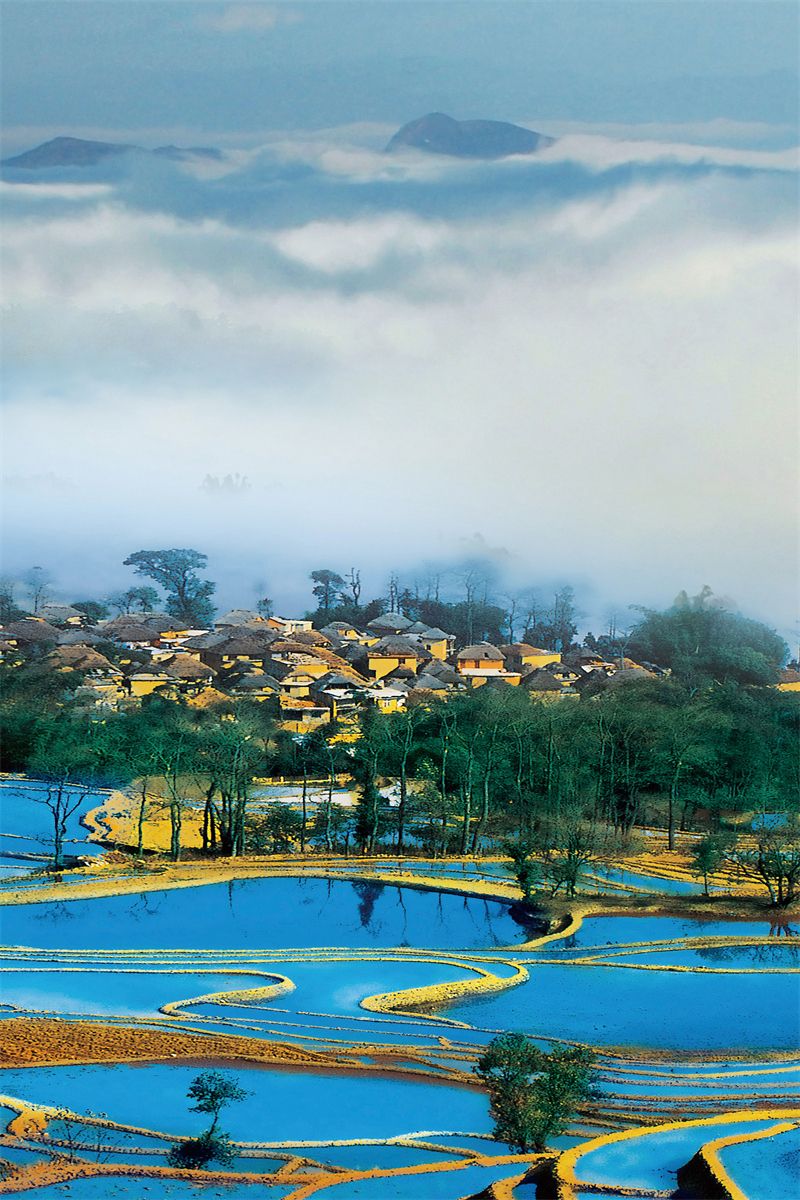

红河哈尼梯田位于云南省东南部,遍布于红河州元阳、红河、金平、绿春四县,总面积82万亩。1300多年前,勤劳智慧的哈尼族人在这里生根发芽,一锄一篓、一犁一耙,以双手为刻刀,他们用1300年把巍巍大山雕刻成世界上最美丽的画卷。在世界文化遗产核心区,梯田随山势地形变化,规模宏大、气势磅礴从山脚至山巅,级数最多可达3700多级,最大垂直落差2000多米,宛如雕刻在大地上的诗行,壮观无比。

世界遗产委员会在对红河哈尼梯田文化景观的评语中写道:红河哈尼梯田文化景观所体现的森林、水系、梯田和村寨“四素同构”系统符合世界遗产标准,其完美反映的精密复杂的农业、林业和水分配系统,通过长期以来形成的独特社会经济宗教体系得以加强,彰显了人与环境互动的一种重要模式。

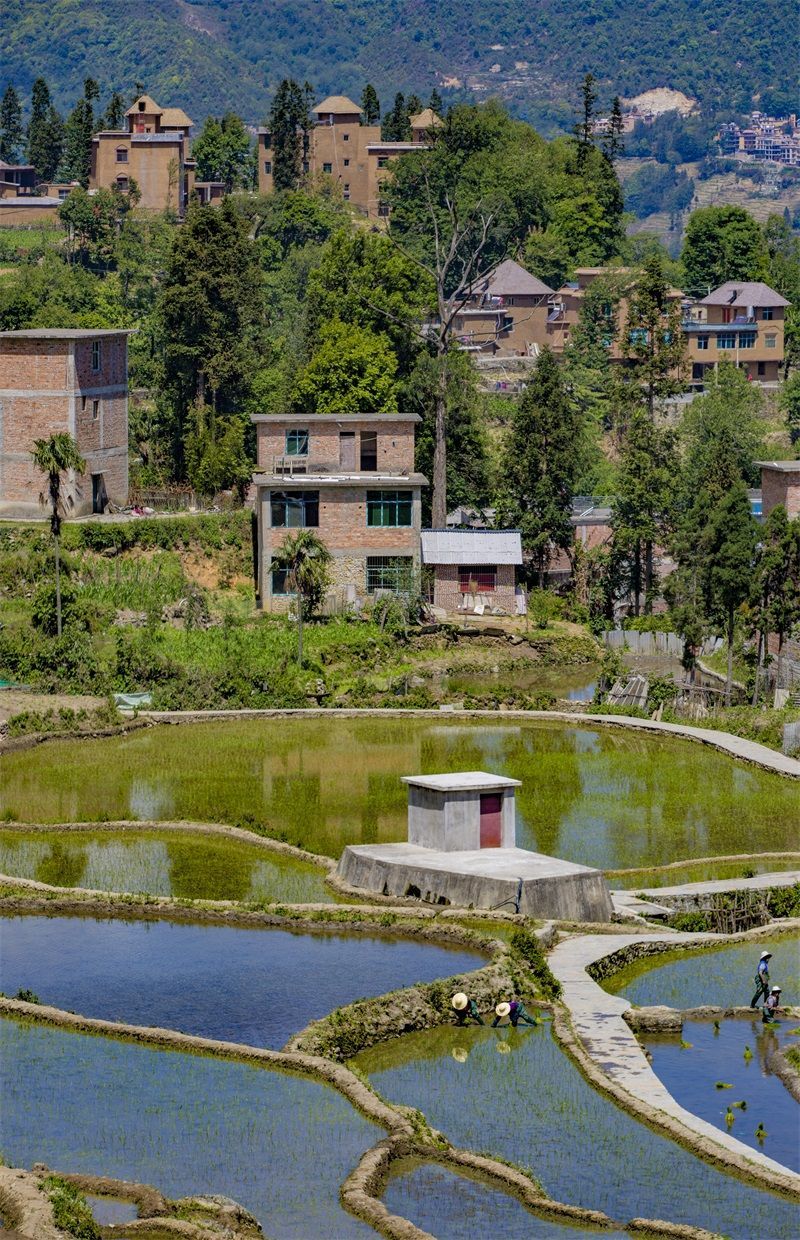

红河哈尼梯田隐于山林,镶嵌于大自然之中,“森林—村寨—梯田—水系”四素同构,循环往复,生生不息。山顶的森林涵养水源,形成涓涓细流,为山腰的村寨提供生活用水,又为村寨下方的梯田灌溉提供水源;流水继续顺流而下,在低地的河谷中交汇成河流,再通过蒸腾作用将水分搬运回森林。在这一层层流转、生生不息的系统中,哈尼人还发明了“木刻分水”——在沟渠中设置横木,横木上凿出开口宽度不一的凹槽,以凹槽的大小宽度控制支渠水流的大小,让其刚好能满足下游的梯田灌溉需要。

“森林—村寨—梯田—水系”四素同构的农业生态系统,独特的“三犁三耙”“夏秋种稻、冬春涵水”“人工耕耘除草”精耕细作技术体系,从涵养水源到垒埂放水,从“木刻分水”到稻种交换,从水沟修筑到赶沟冲肥,哈尼梯田精密复杂的农业、林业和用水分配体系,体现的不仅是丰富的生物多样性,更是一代代梯田开垦者、耕作者们认识自然、尊崇自然,与大自然和谐相处的生态理念,也是哈尼梯田可以传承至今的秘密。

岁月传承之中,哈尼人也一直在与时俱进。在元阳县新街镇阿者科村实施的“阿者科计划”,以生态文明建设引领保护哈尼梯田,立足哈尼梯田的农业属性,充分发挥哈尼梯田的生态效益、农业效益、经济效益、社会效益,使得百年古村和千年梯田焕发新生机,让“绿水青山就是金山银山”成为现实。

千年哈尼梯田是一部古老的史诗,是山与水、天与地、人与自然的交响乐。梯田边上,哈尼人的生活方式、节日庆典、人生礼仪、歌舞文学、璀璨服饰等均以梯田为核心,祭寨神林、矻扎扎节、四季生产调、多声部民歌、乐作舞等绚丽灿烂的非遗文化交相辉映,他们依托梯田,尊重自然,创造出了悠久灿烂的民族文化,也通过勤劳智慧让哈尼梯田永葆生机。

文旅头条通讯员 孙思漫 文

红河文旅 文旅头条 图

责编 王楚云

审核 刘娅娟