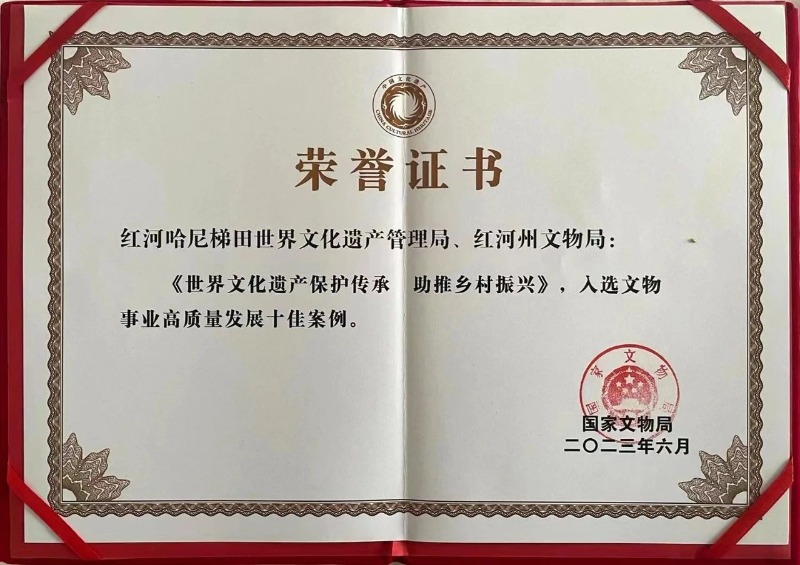

近日,在2023年文化和自然遗产日主场城市活动开幕式上,国家文物局公布了首批文物事业高质量发展推介案例名单。其中,红河州的《世界文化遗产保护传承 助推乡村振兴》入选“文物事业高质量发展十佳案例名单”,是云南省唯一入选的案例!

该案例为何能入选?一起来了解!

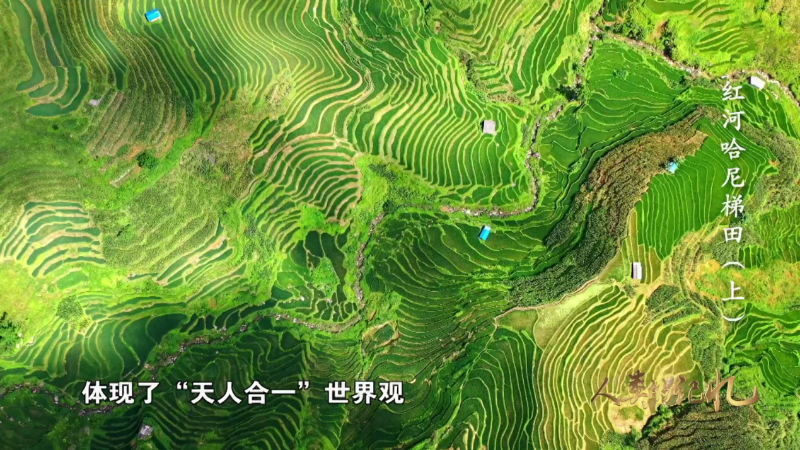

《世界文化遗产保护传承 助推乡村振兴》中的“世界文化遗产”指红河哈尼梯田。

(王建中 摄)

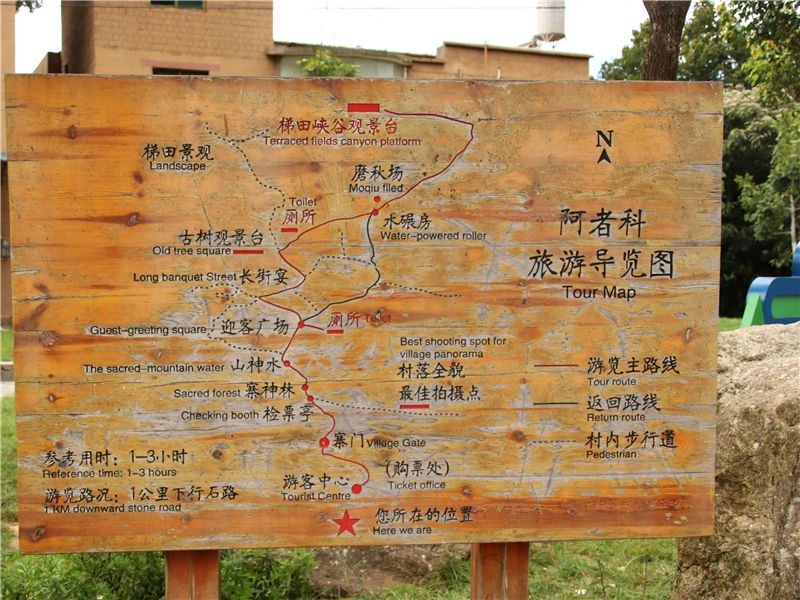

2013年6月,红河哈尼梯田被列入世界文化遗产名录。位于元阳县红河哈尼梯田遗产区内的阿者科村,是哈尼梯田申遗的5个重点村寨之一。

阿者科村是典型的哈尼族传统村落,上有森林,下有梯田,水沟穿村而过,体现了敬畏自然、与自然相融共生的建村理念,也是集中反映遗产区森林、梯田、村寨和水系“四素同构”核心理念的现存典型村寨。

(阿者科村 甘与汇 摄)

但在哈尼梯田申遗成功前几年,阿者科村全村有64户479人,人均年总收入仅3千元,是元阳县典型的贫困村。随着经济社会的发展进步,许多青壮年开始外出务工,传统村落保护迫在眉睫。

2018年,在遵循遗产保护自身规律的基础上,元阳县创造性实施了“阿者科计划”, 实施“内源式村集体主导”旅游产业,把优质文化遗产的综合效益转化为高质量发展的持续动力,留住了以哈尼梯田农耕文化为魂、美丽田园为韵、生态产业为基、古朴村落为形的世界文化遗产景观,筑牢了阿者科村“绿水青山”的自然本底和人文根基,走出了一条遗产保护、文化传承、经济发展、群众受益的绿色可持续发展之路。

坚持保护第一,守护哈尼梯田活态遗产

2013年以来,元阳哈尼梯田遗产区森林覆盖率由53.57%上升至63.84%,修缮大小灌溉沟渠140余条451.33公里,恢复“赶沟人”“守林人”“木刻分水法”“水力冲肥法”等传统民间水资源管理方式;先后完成遗产区60个村庄环境综合整治,改造传统村落64个,累计修缮传统民居4千余幢;传承文化基因,重点挖掘《哈尼古歌》《四季生产调》等民族文化精品。哈尼梯田“四素同构”生态系统实现了良性循环和有效保护修复,传统民居和村寨留住了原真、留住了特色、留住了乡愁。

坚持绿色发展,遗产保护助力“两山理论”转化

注册了“阿波红呢”和“元阳红梯田红米”等系列商标,成功推出红米糊、红米茶、红米酒等系列产品。累计投入8千余万元开发民族刺绣、哈尼竹编、民族银饰等产品,直接带动3.9万名群众增收致富,1.8万余名群众实现了家门口就业。推广“稻鱼鸭”综合种养示范区19.58万亩,每亩综合收益均达5590元,受益农户50446户。同时推进全国哈尼梯田文化旅游知名品牌创建示范区建设,累计投入旅游基础设施资金1.81亿元,传统村落得到改造,旅游基础设施得到提升。

2013年以来,元阳哈尼梯田景区业态平均每年吸引游客349.1万人次,实现旅游总收入44.8亿元,直接带动就业5千余人,间接带动1万余人,实现经营收入3千余万元,遗产区农民人均可支配收入从2013年的3928元增长到2022年的12502元。

坚持创新发展,保护成果更多惠及群众

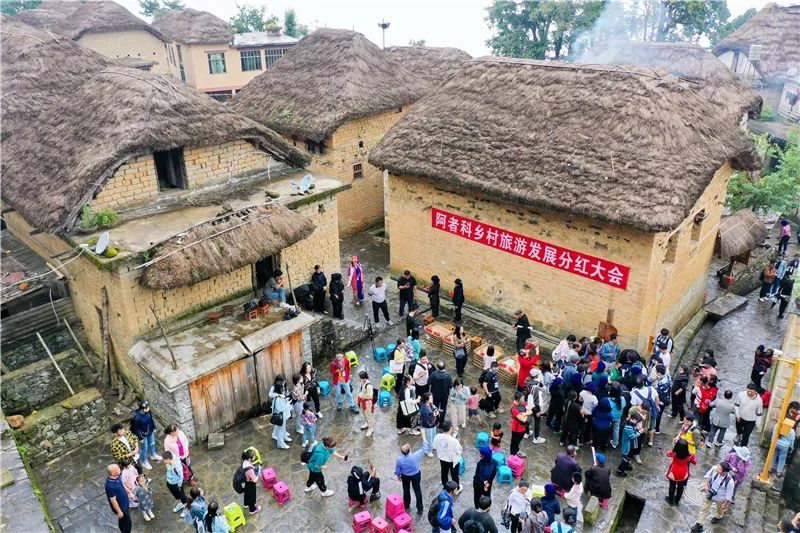

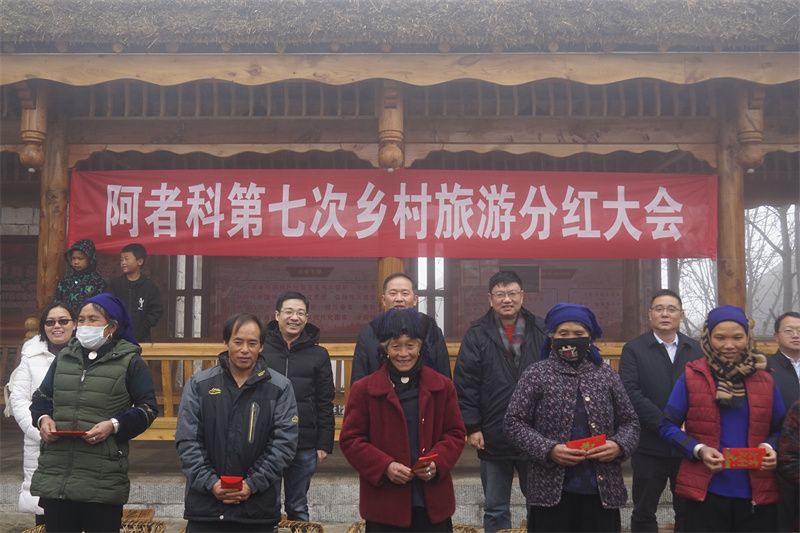

元阳县坚持遗产价值共享,保持原有生产生活方式和村内核心人文景观,明确不破坏传统村落格局、不引进社会资本、不租不售不破坏、不放任无序经营四条底线,元阳县政府与村集体联合成立阿者科村集体旅游公司,创新构建村民以文化遗产资源入股分红70%,村集体留成30%的文化遗产共建共享利益分配机制,村民分红部分按持续种田占40%、保护民居占30%、长年居住占20%、留住户籍占10%分红。

自2019年2月正式运营以来,阿者科累计实现旅游收入170余万元,65户村民户均分红1.4万元以上,在持续种植梯田的基础上,真正实现通过村民自觉发展旅游增收致富,同时又增强了广大村民留在家乡、保护好梯田和蘑菇房的内在动力,哈尼人世代守护的“绿水青山”转化为了“幸福靠山”。

自2019年起,阿者科村先后入选“中国美丽休闲乡村”“全国乡村旅游重点村”“第三批国家级传统村落”,被列为教育部精准扶贫十大典型案例,入选央视纪录片《告别贫困》和新华社《中国减贫密码》纪录片旅游扶贫案例,评为并登上中国共产党与世界政党领导人峰会暖场大片,多个国家的政党和领导人、各界代表见证了“阿者科计划”,为世界农耕文明保护传承提供了互鉴互融的中国方案。

如今,走进阿者科,既能欣赏壮美的梯田风光,又能亲身体验哈尼族生活,感受哈尼族传统村寨原生态文化,邂逅心灵深处的乡愁。

文旅头条融媒体记者 李捷 文

部分材料来源 红河州文化和旅游局

红河文旅 云南红河发布 杨锡麟 阿者科 图

《人类的记忆——中国的世界遗产》之《红河哈尼梯田》【农耕篇】视频截图

责编 王楚云

审核 李元