聂耳(1912——1935年),中华人民共和国国歌的曲作者。他是中国新音乐的开拓者、奠基人,开辟了一条站在无产阶级立场上为人民呐喊、发声的音乐道路,被称为“人民的音乐家”。他一生中创作了40余首极具民族精神的音乐作品,其中1935年创作的《义勇军进行曲》唤起千千万中华儿女抵御外敌的勇气,见证了中华民族冲破黑暗、阔步走向光明的华章。新中国成立时《义勇军进行曲》被定为国歌,伴随着祖国的日渐强大,在一个个重要的国际、国内舞台上奏响。

聂耳生长在云南,成名于上海,1935年7月在日本遇难。十多年后,聂耳的遗物才被带回了昆明。20世纪50年代,聂耳的家人和好友把他遗物的绝大部分捐赠给云南省博物馆。通过不断地征集,现在已有7000余件有关聂耳和国歌的文物及资料收藏在云南省博物馆和玉溪市博物馆。这些文物包括聂耳的个人用品、作品手稿、文章文稿、小说、剧本、日记、书信、历史照片等,从各个方面揭示了聂耳人生的闪光点和卓越成就。2020年,习近平总书记考察云南时强调,要讲好五个故事,其中就有“聂耳和国歌的故事”。今年是贯彻党的二十大精神的开局之年,也是聂耳诞辰111周年,为了传承红色基因,赓续红色血脉,弘扬聂耳的爱国主义精神和传承国歌力量,特从聂耳和国歌相关文物中挑选了具有代表性的六件文物进行赏析。通过文物探寻聂耳的人生经历及《义勇军进行曲》的意义。

聂耳使用的“白朗宁”牌照相机

这是聂耳于1931年购置的二手“白朗宁”牌照相机,机身为黑色,很多部位有不同程度的掉漆。喜欢音乐的聂耳也喜欢摄影,他拿着它到处拍照,还给照相机取名“小朋友”,可见聂耳对这台照相机的喜爱。从此,这台照相机就像聂耳的另一双眼睛,观察并记录下了聂耳眼中的世界,这台相机所拍摄的照片也成为了我们了解聂耳人生历程的重要证据,见证了聂耳经历的传奇故事。

(1931年2月10日聂耳用节省下来的生活费,在旧货店里购买的美国“白朗宁”牌照相机)

其中一个故事发生在1932年,日军突袭上海闸北,发动了震惊中外的一·二八事变。聂耳所在的联华公司的摄影队到战区去拍新闻,聂耳多次要求一同前往未果。于是决定带上照相机和两卷胶卷,独自前往战地拍摄。聂耳在黄浦滩上亲眼目睹了六架日本飞机旋绕并向闸北的房丛掷弹,他用照相机记录下这些场景。拍外国军舰是他的目的,他不但拍到好几只不同式样的外国军舰,就连停在日本使馆门前的一艘日本大兵舰也偷拍了。然而聂耳还不满足,他像一个负有使命的新闻记者希望去往危险区域继续拍摄,他穿过了美国士兵守卫的公共租界,踏入了日本占领区域去拍摄。还没拍几张就被日本军官发现了,日本军官夺走聂耳的相机,并用枪指着聂耳,要把他带走。在这危急时刻,几个美国士兵走过来,为聂耳说了几句好话。最终,日本军官同意只没收聂耳拍过日本军事情况的底片,放过了聂耳。重获自由的聂耳得到美国士兵的同意后,换上备用的胶卷,拍了3张帮自己说情的美国士兵的照片。

这个“惊奇的故事”被聂耳写成散文《一个冒险的摄影故事》,1934年发表于《电影画报》第八期。同时,聂耳在1932年2月12日的日记中也记录了这件事,日记中写到“精神异常的疲惫,睡到吃午饭才起床。对他们讲了这惊奇的故事,无不钦佩我的勇敢、胆大。”

(1932年“一·二八”事变时聂耳偷偷拍下的日本军舰)

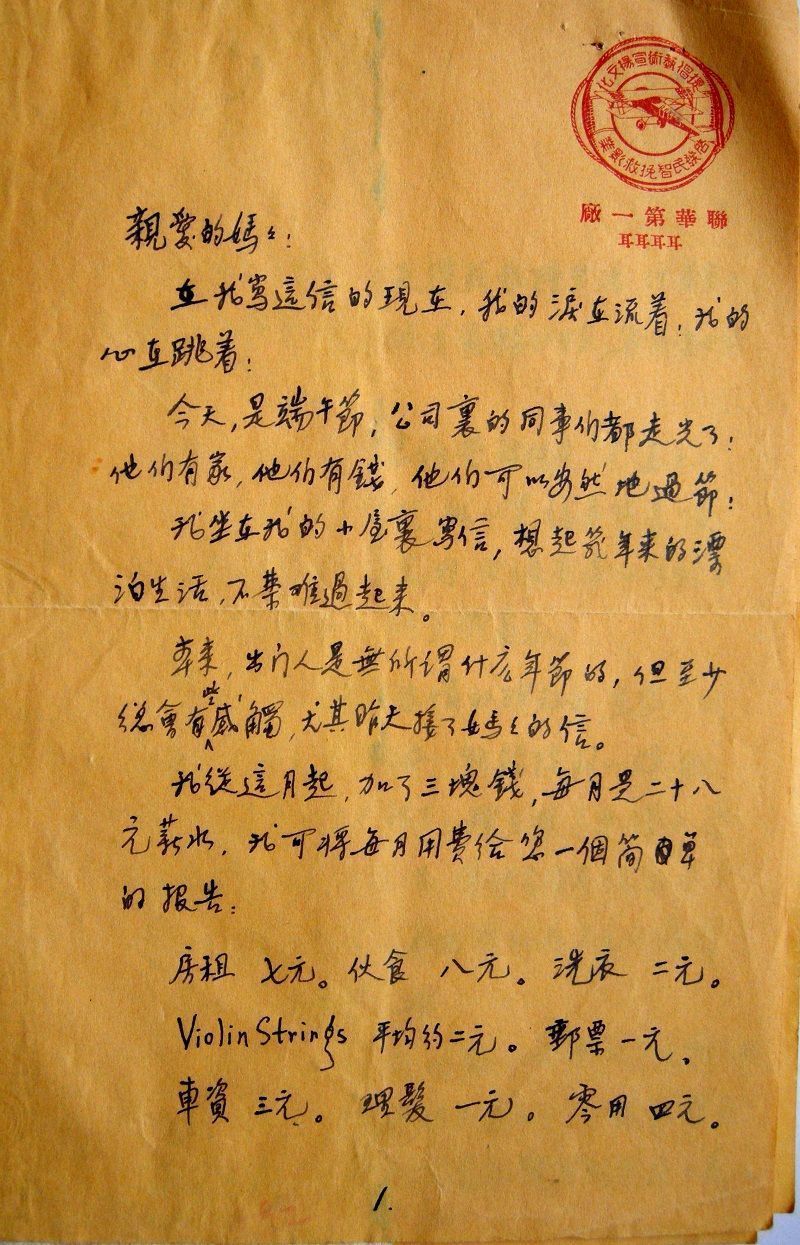

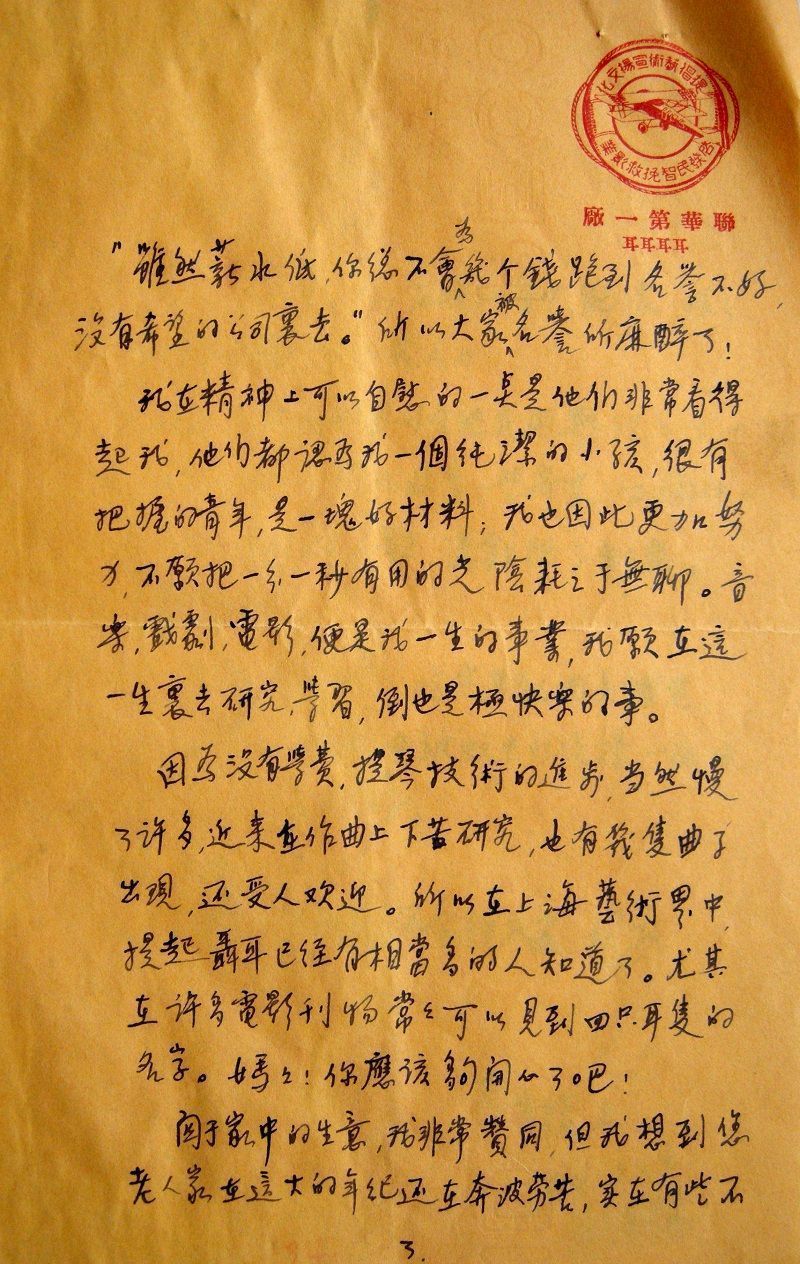

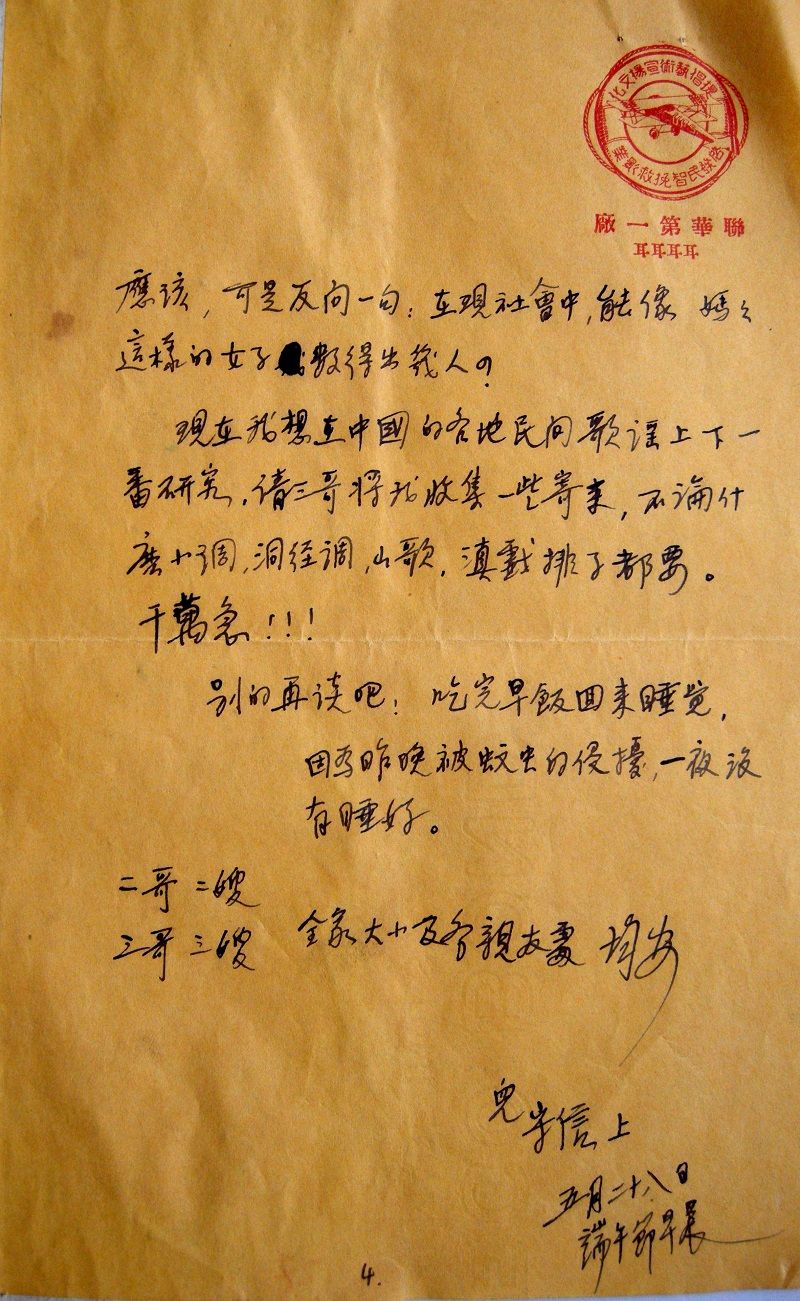

聂耳写给母亲的一封信(1933年5月28日)

这封信一共有4页,聂耳亲笔写在了联华影业公司的信笺纸上,开头写“亲爱的妈妈”, 结尾写“儿守信上,五月二十八日,端午节早晨”,守信是聂耳的名字,这是他在上海联华影业公司一厂工作时,恰逢端午节,写信表达对母亲和家人的思念,告诉妈妈在上海的经济开支情况,以及在联华公司工作的情况。在最后一页纸上,他请母亲转达三哥,帮他在云南找寻当地民间音乐曲谱,“现在我想在中国的各地民间歌谣上下一番研究,请三哥将(帮)我收集一些寄来,不论什么小调、洞经调、山歌、滇戏排子都要。千万急!!!”这充分证明聂耳的音乐成长之路和家乡云南具有紧密的联系。云南是民族民间音乐丰富的省份,聂耳从小耳濡目染,从这封书信上得知,聂耳不忘家乡的民间音乐,希望从中汲取养分来创作,为之后改编的民族器乐曲埋下了伏笔。后来聂耳于1934年1月离开联华影业公司,进入上海百代唱片公司组建了百代国乐队,又叫“森森国乐队”,除了为歌唱伴奏外,还灌制了自己创作和编选的民乐唱片。其中一首大家耳熟能详的《金蛇狂舞》,就是他根据云南民间小调《倒八板》改编而成。这首曲子经久不衰、流传至今,旋律昂扬热情洋溢,锣鼓铿锵有力渲染出了节日的欢腾气氛,经常在央视春节联欢晚会上演奏。这封信体现了聂耳在音乐创作中始终守正创新,继承传统文化,呈现浓郁中国特色。

(1933年端午节聂耳写给母亲彭继宽的信)

《开矿歌》曲谱手稿

手稿写在了一张发黄的信笺纸上,信笺纸上印有“耳耳耳耳”,为聂耳在联华影业厂定制的信笺纸。信是聂耳亲笔书写,标题写着“开矿”二字,这是1933年6月,聂耳为上海联华影业公司拍摄的电影《母性之光》作曲,创作了他的第一首电影歌曲——《开矿歌》,由田汉作词,聂耳谱曲。上世纪30年代,田汉与聂耳这两位志同道合的忘年之交被称为音乐界的“黄金搭档”。两人相识时地位悬殊,聂耳只不过是名小提琴练习生,而田汉已是左翼戏剧联盟的负责人。田汉对聂耳这个积极上进、渴望革命的青涩小伙欣赏有加。在田汉的影响下,聂耳参加了左联音乐小组,并在他的介绍下于1933年加入了中国共产党,二人共同合作完成了《码头工人》、《毕业曲》、《梅娘曲》等为劳苦大众所作的十余首经典曲目。

这是聂耳与田汉合作的第一首音乐作品,也是聂耳表现劳苦大众生活的音乐处女作。在这首歌曲中,融入了民间劳动号子的节奏,富有浓厚的生活气息,是他探索歌曲与劳动呼声结合的成功尝试。《中国电影发展史》评价这首歌,“唱出了阶级的矛盾,也唱出了工人的团结和他们的革命向往。聂耳以蓬勃的朝气,激扬的旋律,出色地表达了工人阶级的精神气质。《开矿歌》开创了我国30年代革命电影歌曲的先声。”《开矿歌》的成功给聂耳带来了良好的声誉,也给他注入了创作的动力,他对什么是民族化、大众化又多了一种认识。从此,他的音乐创作便一发不可收了。《开矿歌》的曲谱手稿现也已成为国家一级文物,收藏于云南省博物馆。

(聂耳的《开矿歌》手稿)

聂耳使用的小提琴

这是一把德国制造的小提琴,做工并不精致,油漆还有些脱落,但四根琴弦依然光亮如初,琴箱内的德文显示出它的出身“古斯塔夫·罗斯工作室,制作于德国马克诺斯基兴镇”。根据聂耳日记记载,这是1931年2月,聂耳在上海买到的二手小提琴。

读中学的聂耳由于参加学生爱国运动,上了国民党的“黑名单”,年仅18岁的他只身一人远赴上海,一边打工,一边追逐他的音乐梦,经过不懈的努力,成为了一名小提琴练习生。当时的小提琴很昂贵,恰好有一次,聂耳帮助朋友从上海租借电影片到昆明逸乐电影院放映,获得了100元酬金,孝顺的他将这笔钱的一半汇给母亲,剩余的一半给自己买了一把二手小提琴。聂耳兴奋地对朋友说:“愿与此琴终身为伴。”每天早晨六点钟不到,聂耳就按时起来拉琴,一拉就是五六个小时。正是这把普通的小提琴,为他的音乐创作打开了一扇窗户,短短三年时间,它陪伴着聂耳创作了《毕业歌》《自卫歌》《开路先锋》等40多首影响巨大的音乐作品。1935年5月,聂耳在日本修改完成《义勇军进行曲》后,把最终的定稿寄回了上海,随着影片《风云儿女》的上映,唱遍了大江南北。聂耳在一次留学生聚会上,用这把小提琴首次公开演奏了《义勇军进行曲》,并得到了很高的评价,这把小提琴也成为了奏响国歌的第一件乐器,虽然它是外国制造,年代不过百年,但却意义非凡,被定为国家一级文物,收藏于云南省博物馆。

(聂耳使用过的小提琴)

百代公司《义勇军进行曲》唱片

这张唱片灌制的是电影《风云儿女》的主题曲和插曲,于1935年制作完成,包装袋的封面写着“百代钢针唱片,上海英商电气音乐实业有限公司,发行所:上海徐家汇路一零九九号”。唱片编号为34848,A面为电影的插曲:《铁蹄下的歌女》(许幸之作词,聂耳作曲);B面为电影的主题曲:《义勇军进行曲》(田汉作词,聂耳作曲)。泛黄的唱片封套上印有上海百代公司的金鸡标志,尽管已历经80多年的沧桑岁月,但保存完好,至今仍能播放,由于存世量很少,所以极其珍贵。

1935年初,电通公司正在筹备抗战题材的影片《风云儿女》,主题歌由田汉作词,名为《义勇军进行曲》。田汉在被捕前,仓促把歌词写在了一张香烟锡纸的衬底上。聂耳知道此事后,主动找编剧夏衍承担这首歌的作曲任务,并很快完成作曲任务。1935年5月初,时任百代公司音乐部主任的任光从电通公司接到了田汉、聂耳共同创作的电影《风云儿女》主题歌——《义勇军进行曲》,为其悲慨的歌词、雄壮的曲调所震撼。任光组织由《风云儿女》的制片司徒慧敏、主演袁牧之、演员顾梦鹤领衔的电通公司七人歌唱队到上海百代公司录制《义勇军进行曲》唱片,在录音设备一切调试妥当之后,录音开始。音乐随之奏响,合唱队七名成员一起引吭高歌:“起来!不愿做奴隶的人们!把我们的血肉,筑成我们新的长城!……”歌词高亢激越,节奏铿锵有力,在场的人无不热血沸腾。这张黑胶唱片成为了《义勇军进行曲》的首版唱片,是中华人民共和国国歌的最先问世、最早出版的声音。自从这张唱片的出现,唱遍了祖国的大江南北,成为了号召人民奋起抗击日本侵略者的战歌。

(上海百代唱片灌制的首版《义勇军进行曲》唱片)

(A面为《铁蹄下的歌女》)

(B面为《义勇军进行曲》)

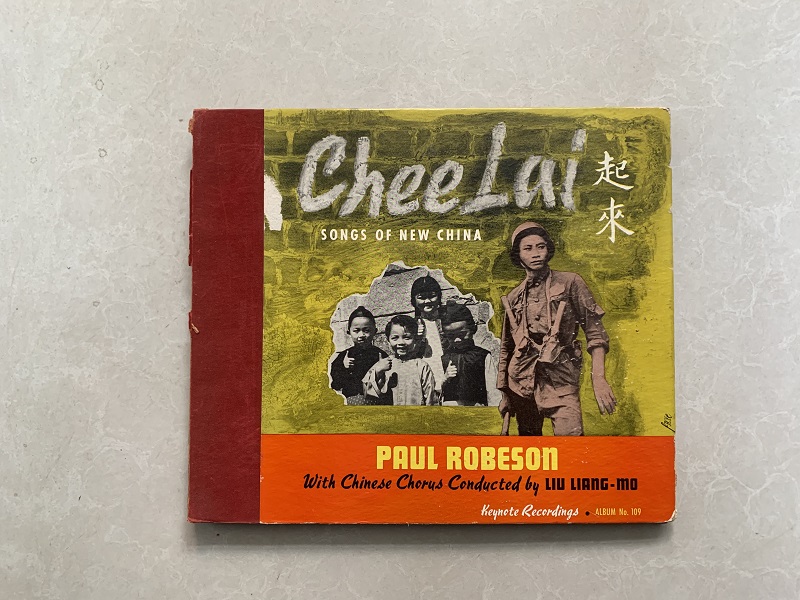

《CheeLai起来》黑胶唱片

这是一张美国KEYNOTE唱片公司在1942年灌制的黑胶唱片,封套设计以长城为背景,配上中国军人和孩子的形象,用中文繁体字和英文分别标明专辑名:《CheeLai起来“SONGS OF NEW CHINA”》,唱片序言由宋庆龄女士撰写。唱片收录了美国歌唱家保罗·罗伯逊用中英双文演唱的7首中国歌曲,其中就有《义勇军进行曲》。

九·一八事变后,中国面临生死存亡。1935年5月24日,上海电通电影公司上映了一部抗日题材电影《风云儿女》。影片讲述在抗战时期,一位只顾享乐,每天浑浑噩噩的诗人,从苦闷和彷徨中觉醒,积极勇敢地投身抗战的故事。随着影片上映,主题曲《义勇军进行曲》表达出中华儿女同仇敌忾、抗日救亡的坚定决心,广为流传。

革命歌曲有着激发群众爱国热情的巨大力量,被当时的基督青年会干事刘良模先生注意到,于是便发起创办了“民众歌咏会”进行抗日救亡宣传,在上海、天津、广州等地进行活动。1940年的夏天,刘良模到美国求学,结识了著名黑人歌唱家保罗·罗伯逊。保罗同情和支持中国抗日救亡运动,在听了刘良模演唱的几首中国革命歌曲之后,非常喜欢,他说“我要把中国人民的歌曲唱给全美国和全世界的人听”。1942年,保罗·罗伯逊和刘良模合作灌制了这套唱片,随着在世界各地的传唱,这首歌成为二战时期世界反法西斯的一首重要的战歌。

(《CheeLai起来》黑胶唱片封面)

(《CheeLai起来》黑胶唱片内页含序言)

从这些与聂耳和国歌相关的文物来看,年仅23岁的聂耳能创作出这样不朽的音乐作品绝非偶然,他不仅是一位音乐家,更是一位无产阶级战士,是真正的革命者。他的生命虽然很短暂,却为我们留下了震撼世界的声音,伴随着每一次国歌的高唱,聂耳和国歌一道永生。

文旅头条通讯员 王溪 文

云南省博物馆 玉溪市博物馆 图

责编 马寅瑞

审核 张敏