绝版木刻作为普洱的文化名片,是兼顾艺术审美与文艺惠民的具体实践。近年来,普洱绝版木刻从艺术走向生活空间,将原有的木刻版画融入到文创产品开发、文旅空间打造等新领域,寻找传承发展新路径,同时也让传统非遗符号融入数字时代生活圈,为更多年轻木刻技艺传承人带来更多数字化线上展示机会,探索行业自我造血的新方向。

(游客在普洱非遗客厅体验绝版木刻)

(游客在普洱非遗客厅体验绝版木刻)

线下“搭台”,文化空间赋能非遗传承走出“新路”

与传统的多版油印套色木刻相比,色彩丰富的绝版木刻只在一块版上完成套色创作,制作期间,毁版过程自然而然发生,进而形成绝版作品。该技法在普洱版画创作探索实践中一步步走向成熟,被越来越多的人认知和接受,发展至今,绝版木刻已成为套色木刻的一个代名词。

近年来,普洱立足资源优势,以文化产业赋能旅游产业,将传统技艺、文创艺术与深度游、乡村游、研学游相融合,依托博物馆、美术馆、文化商店、艺术角等公共文化空间,拓展休闲学习空间,点亮文创旅游产业,打造群众提高艺术审美、传承古老技艺的“讲台”。

(普洱学院绝版木刻传承基地参观体验)

(普洱学院绝版木刻传承基地参观体验)

2022年被普洱市旅游业协会评选为“最普洱文化生活”、被普洱市文化和旅游局推选为“普洱城市新型文化空间”的暮野美学空间,坐落于美丽的洗马湖畔,为人们提供了一个远离城市喧嚣,于山湖之间找寻安静与放松的空间。

在推广普洱绝版木刻非遗技艺的同时,暮野美学空间还将茶叶、咖啡与绝版木刻三者结合,营造一种普洱式的慢生活,满足游、食、玩,体验研学式的集合体的休闲方式,打造乡野文化旅游平台,形成了具有普洱特色的多元文创艺术空间,产出有普洱特色的文创文旅产品,助推普洱文旅的发展。

(开在乡野间的绝版木刻课堂)

(开在乡野间的绝版木刻课堂)

线上“唱戏”,数字网络拓展非遗技艺传播边界

制作周期长、主材损耗高,让绝版木刻传承具有了较高的门槛,如何将这一非遗技艺得到进一步传承推广,成为带有强烈云南民族色彩的一张名片,是当下普洱绝版木刻面临的主要困境。

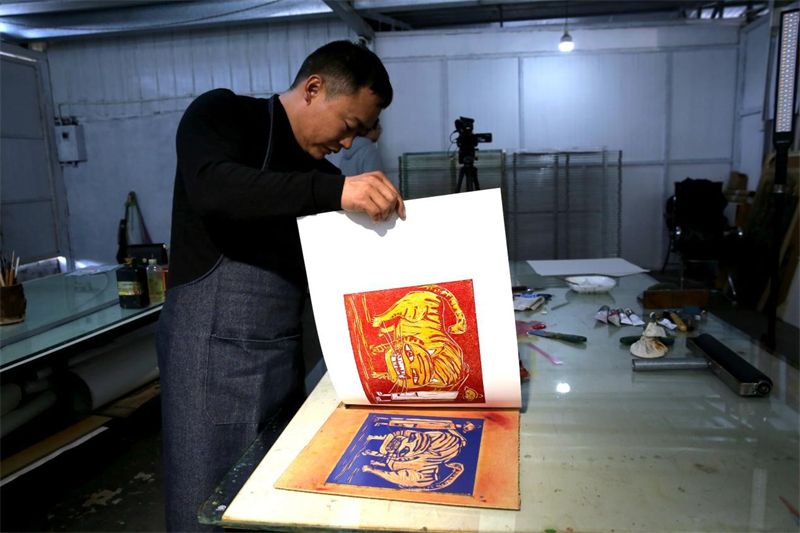

(为绝版木刻印制上色)

慕课即“MOOC”,是一种任何人都能免费注册使用的在线教育模式。随着近年来云南省公共文化云非遗慕课版块的推出,符合当代社会娱乐时间碎片化、信息需求个性化的非遗内容被搬上数字化平台,普洱绝版木刻正式由“指尖”走上“云端”,这项独特的非遗技艺通过数字连接架起了保护传承的桥梁,木刻版画也被更多人知晓。

(游客在文化集市上体验绝版木刻)

(游客在文化集市上体验绝版木刻)

线上慕课的教育模式通过建立网络学习平台,并在网上提供免费绝版木刻非遗课程,为更多想学习这项非遗的年轻人提供了更多系统学习的机会,让全国各地的网友跨越时空与这项古老的技艺相遇,手机就能看得见版画、学得来技艺,极大扩展普洱特色非遗技艺的受众面和传播面,推动绝版木刻以新的模式,走出传承的新路子。

(绝版木刻作品展)

(绝版木刻作品展)

文化赋能,助力指尖非遗从“活”起来到“火”起来

澜沧大歇场是旧时茶马古道上的重要驿站,绝版木刻是当地的传统非遗技艺,与百姓生活息息相关。为使这一文化资源优势发挥效益,2018年以来,澜沧县文化馆以“请进来教学,送出去学习”方式,在大歇场开展绝版木刻教学培训和研习活动,建成澜沧县第一家农民画培训基地、农民绝版木刻创作培训基地,引起越来越多艺术家关注,使当地绝版木刻声名鹊起。在大歇场,村民们用一把刻刀、一块木板刻画着茶马古道上的“新故事”,创作出了采摘咖啡、蜜蜂养殖、月下情歌等多种题材的版画作品。

(大歇场绝版木刻作品)

(大歇场绝版木刻作品)

如今,在普洱非遗客厅等城市文化空间,市民游客更是可以 “零门槛”畅玩普洱非遗技艺,完全不必担心因没有制作经验或技艺不精而不敢尝试。普洱非遗客厅经过不断摸索和策划,推出绝版木刻、金水漏印等非遗体验项目,并通过简化制作流程、推出非遗材料包等形式,完善、提升相关非遗项目的参与感与体验感,将非物质文化遗产原汁原味地呈现在人们面前,为市民游客提供了一个文化体验和休闲消费的综合性场所。

(游客初次体验绝版木刻完成的作品)

普洱绝版木刻,这一传统而富有个性的艺术形式,正逐渐从寂静的角落走向大众的视线。普洱绝版木刻的从“活”起来到“火”起来,不仅仅是制作工艺的复活,更是非遗文化的活跃。当前,一些有识之士也开始打造具有品牌影响力的绝版木刻产品,将这一传统技艺与现代设计相结合,赋予其新的生命力。从生活用品上的刻花,到文化、民俗活动中的雕刻,再到咖啡、茶叶包装上的图案,普洱绝版木刻赢得了越来越多年轻消费者的喜爱。

(咖啡产品包装上的绝版木刻图案)

(咖啡产品包装上的绝版木刻图案)

文旅头条融媒体记者 朱正 通讯员 戴铮 文

澜沧县文化和旅游局、茶城思茅、暮野美学空间、蒲兴南、苏琳、杨骏、朱正供图

责编 康莞悦

审核 李元