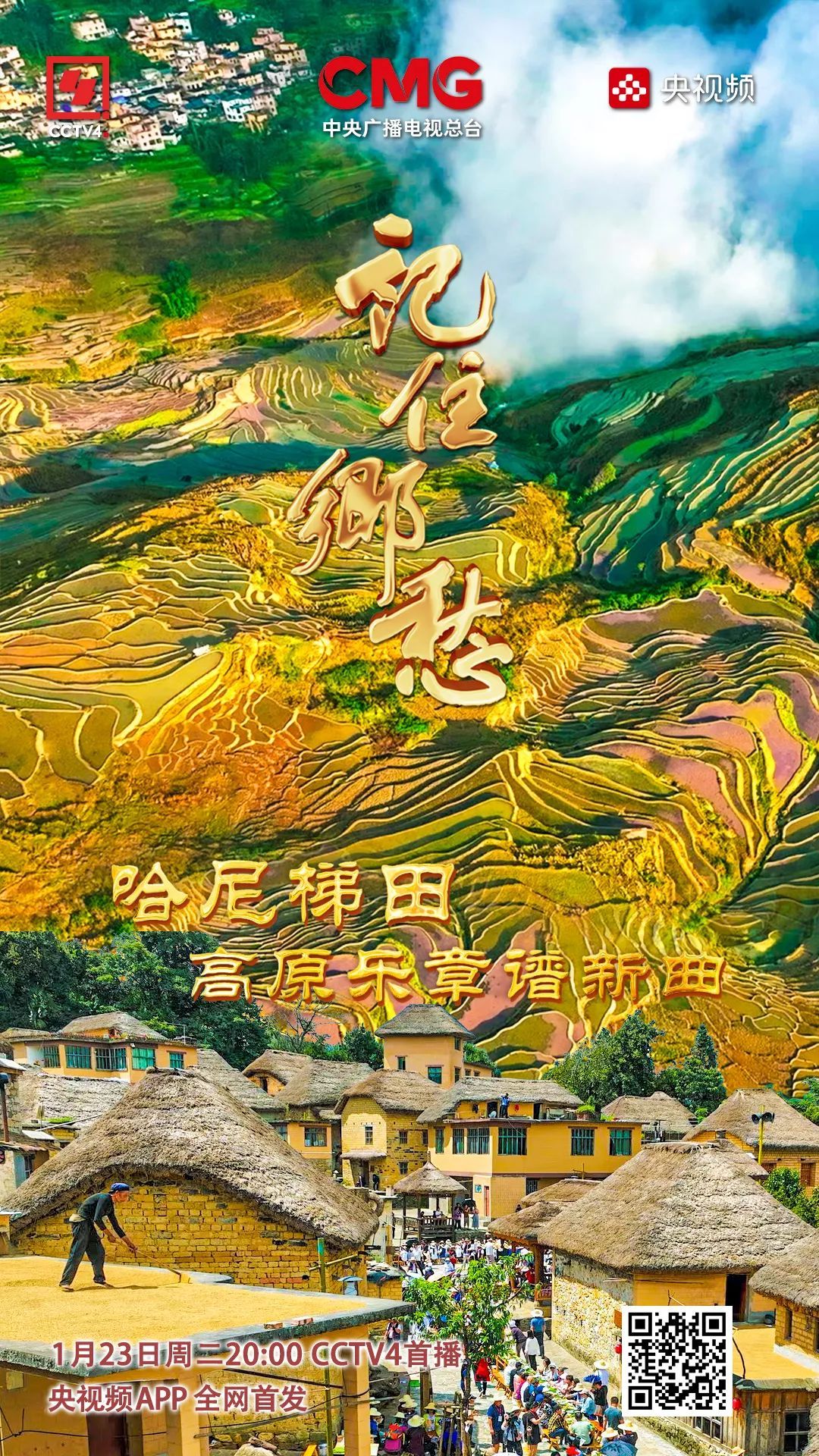

播出内容:《哈尼梯田——高原乐章谱新曲》

播出时间:2024年1月23日(周二)20:00

播出频道:CCTV-4

哀牢山间 鱼鸭满田

云南红河南岸,哀牢山脉之间,散布着一片绝美梯田。层层叠叠的梯田从山脚延伸到山顶,级数最多可达3700多级。早在1300多年前,哈尼族先祖就在山间坡地开山凿石,垒土成田,经过世代耕耘,形成如今160多万亩的规模,覆盖元阳、红河、绿春、金平等县。

在哈尼人的梯田里,不仅种水稻,还养有鱼和鸭。插秧时在田里撒鱼苗,鱼稍大再放入雏鸭。这样,田里的害虫、杂草便是鱼和鸭的养料,而鱼鸭的粪便则成为水稻的有机肥。“稻鱼鸭”共作的生产方式,已经在这片梯田里践行了数百年。

随着2013年“红河哈尼梯田文化景观”被列入《世界遗产名录》,美好的梯田风光和极具风情的哈尼文化,吸引着不少人前来“打卡”。仅元阳县梯田每年接待游客就已超过300多万人,收入接近50亿元。

心存敬畏,方能安享美好

哈尼梯田能有如今的风景,少不了哈尼人对于这片梯田的精心守护和对大自然的敬畏之心。

在哈尼古歌中传唱了这么一个故事。哈尼族人的祖先原本在遥远的北方过游牧生活,为过上安稳日子,他们一路向南,来到哀牢山下扎根。山中动物看到后纷纷来帮忙,天狗送来稻种,水牛替人们耕田,布谷鸟用叫声帮人们感知节气变化。

然而安顿下来的人们却愈发不知足,为获取更多粮食,梯田越垦越多,树木越来越少,溪水也不再充沛。失去家园的小动物们,纷纷跑去天神那里告状,于是天神降下惩罚。

受到惩戒的人们,心中感到懊悔,也明白了只有与自然万物和睦相处,才能永享安稳生活。于是大家重新栽上树苗,经过几代人的努力,山林的植被终于渐渐茂盛起来。

有林才有水,有水才有田

有了茂盛的植被,哈尼梯田的灌溉才能够得到保证。

在每一个哈尼村寨的山顶,都有一片树林,当地人称为“寨神林”。寨神林涵养水源,汇成泉水流入山脚下的红河,升腾的水汽通过降雨又回到山林,如此循环往复,滋养村庄和梯田。

为了确保每一块田都能得到合理用水量,哈尼族祖先制定了一种“木刻分水”制度。山上流下来的泉水经由不同宽度的分水槽分开,逐级流向每块梯田。成百上千条沟渠连接起森林、村寨和江河,孕育出壮丽的梯田湿地景观。

而今在当地,依然存在着一种专门为巡视、疏通水渠而设的职业,“赶沟人”。对他们来说,有林才有水,有水才有田,巡的是眼前的山,守的是山下的田。

适合的才是最好的!

这几年,随着交通环境的改善,深山里的梯田风光吸引了众多游人,哈尼传统民居“蘑菇房”,成为许多游客拍照打卡的地方。

泥土夯墙、茅草做顶、随山就势而建的“蘑菇房”,不仅外形独特,内里更有乾坤。常年不灭的火塘上方挂着腊肉腊肠,既能除湿又能熏制美味。翻修房屋时替下来的茅草、土坯,可以堆到梯田里成为肥料。

取之自然,还于自然。这是哈尼族先人的智慧,也是人与自然和谐相处的最好见证。

不过,“蘑菇房”也曾面临被拆掉的风险。为了改善大家的生活环境,2017年,政府投入资金,请专家对蘑菇房进行改造。然而,却是只改内部空间,外观还是老样子。此时,很多曾经外出打过工、见过一些世面的村民有些不理解,既然要改造了,为何不改成水泥房,既干净又舒服。

就在此时,村里老人的一番话,让大家醍醐灌顶。要是建水泥房,会截断村寨原本通畅的水系,硬化的水泥路面,雨水也无法渗入地下。水是我们哈尼梯田的灵魂,打破了自然循环,梯田怕是就不存在了。

就这样,大家接受了传统民居的改造方案,既保护了传统风貌,也增加了现代化设施。而保留下来的“蘑菇房”,后来成了吸引游客的亮点。2018年,村里还成立了旅游公司,村民用蘑菇房入股,每年都会有分红。越来越多的人回到家乡,吃起了“旅游饭”。

今晚20:00,锁定CCTV4,《记住乡愁》#乡村振兴#系列,走进红河南岸千年梯田,捉稻花鱼,捡鸭蛋,再去“蘑菇房”里转一转!

来源 记住乡愁微信公众号

责编 李娇蓉

审核 李元