今天是我国第二十个航海日,也是世界海事日。

600多年前,昆明人郑和扬帆起航七下西洋,

连接起了从东到西的海上丝绸之路,

揭开了世界大航海时代的序幕,

成为人类航海史上一座永载史册的丰碑!

郑和七下西洋,在中国乃至世界航海史上都留下了光辉的一页,

是世界航海史上的奇迹,

而云南大山深处能孕育出一个伟大的航海家,

同样是个奇迹。

今天,

我们从郑和的家乡出发,

重温中国首位航海家的故事。

郑和出生在晋宁县昆阳街道办事处和代村(原昆阳州宝山乡和代村)的望族。700多年前,郑和的六世祖赛典赤·詹斯丁·乌马尔和元朝军队一起来到这里。他曾经是成吉思汗的帐前侍卫,由于功勋卓著,官拜燕京路总管,地位仅次于丞相,元世祖忽必烈继位后封任他为云南平章政事(省长)。赛典赤·赡斯丁·乌马尔有五个儿子,第五个儿子叫马速呼也做过云南平章政事(省长),由于长期与各民族共居,按照汉族的姓名中首字为姓,就改为姓马,所以郑和原名叫马和,小名叫“三宝”。

在滇池岸边的月山西坡,坐落着始建于1978年郑和公园。600多年前这里是滇池西南岸最大的捕鱼水域和货运码头。如今,当年泊船的港口码头已经变成了一个现代城镇,城镇附近大片的湿地成了游人休闲度假的好去处。

沿着月山西坡拾级而上,和代村的居民都已搬进城镇的居民楼,而这里变成了人们纪念郑和的公园。郑和公园内景点错落有致,主要有郑和雕像、三宝楼、郑和碑林、马哈只墓、郑和纪念馆等景点。

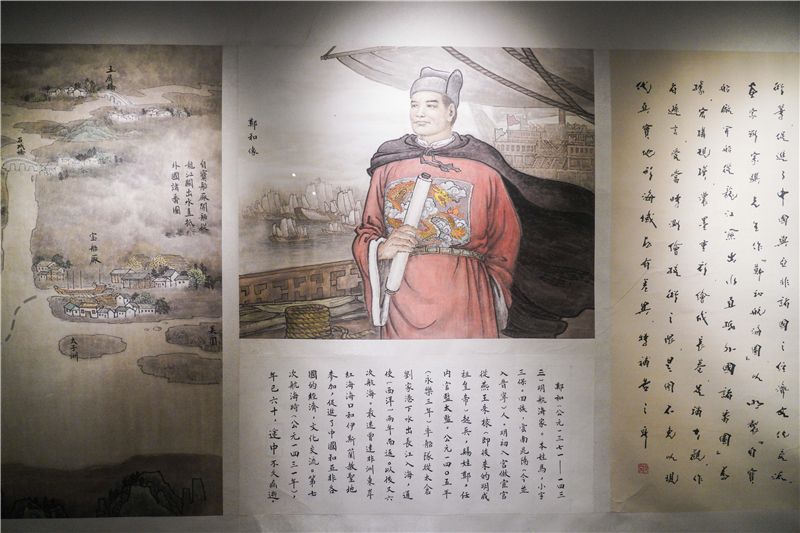

步入郑和公园正大门,在青松古柏丛中,5.55米高的郑和雕像屹立在三米高、形似宝船船头的基座上,昂首挺胸,英姿飒爽。左手持剑柄,右手握航海图,饱经风霜的脸庞气宇轩昂。右脚向前跨步,象征着冲破两千年的禁锢,迈出对外开放第一步。

顺着山坡,登上月山顶部的三宝楼。这是当地政府和人民为纪念郑和下西洋,按照宝船造型修建的,宝楼分三层,主体仿郑和下西洋宝船形。整座宝楼雕龙画凤,琉璃瓦制顶,绚丽多彩。四周汉白玉围栏点缀,把宝楼装饰得光彩夺目。三宝楼门头上方悬挂着近代学者梁启超题写的“海上巨人”四个斗大金字。登楼远眺,滇池烟波奔来眼底,犹如驾驭宝船驰骋大海。

山与海是两个差距较远的词,郑和却将云岭高原与西洋大海连在一起。600多年前,郑和在中国古代的“高科技”——指南针的指引下,率领庞大的船队在茫茫的海上航行,运用天文、地理、海洋、气象、水文及数学知识,开辟了一条条往返亚非各国的准确航线,为世界航海技术作出卓越的贡献。

站在郑和公园的罗盘广场的中心,仿佛置身茫茫大海,闭上眼,似乎能看到浩浩荡荡的中国船队从东方驶来,郑和拿着指南针准确地指向新的目的地,开辟海上丝绸之路、将人类经济文化互动中心从欧亚大陆转到了海上的光辉历史。多少年来,来自印度尼西亚、马来西亚、泰国、菲律宾、阿拉伯和非洲国家的外宾先后站在这里,向中国伟大的航海家郑和致敬。

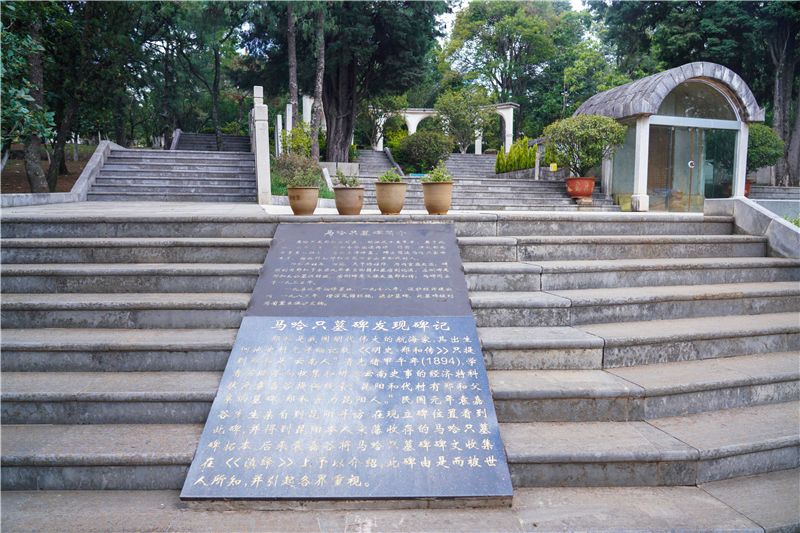

郑和故乡遗留至今的最珍贵的遗迹是其父亲马哈只的墓及全国第六批重点文物保护单位——《故马公墓志铭》碑刻。

郑和少小离家,一直怀念着故土。永乐三年(1405)第一次下西洋之前,郑和特请礼部尚书、大学士李至刚为已故的父亲马哈只写了墓志铭,托人带回家乡刻立。他本人却因一再奉命出使,无暇回乡扫墓祭祖。直到第三次下西洋回国后,郑和才于永乐九年(1411)十一月回到故乡。他对这次祭祖之行极为珍视,特意在墓志铭碑阴刻下“马氏第二子太监郑和,奉命于永乐九年十一月二十二日到于祖冢坟茔祭扫追荐”,也让后人明确知道太监郑和是“马氏第二子”,确认郑和的籍贯为云南昆阳(今昆明市晋宁区)。

郑和七次下西洋,率领海员27800多人,大小船只200余艘,先后28年时间遍访30多个国家和地区,成为汉唐陆地丝绸之路后的海洋开拓者。郑和船队规模之大,人员之多,活动范围之广,航海技术之先进令人叹为观止。与之相比,著名航海家哥伦布发现美洲航线进行了4次航海活动,人数100至1500人,船只17艘,时间比郑和航海活动晚87年;葡萄牙航海家达·伽马进行了一次航海活动,发现印度航线,人数160人,船只4艘,航海时间比郑和晚92年;葡萄牙航海家麦哲伦绕地球一圈,由5只船,234人组成,时间比郑和航海晚116年……

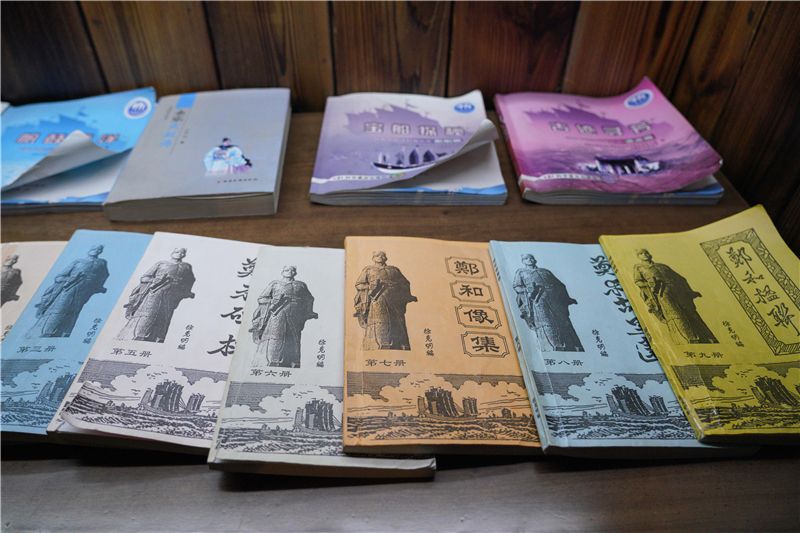

2013年1月,纪念郑和航海,揭开世界大航海时代时代讯的“郑和·世界航海邮票展”在郑和的位于晋宁的郑和纪念馆开馆。从1852年至今100多年,8000余枚来自全球230多个国家和地区发行的以纪念郑和及航海为主题的邮票,为观众呈现出一场世界航海文化盛宴,展示郑和精神,表达了郑和故里人民对伟大先驱的纪念。

走进郑和纪念馆,还可以通过郑和率船队扬帆远航的巨幅油画、雕像、郑和下西洋航线图等,了解这位“海上巨人”历尽艰辛创造的郑和精神,激励我们乘风破浪、勇往直前!

文旅头条融媒体记者 刘娅娟 整理

资料来源 郑和纪念馆

张永强 图

责编 杨奥

校对 刘榕杉

审核 童文文

终审 李文女